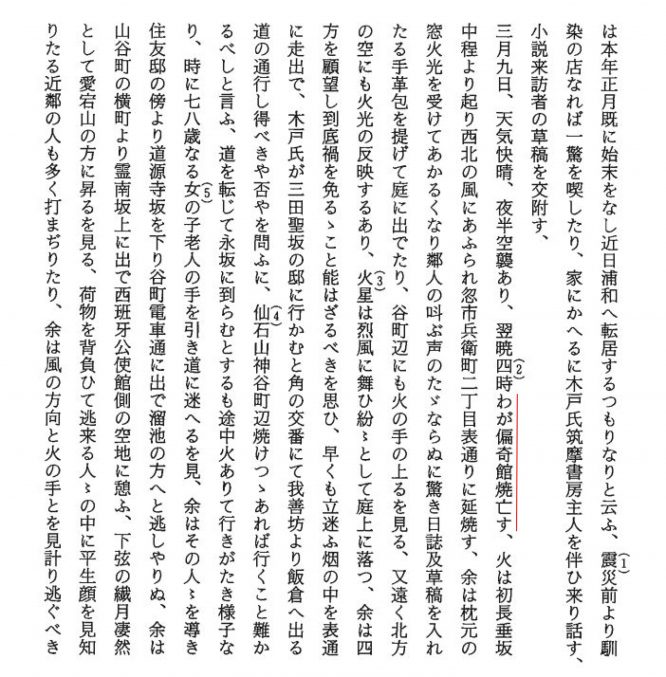

断腸亭日乗、昭和17年大みそかの日記

荷風数え64歳 戦争で生活しにくさが増し

長生きはしたくなし などと言っている

でも79歳まで生きたけど

(^_^;)

▲荷風とお歌

荷風が芸者であった関根歌(芸者名、鈴龍、すずろう)を身請けするのは、荷風48歳(昭和2年)のときである。

映画「濹東綺譚」にも、「おうた」として登場する。

断腸亭日乗によれば、自分はすでに老いたので妾を囲うこともないが、21歳のお歌がしきりに芸者をやめたいと願うし、借金もわずか五百円程度だから身請けしたとしている。

だが、それは照れ隠しで、老境にさしかかった荷風(当時の48歳は初老)は、若いお歌に惚れた。

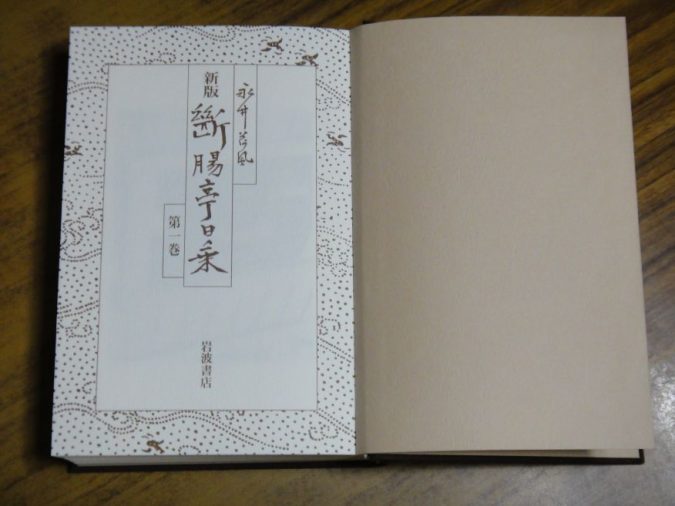

40年以上続いた荷風の日記「断腸亭日乗」の面白いところは、荷風が人を褒めなかったこと。

いや、けなしてばっかりだ。

その荷風が日乗で褒めた回数を数えたことはないが、荷風の研究家によれば、10回にも満たないらしい。

その荷風が珍しく、お歌を褒めている。

お歌は、荷風が足掛け5年間に渡り、最も長く付き合った愛人で、荷風はお歌のことを、

「最近では、かくの如き妾気質(めかけかたぎ)も珍らしき(中略)

かくの如き可憐なる女に行会いしは、誠に老後の幸福といふべし」

(『断腸亭日乗』 昭和3(1928)年2月5日)

と、荷風らしい言い方で最上級の賛辞を与えている。

さらに荷風は、お歌が世の悪風に染まらず、活動写真も好まず、針仕事や拭き掃除に精を出し、一日中たすきを外すことがなく、昔より下町の女によく見られる世帯持の上手なる女のようだ、などと褒めまくるのである。

これは、荷風とお歌の相性がよかったのではないかと思う。

いかにカサノヴァ荷風とはいえ、富松や八重次のような本物の芸者(芸のある玄人)と毎日膝を突き合わせていれば、疲れるのかもしれない。

それに対し、お歌のように日陰者でありながら着物の一枚も欲しいと云わない女性は、荷風にとって砂漠のオアシスのようなものであったのだろう。

だから、お歌が勤めていた川岸屋(芸妓屋)があった麹町3番町(現在の九段そば)の近くに最初は間借りさせていたが、荷風が住んでいた偏奇館のそばに移らせている。

現在の六本木一丁目あたり、日比谷線神谷町駅の近くの2階建て。

何も荷風の自宅である偏奇館の近くなら、一人暮らしの自宅に同居させればよいと思うのだが、偏奇館は世間に知られていたから都合が悪く、荷風はお歌の引越先を隠れ家として「壺中庵」と名付けた。

荷風は若いころ、慶応大学文学部の教授をしていたが、妾宅から教室へ出かけることも多かった。

日乗には壺中庵記として、陽が高くなっても

「雨戸一枚、屏風六曲のかげには、不断の宵闇ありて、

つきせぬ戯れのやりつづけも、誰はばからぬこのかくれ家」

とある。

淫靡な世界が垣間見れる、さすが荷風先生。

だから、お歌が待合を持ちたいと望んだときの荷風は、新婚の亭主のように、お歌のために炊事道具や客用の食器などを揃える。

ところが、そのお歌との蜜月も3年で終わる。

結局、荷風は一か所に停泊する船ではなかった。

* * * * * * * * * *

上の文章では、荷風がお歌に飽きて捨てたような印象を持つかもしれないが、実はお歌には年齢の近い恋人が出来ていた

しかし世話になった荷風にそれを切り出しにくく、ついに仮病を使って、荷風に諦めさせる作戦に出た

荷風はお歌を心配して知人の医者に見せるが、なんとお歌はその医者をもダマし通して、「もう長くはあるまい」などという誤診をさせる

まったく

「恋愛において、女は常にプロだが、男はアマチュアである」

というフランス人の言葉が思い出される

しかし別れた後も荷風とお歌は、時々会って旧交を温め、荷風が亡くなるまで、大人の関係を持続させている

いい話だなぁ

(^_^;)

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト