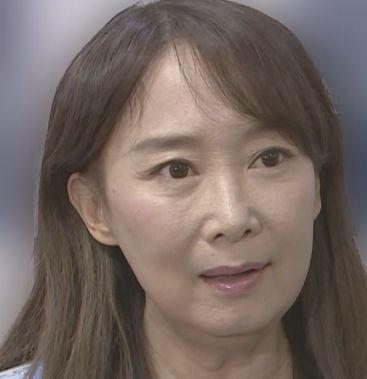

アグネス・ラムは、1970年代後半の日本で大変な人気でした

上の動画を見れば分かるように、ちょっと人間ばなれしたカワイさ

彼女は 1956年生まれですから、朝陽27回メンバーと同世代

彼女は当時、大変な人気でしたが、サラっと芸能界を引退して、幼なじみと結婚して2児をもうけ、現在もハワイで暮らしているそうです

ここで比較の対象にするのは、やや気の毒かもしれないけど、広末涼子を思い出します

彼女は、いわゆる「奇行」で知られており、先日も事件を起こして警察沙汰になったばかり

奇行(きこう):奇妙な行動。普通の人がしないような変わった行動。eccentric behavior

その奇行にどんな心理的背景があるのか、もちろん人の心ですから真相は闇ですが、三面記事的なニュースを見る限り、彼女の美貌の衰えと人気の低下が深く関係しているらしい

若くて美しい(カワイイ)女性に、群がるように男が寄ってくるのは、ごく自然な現象

そんな女性が何かを望めば、寄ってきた男たちは即座にかなえてくれる

芸能界もマスコミも、彼女を「女王さま」に持ち上げる

チヤホヤされて、何でも思い通りになる状況がしばらく続きます

しかしこれも「しばらく」であって、やがて時間の経過と共に状況は変化し、山から谷への下降線をたどるようになる

彼女の魅力が高ければ高いほど、その山は高く、谷へ向かう下降線は急降下になる

彼女がいた場所に、別な若い女性タレントが立つようになる

これは当たり前すぎる現象であって、誰でも理屈では分かっているが、感覚が付いていかない場合もある

この現実と感覚のズレが、徐々に彼女の精神に悪影響を及ぼし、「奇行」を起こすようになったのではないか?

というのが、三面記事的なニュースによくある解説です

舞台やスクリーンで脚光を浴びた「過去の栄光」が忘れられない老女優、みたいな設定で、よく映画やドラマになったりしますよね

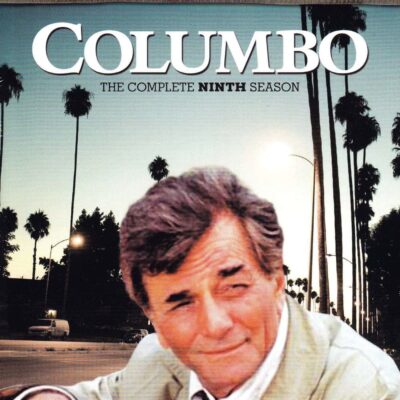

刑事コロンボに「忘れられたスター」という作品がありますが、「別れのワイン」と並ぶ、コロンボシリーズで最高の作品ではないかなぁ

以上は女性の場合ですが、男性の場合は「美貌」ではなく「組織内の権力」や「社会的地位」だったりして、美と力という違いはあるにせよ、やはり年齢と共に下降線をたどることがあります

最近は平均寿命が伸びて、この下降線の期間が長い!

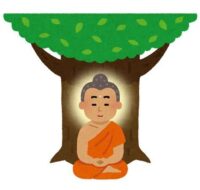

よく知られているように、仏教の教祖であるお釈迦さま(仏陀)は、生老病死を万人に共通する人生最大の「苦」ととらえ、それに対処する方法を考えました

生は少し別として、老病死という苦しみの本質は

若さ、健康、生命が永久に続くことは無い

という現実(無常)に対して

理屈では分かっているが感覚が付いていかない

ことに起因しているとお釈迦さま(仏陀)は考えたようです

そして現実(老病死)を変えられない以上、変えるべきは自分の感覚であって、その感覚を変えることに成功した心の状態を「さとり」と呼んだようです

「サラっと芸能界を引退」したアグネス・ラムは、この「さとり」に近かったのかもしれませんね

同じアグネスでも、煩悩のカタマリのように見えるチャンとはエラい違いかな?

なお、上記の説明で使った「感覚」という言葉は、視覚、聴覚、味覚といった狭い意味での感覚ではありません

それは「理屈(知識)以外の何か」のことで、意識や感情、深層心理、固定観念、信念、勇気、価値観、気分など、総合的な心の作用(働き)のことを指しています

よって、これを変える(さとりに至る)のは簡単なことではなく、そのために仏教の永い歴史(約2500年)があるとも言えます

ただし、「さとり」を余りにも神秘的な何かと考えるのは間違いで、人によってはサラっと「さとり」に至る人もいれば、死ぬまで煩悩に苦しみ、「さとり」には縁遠い人もいるようです

なお、ハワイ出身のアグネス・ラムが引退したのは、単に日本の寒さが耐えられなかったから、という説もあります

(^_^;)~♪

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト