長谷川さんが「パイプオルガンを聴きたい」と言っていたので始まった今日の企画

場所は池袋の東京芸術劇場、メンバーは昼カラオケ会の面々

パイプオルガンのソロ演奏会というのは珍しいですね

巨大なパイプオルガンが回転したりして、なかなか面白かったです

▲これはYoutubeで拾った動画 回転します!

正直言って、パイプオルガンというのは、演奏の最初は荘厳で感動的なのですが、ヴァイオリンやピアノなどに比べると音色がやや単調で、ずっと聴いているとだんだん飽きてきます

演奏者もその辺を心得て、曲目をいろいろ変えてましたが、やはり今日のコンサート時間の45分くらいが適切なのかなぁと感じました

パイプオルガンだけで2時間とかだと、ちょっとツラそう (;´Д`)

▲これもYoutubeで拾った動画 バロックと平均律の聞き比べ!

終了後は中華ランチ会(日本人向けの味で、ガチ中華ではなかった)

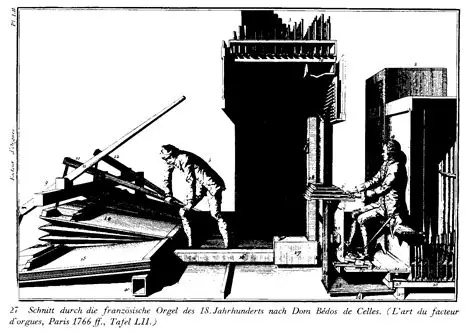

そこで、電気で動く送風ポンプの無い時代に、パイプオルガンをどうやって動かしてたんだろう?という話題になりました

当然、人の力でフイゴのようなものを使って風を送っていたはずで、かなりの重労働だったでしょうね(奴隷だったのかな?)

風の送り方にスキルが必要なら、単なる肉体労働者ではなく、職人や芸術家として遇されていたのかもしれませんけど

そんな絵を見つけました

なお今週末1/25は、多摩ファミ定期演奏会です!(終了後はミニ同窓会)

(^_^;)~♪

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト