水色のバッグでお馴染み、フードデリバリー「Wolt(ウォルト)」は2/25、日本でのサービスを3/4をもって終了すると発表しました

私はフードデリバリーって使ったこと無いので(ソバ屋の出前とかはある)、よくは知らないんですけど、街中で配達員を見かけたりしますね

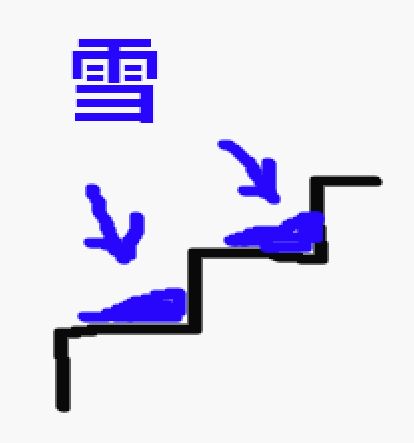

すでに大手数社による、苛烈な生き残り競争に突入しているらしく、そのうちの1社が昨日2/25、脱落(敗北)宣言をした訳です

街の飲食店で作られた料理を利用者の自宅へ「運ぶだけ」で、差別化要素が極めて乏しいビジネスモデルだから、地獄の価格競争(金で殴り合うマネーゲーム)は避けられない

しかも人力(マンパワー)頼みだから、配達員の獲得も苛烈な競争になる

そのため、配達用のバッグや自転車、服装などをスタイリッシュにしたりして、見た目を気にする若い配達員を引きつけてきました

その意味で、フードデリバリー業界は、ファッション産業としての側面もある(これとスマホアプリくらいしか、差別化要素がない)

配達実績に応じた出来高給というのは、体力とやる気のある若者が短期的に稼ぐのには向いてるけど、長い間続けるのは厳しそう

極端な出来高給というのは、プルデンシャル生命のサギ事件でも露呈してますが、働く人の意識(道徳心、協調性、相互信頼など)を徐々に破壊していく傾向があって、すさんだ雰囲気の組織や業界になり易い(いわゆる「ギスギスした」感じになる)

日本のムラ社会(安定した大手企業や公務員の内部組織、人の出入りが少ない田舎の地域社会など)には、活力に乏しいとかの批判もあるけど、世界でも珍しい「安定した穏やかな社会」という素晴らしい側面もあって、これが日本社会の相互信頼や治安の良さの根底にあると思います

これが移民によって破壊されるのではないかという危機意識が、高市人気につながってるような気がします

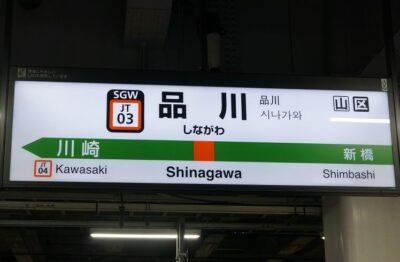

江戸時代から外食産業が盛んだった日本ですから、元々外食需要は大きいし、高齢化やコロナの流行などで「外出も自炊もしたくない」という顧客層が増えて、大いにウケていたのだと思います

ただ外食の店内で出来たてを食べるのに比べると、冷めてしまうなどの時間劣化は避けられない

熱さだけなら電子レンジで温め直すことも出来るけど、やはり店内食に比べると味や食感が落ちる

しかも今のところ、店内食よりも価格は高め

だから「世界一舌が肥えてる」とも言われる日本の消費者は、最初は物珍しさで利用してみるけど、だんだん利用頻度が下がっているんじゃないかなぁ

結局、多くの業界がそうだったように需要がある水準まで下がり、上位2~3社が生き残って業界の安定期に入るのでしょう

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト