この映画音楽がすごくいい

昨日の「最強のふたり」につづき、今日もまた超ステキなフランス映画を観ました

「最強のふたり」は少しアメリカ映画っぽかったけど、この「海辺のポーリーヌ」は、まさにフランス映画ど真ん中という感じ

モンサンミッシェルに近いビーチに、15歳のポーリーヌ♀と25歳くらいのマリアン♀(二人はいとこ)がパリからバカンスにやって来る

マリアンはこのビーチが初めてじゃなくて、現地に昔の恋人もいて、男女数人が入り乱れてビーチで短い夏を過ごします

ストーリーだけ見るとドタバタ痴話げんかっぽいんだけど、それがさすがフランス人で、オシャレ、セクシー、哲学的なんだよね

ストーリーは単純で、雰囲気(ムード)を楽しむ映画です

こんなムードは、フランス映画じゃないと味わえないなぁ

中のひとり、アタマが少しハゲかかった中年男(と言っても40歳くらいかな)のアンリは、いい女とみると見境がなくて、次々に引っかけようとする浮気性の強い奴なんだけど、これがけっこうモテるんだ

欧米では「ハゲの男はモテる」って聞くけど、こんな感じなのかな?

マリアンは、まさにフランス女って感じで、コケティッシュな魅力を思い切り振りまいている

中年男アンリはマリアンと関係しながらも、「彼女は完璧すぎる」とかなんとか難癖を付けている(たぶん、浮気の言い訳)

映画の題名にもなってるポーリーヌは、まだ15歳で子供っぽいんだけど、周囲の大人たちの恋愛に混じりながらボーイフレンドを作ったりして、しかも自分なりの恋愛観を持って毅然としてるのはかっこいい

マリアンがポーリーヌを預かって二人でビーチに来たという設定だから、ポーリーヌの母親とかが出て来ないのもいいんだろうね

フランスの女の子って、こうやって「大人の女」になっていくのかなぁって感じ

フランスには女性の年代層の中に、しっかり「大人の女」という区分があって、これが質量ともに存在感がスゴいなぁと思う(主にフランス映画からの印象だけどね)

日本では下手をすると、「少女」「若い女」からいきなり「主婦」とか「中年女」に跳んでしまって、「大人の女」の幅や存在感が薄いような気がする

「大人の女」という存在が、「主婦」や「中年女」と何が違うのか、と問われたら、まず「恋愛の現役感」でしょうかねぇ

フランス映画の強みを3つ選ぶとしたら(日本人の男である私の目から見て)

フランス女 フランスの風景(特にパリ) フランス語

かなぁと思う

イタリア人もそうだけど、ラテン系の女はカワイイし、自由奔放で魅力的だ

フランスは階級社会だから、上流と下流では違うだろうけどね

同じ白人でも、ゲルマン系は生真面目で固い感じがするし、デカくてゴツい

パリの街並みを背景にして映画を撮れば、下手な監督でもいい映画を撮れそう

恋愛映画でフランス語の話し言葉としての上品さは強力で、英語やドイツ語はかなり不利だ

フランス語:愛をささやく言葉

英語:部下に用事を言いつける言葉

ドイツ語:家畜をののしる言葉

そして、愛をささやきながら、哲学っぽい会話をする

フランスの高校卒業試験であるバカロレアでは、「哲学」が必須科目で、非常に重みのある科目だ

日本の高校の「国語」に近いんだけど、日本の国語の教科書には情感(ハート)に比重のある文学作品が多いのに対して、フランスの「哲学」は徹頭徹尾、自分のアタマで考え抜く論理(ブレイン)の世界

結局、フランス人をフランス人たらしめているのは、この高校時代にたたき込まれる「哲学」なのではないかと思う

私は基本的に外国映画は、字幕を読むのがメンドウなので吹替で観るのが好きだけど、フランス映画は字幕もいいなぁと思います

とにかく「海辺のポーリーヌ」、各シーンが長く記憶に残りそうで、何年も経って再び観ると懐かしさを感じそうな映画

1983年の映画だから、もう40年以上も前なんだけど、まったく古さを感じない

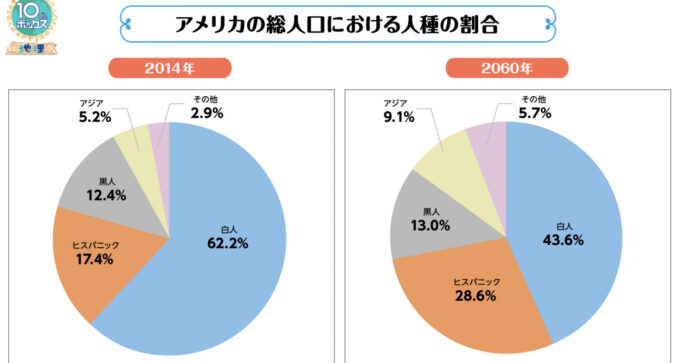

むしろ、最近のフランスは移民が増えすぎて荒廃しちゃってるから、古き良き時代のフランスが描かれたステキな映画と言えそう

パリ五輪の演出は、世界中から叩かれて「フランスも落ちたもんだ」と言われたし、フランス人はプライドが高くて周辺国を見下してるから、何かと嫌われがち(日本で言えば京都に似ている)

だけど過去には、いい映画をいっぱいつくってますね

(^_^;)~♪

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト