先日、小田原の一夜城(石垣山城)に登りました

城の建物はありませんが、石垣の多くは残っており、駐車場の近くにパティシエ鎧塚俊彦(→)の「ヨロイヅカファーム」もありました

天下統一の総仕上げ、秀吉が北条攻めのために「一夜で築いた」と言われる城なので、急ごしらえのチャチな城かと思っていたら、一の丸、二の丸、天守閣まである壮大な城でした

これを一夜ではないにしても、わずか88日間(3か月弱)で築いたと言うからビックリ

城から小田原市街が一望できます

日本一堅固と言われていた北条の小田原城は平野に立つ平城なので、山の上に立つ一夜城(石垣山城)の天守閣から、秀吉は小田原城を見下ろしたのでしょうか

いきなりすぐ近くに壮大な城が出来たせいか、北条は戦意を失い、すぐに降伏しています

秀吉はその生涯で多くの名城を築いていて、「秀吉は建築家だった」と言う人もいる

海岸付近から歩いて標高260mまで、距離的には往復10キロ4時間くらい登り下りしたので、ほとんどは舗装された道路でしたが、かなりの脚力強化になったような気がします

家を出るときは雲っていて、その前数日間より涼しかったのですが、登っているうちに晴れてきて暑くなり、汗だくだくになりました

城から下る途中にあった自動販売機のポカリスエットが死ぬほど美味しかった

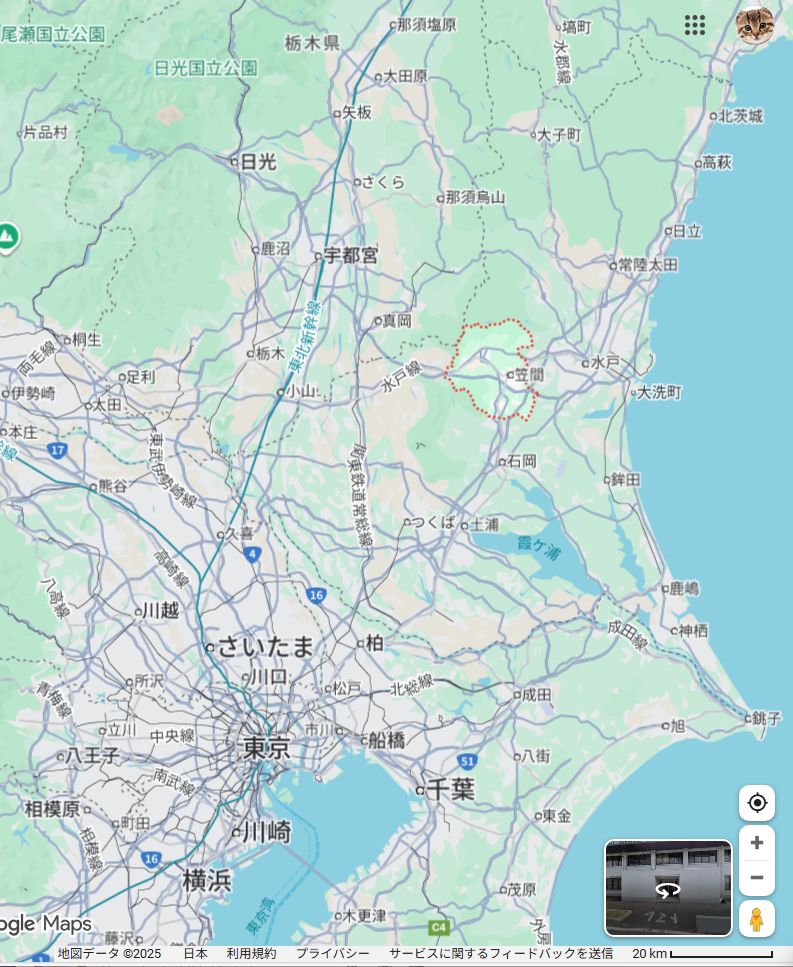

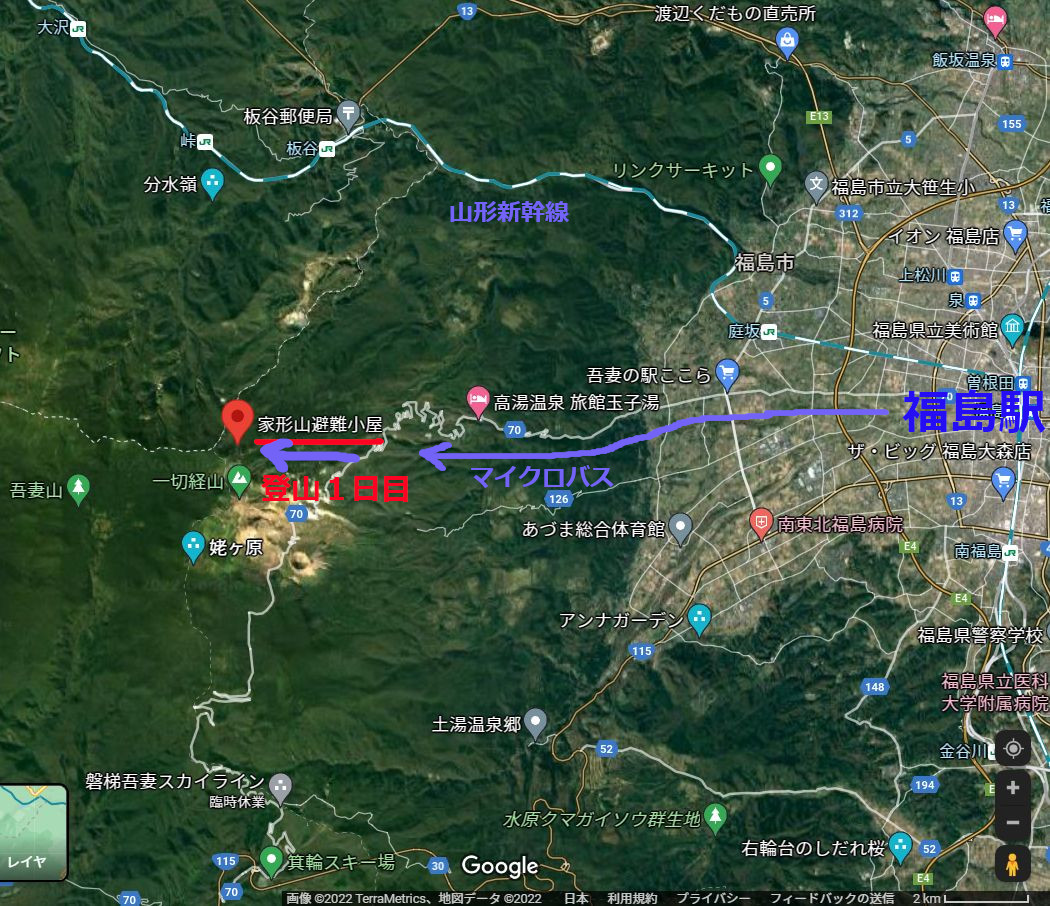

行く前にグーグルマップ(↑)で下調べをしたら、松永記念館というのが目に付きました

もしかして「電力の鬼」松永安左エ門?(→)と思ったら、まさにその通りで、松永が晩年を過ごした邸宅が没後に記念館になっています

一夜城に登った帰りに寄ろうと思ったのですが、暑さでその気が失せ、次回の楽しみにしました

現在の民営電力会社地方分割9社体制は松永の主張によるもので、旧国鉄のような公営1社全国独占体制を考えていた当時の政界の動きを封じて、自由競争体制による効率経営を実現しました

その後の国鉄の腐敗堕落と大赤字、さらに分割民営化への国家的大混乱を考えると、いかに松永に先見の明があったかが分かります

現在もまだ1社独占体制を続けて底なしの腐敗堕落(ケタはずれの高給&高受信料)の極みに達している公共放送NHKも、早く解体整理してもらいたいものです

小田原から帰宅して、松永の著書「人間福沢諭吉」を読みました

その中で松永は、福沢諭吉を「日本史上の三大偉人」として持ち上げています(残り二人は、聖徳太子と弘法大師空海)

松永が慶應義塾に在学したころまだ福沢諭吉は存命中で、三田のキャンパス内にあった福沢の自宅に松永はたびたび押しかけ、直接の薫陶を受けています

特に面白かったのは、松永と福沢の最初の出会いの場面

慶應義塾で教授に廊下ですれ違う時に丁寧なお辞儀をしていた松永に向かって、粗末な服装をした変なじいさんが近より、

「教師に向かって、そんな丁寧なお辞儀をするな!」

と言うのです

「三尺下がって師の影を踏まず」という伝統的価値観が生きていた時代に、それとは真逆なことを言う変なじいさんに松永は驚くのですが、それが福沢でした

福沢が言うには、

「ここ慶應義塾において

教師も学生も共に学問する仲間だから同列で

身分の上下などは無いし、あっては困るんだ!」

ということでした

松永の著書「人間福沢諭吉」は、「福翁自伝」からの引用が多いので、いままた「福翁自伝」を読み始めています

「福翁自伝」を読むのは今回で3回目ですが、グイグイ引き込まれるような面白さ

最初に読んだのは大学時代、江藤淳先生(→)の授業「福翁自伝を読む」でこの自伝の存在を知りました

私は江藤淳先生から「直接の薫陶」は受けておりませんが、多大な影響を受けています

次に読んだのは30代の半ば、そして今回と、それぞれ感じるところが微妙に違います

福沢諭吉は66歳で亡くなっており、「福翁自伝」が書かれたのは63歳のとき

明治時代の63歳は、立派に「翁」だったのですね

いま「福翁自伝」の半分ほど読み終えたところで、貧乏書生がいきなり咸臨丸による万延元年遣米使節団トップのところへ押しかけて「私も乗せて行ってください」と頼むあたり、福沢の押しの強さを感じます

「日本史上の三大偉人」の一人、空海が遣唐使船に便乗するのと似ています

そして使節団トップが「ああ、いいよ」と簡単にOKするのですが、国家を代表する外交使節団に、どこの馬の骨とも分からぬ貧乏書生が紛れ込めたことに驚きです

福沢の洋学知識や押しの強さもさることながら、当時の牧歌的な雰囲気も感じます

このときの咸臨丸の艦長が勝海舟で、通訳としてジョン万次郎も同乗していた

関西育ちの福沢諭吉と、チャキチャキ江戸っ子の勝海舟は、ウマが合わなかったようで、「福翁自伝」でも勝海舟のことを余り良くは書いていません

空海も福沢も、行った先で文献を買いまくって日本へ持ち帰り、日本のその後の文明化に多大な貢献をしています

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト