千駄ヶ谷にある国立能楽堂で能を鑑賞しました

3年以上前で、写真を当ブログにアップしないまま忘れていたのですが、本日たまたま思い出したので(山潤さんのLINEのおかげ)、アップしました

実は最近(9月半ばから)、室町時代の本を何冊か読んでいます

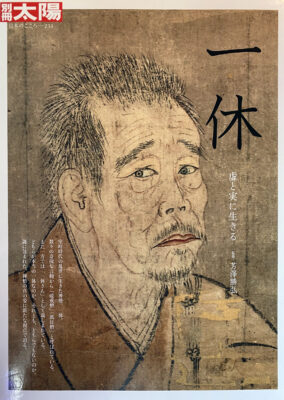

仏教絡みで一休さん(一休宗純)の一生を読んでるうちに、彼が生きた時代背景を知りたくなった訳です

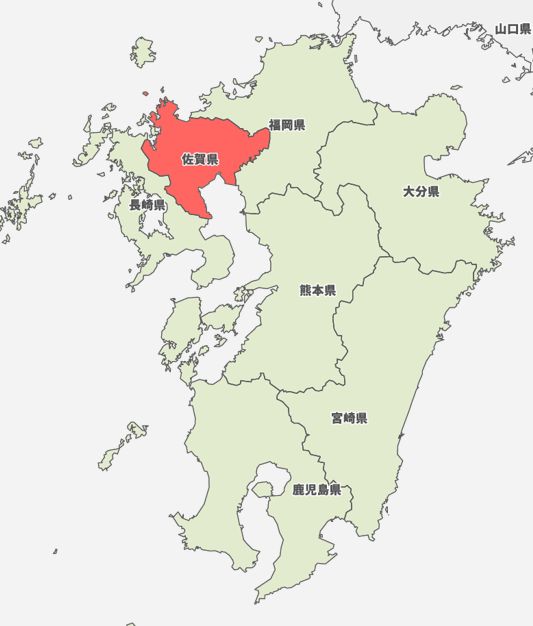

室町時代は足利将軍の時代で、徳川幕府のような強力な統治能力を持った幕府ではなかったので、守護大名に何かと戦争(乱)が起きます

そのほとんどは代替わりに伴う跡目争いで、それを知っていた徳川家康が後に天下をとると、「跡継ぎは嫡男(正妻の長男)に限る」というような厳しい相続ルールを定めて、跡目争いの芽をつぶそうとしました

その戦争(乱)の最大が、有名な応仁の乱で、京都はほとんど焼け野原になった!

何のために戦ってるのかよく分からない変な戦争が、11年もダラダラ続いた

京都の人が「この前の戦争で焼けた」という場合、80年前の世界大戦ではなく、500年以上前の応仁の乱

おまけに天候不順やら疫病やらで大量の餓死者が出て、鴨川が死体で埋まった!などという恐ろしい記録が残っています

一番ヒドい時期には、京都(当時の人口20万人くらい)だけで、毎日1000人くらいの餓死者が出て、鴨川の河原は数万人の死体ですさまじい異臭!

鴨川の河原から京都の中心(そこに天皇も将軍もいた)まで、せいぜい1~2キロですから、東から西へ風が吹けば、異臭がそこを直撃する!

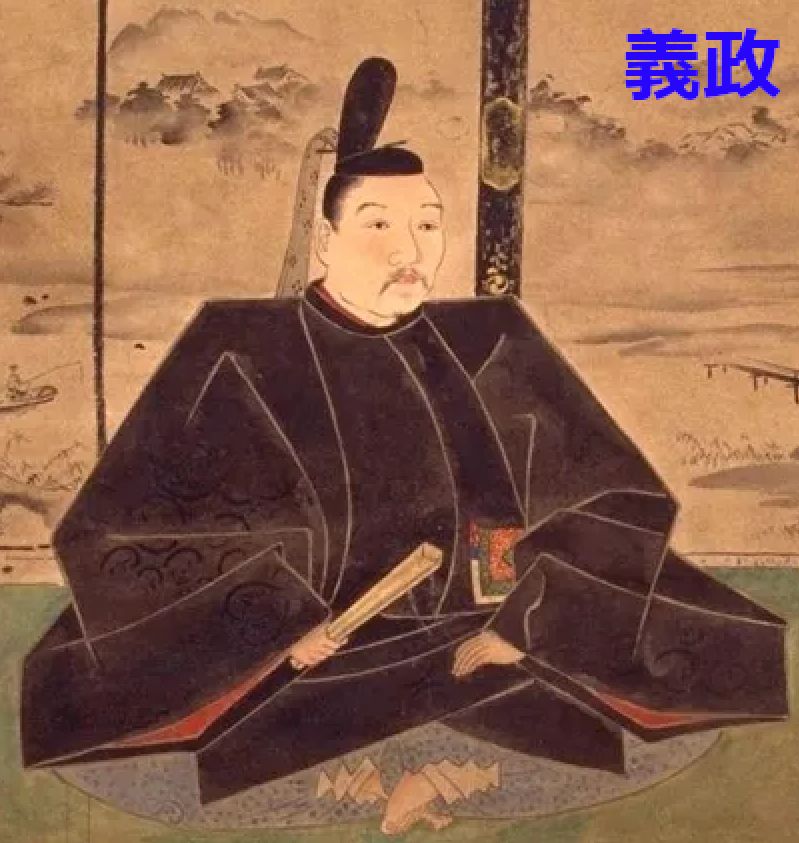

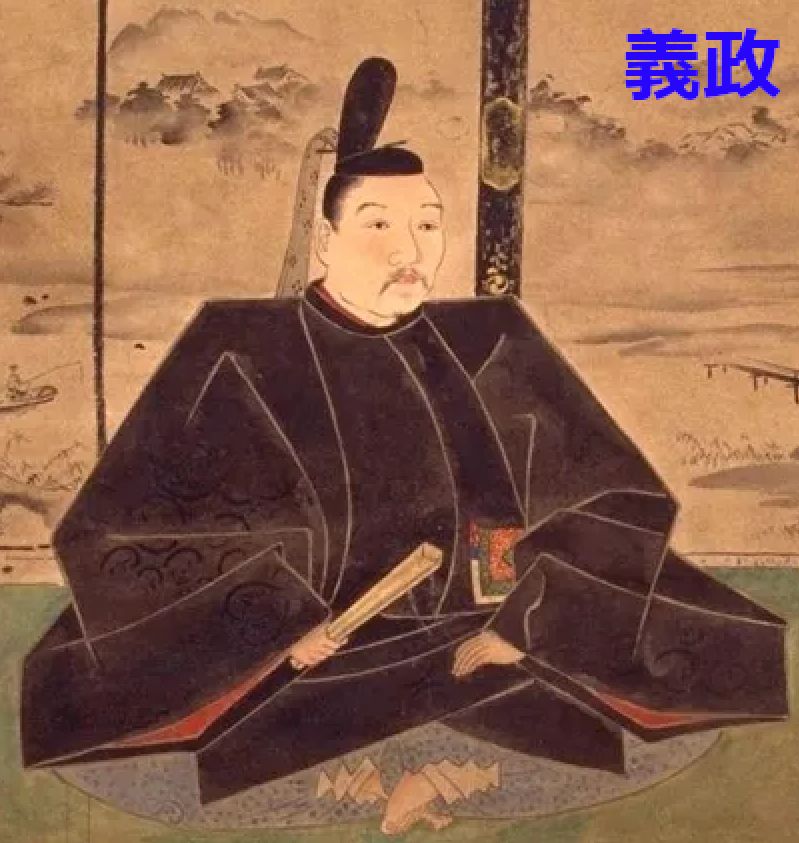

そんな時代でも将軍(足利義政)は知らん顔で、自分の趣味の世界に没頭して遊んでいたのですが、そこには不思議なくらい「文化の花」が咲きました

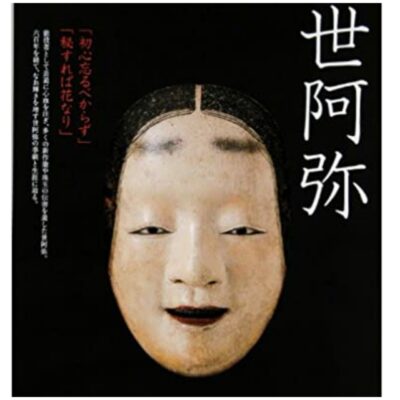

現在の我々日本人が「日本文化」と思っているものの多く、能もその一つですが、この時代に花開いている

社会が混乱した時代の方が文化の花が咲くという、歴史の面白い側面です

文化の花は咲いたけど、政治や社会は大混乱!

やがて、雨降って(戦国時代)、地固まる(天下統一)という流れで、時代が進んでいきます

(^_^;)~♪

国立能楽堂 当日の写真へ

* * * * * * *

追伸1) 能を大成したのは世阿弥ということになってますが、その世阿弥(超美少年だった)を全面的に支援したのが将軍義満(義政の祖父)

しかも、将軍義満と世阿弥の関係は、なかなか奥深い(アブナイ)ものがあります

室町幕府は240年(将軍15人)続きましたから、徳川幕府の260年(15人)にほぼ匹敵しますが、その実態は正反対

武力の裏付けが乏しい弱い将軍ですから、常に有力大名の顔色を見ながらなので、特に最後の方(戦国時代)の将軍たちは有名無実で哀れなものでした

気に入らない大名をバンバン「お家お取りつぶし」にした徳川将軍とは大違いです

その中でも比較的存在感がある将軍と言うと、初代の足利尊氏は別格として、上記の足利義満とその孫の足利義政

義満は、室町幕府の中では比較的パワフルな将軍で、金閣寺に代表される北山文化を創った

義政は、政治家(将軍)にはまったく向いてない気の弱い優柔不断な男で、妻の日野富子に押しまくられ、ひたすら趣味の世界に逃避していた

ただ芸術的なセンスは抜群だったようで、祖父に負けない東山文化を開花させた

この二人を見ていると、おフランス王家ブルボン王朝の、ルイ14世とルイ16世を思い出します

現在のおフランスを見ると、経済の柱がパリの観光業とブランド品ですから、ブルボン王朝の遺産(文化)で食っているようにも見えますし、文化の力は馬鹿に出来ません

* * * * * * *

追伸2)山潤さんに教えてもらったんですけど、先日のブラタモリ「三十三間堂」によると、応仁の乱の時焼けなかった京都の寺社は三十三間堂など4つしかないそうです

応仁の乱が550年くらい前だから、京都でそれ以上古い神社仏閣の建物はほとんど無い訳ですね

みんな木造だから、戦場になったらどうしようもないけどね

それに比べたら法隆寺とか、木造なのに1400年前だからメチャ古い!

▲三十三間堂(蓮華王院本堂)

* * * * * * *

今では、三十三間堂と言うと、この「通し矢」で知られています

実は私、通し矢の当日、現場(三十三間堂)で生で見たことがあります

2020年ですから、もう6年近く前ですが、お正月の青春18旅(えべっさんを歩く)のヒトコマです

成人式のお祝いに、三十三間堂で通し矢をする習慣らしい

これからなのか、もう済んだのか、三十三間堂のまわりには、弓矢を持った20歳がうじゃうじゃ

華やいじゃって、女子大の卒業式みたい!

▲三十三間堂で「通し矢」するGALたち

青春18旅(えべっさんを歩く)、写真が2000枚以上あって、三十三間堂にたどり着くまで大変そうですが、おヒマのある方は下のリンクからご覧ください

いまザッと見たら、1230番あたりから三十三間堂でした

女子大の卒業式みたいな写真が山ほどあります

(^_^;)~♪

青春18旅(えべっさんを歩く)へ

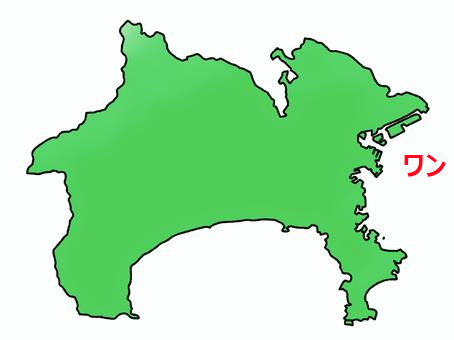

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト