本物の「男の中の男」は

「つまらない男」の中に

潜んでいるような気がします

(^_^;)

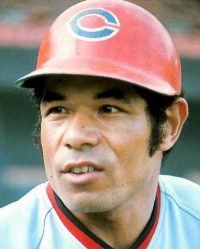

自民党総裁選が9/29投開票され、岸田文雄(64、↑)が自民党総裁に選出された。

「地味」「凡人」「つまらない男」と揶揄される岸田文雄だが、いくら罵倒されても微動だにしないメンタルの強さは〝鉄人級〟と言われる。

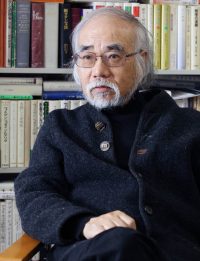

元2ちゃんねる管理人の「ひろゆき」(→)から

「地味だという自覚はあるのか?」

とジャブを見舞われた時も

「そうだろうなと思う。無理して、はしゃいだり、

存在感を出すよりも、私の持ち味を理解してもらいたい」

と返し、ひろゆきから

「何で政治家になろうとしちゃったのか。

向いてなくね?」

と挑発されるも

「おっしゃる通り。

改革を目指すにしても、いろんなやり方がある」

と平然としていた。

岸田氏陣営の議員は

「普通だったら、あそこまで言われたら怒るか、

言い返してもおかしくないところ。

だけど岸田さんはひょうひょうと、あの感じで受け流す」

と話す。

広島カープファンを公言する岸田は、中でも〝鉄人〟と言われた故衣笠祥雄(→)を好きな選手に挙げているが、

「岸田のメンタルの強さこそ

〝政界の鉄人〟ですよ」(同議員)。

さらに酒豪でもあり、ロシア外相で酒豪のラブロフとは、朝まで飲み交わしていたほど。

言うまでもなく、ロシア人の「酒豪」というのは、日本の酒豪とは次元が違う。

公家集団といわれる宏池会で、軟弱イメージを持たれがちだが、鋼のハートと肝臓を持ち合わせている。

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト