新宿御苑インフォメーションセンター入り口横で、新宿高校の生徒さんが育てた 内藤とうがらし を展示しているそうです

夏休みも交代で水やりをして一生懸命育てました

江戸時代には薬味として人気を博し、新宿の地はとうがらし畑で埋め尽くされたとも

新宿御苑は江戸時代、信州高遠藩、内藤氏の江戸屋敷でした

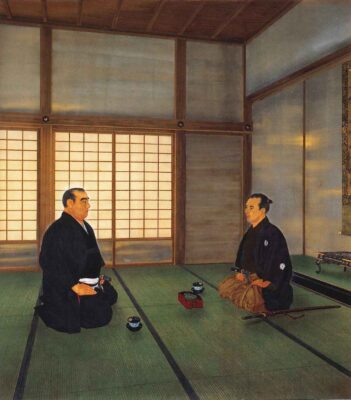

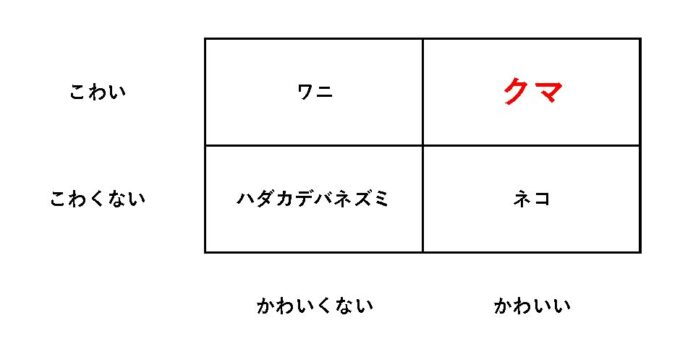

▲江戸時代 ▼現在

明治神宮は、近江彦根藩、井伊氏の江戸屋敷だったんですね

下の方が切れてるからよく分からないけど、文字の大きさから言って、井伊さんの屋敷は内藤さんの屋敷(新宿御苑)よりもずっと広かった感じ

たぶん明治神宮だけでなく代々木公園も井伊さんの屋敷だったのでしょう

大名としての格も、内藤さん(3万3000石)より井伊さん(23万石)の方が、はるかに上ですからねぇ

わずか3万石程度で新宿御苑は、広すぎないか? という気もします(上の地図で見ると3分の2くらいですが)

江戸時代に「大名」と呼ばれるのは原則として1万石以上ですから、3万石程度では「大名の下」くらいなのですが、実際に大名の「格」を決定するのは、石高以外に官位、将軍拝謁の可否、徳川家との歴史的関係性などが考慮されたようです

三河時代に徳川家康の小姓だった内藤清成(高遠藩内藤氏の初代)が、徳川家康から直々に新宿(当時まだ「新宿」という地名は無かった)周辺の土地を賜ったという歴史があります

「内藤清成が新宿周辺を拝領」へ

当時の新宿は江戸の中心(現在の千代田区中央区あたり)から見れば郊外(田舎)だったので土地の価値が低く、そのおかげで広い江戸屋敷をもらえたのかもしれません

ちなみに、私が朝散歩でよく行く高プリ(高輪プリンスホテル)は、薩摩藩、島津氏の江戸屋敷のひとつ

薩摩藩は外様ですが、巨大な藩(73万石)だったので、江戸屋敷がいくつもありました

幕末の薩摩藩は、倒幕のために江戸市中でいろいろテロ(破壊)活動を行うのですが、そのテロ拠点が薩摩藩江戸屋敷で、そのテロリストの頭の一人が西郷隆盛でした

もちろん、徳川幕府の側から見たら「テロリスト」だったということです

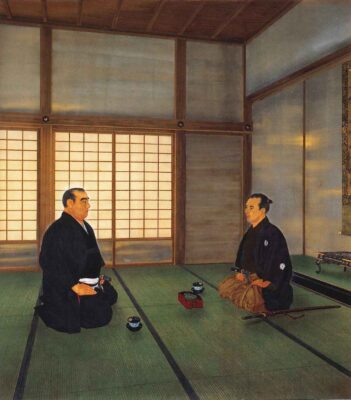

有名な西郷隆盛と勝海舟による「江戸無血開城」の談判は、薩摩藩江戸屋敷の一つ(現在の田町駅付近)で行われました

* * * * * * *

徳川家康(徳川幕府)は、家臣や大名に与える「ほうび」として、領地の他に、江戸屋敷の土地を利用しました

江戸屋敷の立地と広さがステータス!

これには、参勤交代(藩主ファミリーの江戸在住)が背景にあります

藩主ファミリーは見栄を張って豪華な江戸屋敷を建てるのですが、まずそのためには江戸市中に広い土地が必要

織田信長は、家臣や大名に与える「ほうび」として、領地の他に、茶道具(名物茶器)を利用しました

茶道具の由緒来歴がステータス!

いささか常軌を逸した茶道具好みの戦国時代(御茶湯御政道)

茶器と一緒に爆死した松永久秀 天才的な美意識

一国一城より名物茶器を望んだ滝川一益 過激な茶道具オタク

そんな時代価値観の醸成に活躍した、千利休などの茶人(宗匠=当時の文化人)たち

堅実な努力家・家康 → 江戸の土地

芸術家肌の天才・信長 → 茶道具

いかにもなぁという感じがいたします

江戸時代の大名屋敷は、現在の大使館の役割も大きかったので、茶会などを利用した外交活動も活発に行われていました

現代日本の巨大メーカーが、地方に工場を置き(領地)、東京に本社を置いている(江戸屋敷)のと似ている様な気がします

もし信長が本能寺で殺されずに織田幕府を開いていたら、安土か京都か大阪か分かりませんけど、そこの大名屋敷の土地も「ほうび」に利用したことでしょう

参勤交代までやったかどうかは、分かりませんけどね

現在、安土城趾へ行くと、城内に秀吉邸とか家臣の屋敷趾が並んでいます

「安土城・織田信長を歩く」へ

(^_^;)~♪

▲織田信長

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト