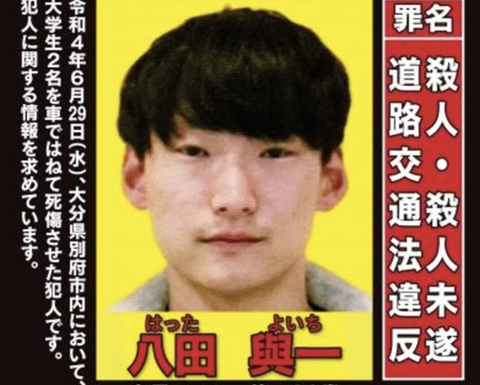

大阪・西成で居酒屋「レディゴー」を経営するYouTuber「ジョーブログ」(登録者数242万人)が、殺人犯・八田與一に関する西成での目撃情報について

「八田與一は西成に居ます!」

と語り、ひと晩で表示回数が1000万回近くに達するなど注目を集めている

もちろん、Youtubeによくある「表示回数稼ぎのガセネタ」の可能性もあるのだが、八田與一に対する世間の関心の高さが伝わって来ます

今では日本を代表する、悪のスーパースター八田與一!

殺人犯・八田與一は、2022年6月に大分県の別府市で発生した凶悪ひき逃げ事件の容疑者で、事件の悪質性から罪名に「殺人・殺人未遂」が追加された

上の動画は、売れっ子ユーチューバー独特のハイテンションなんだけど、その背景になってる西成ドヤ街の街並みや雰囲気もかなり独特です

道ばたにホームレスがゴロゴロ寝ているし、公園では昼間から酔っ払って丁半バクチをしていたり、覚せい剤の裏取引もしてるらしい

私は若いころ仕事で大阪へ毎週出張していた時期があり、そのときに何度も、西成を「探検」したことがあります

何か興味を引く場所があると、現場へ行って自分の五感で体験したくなる

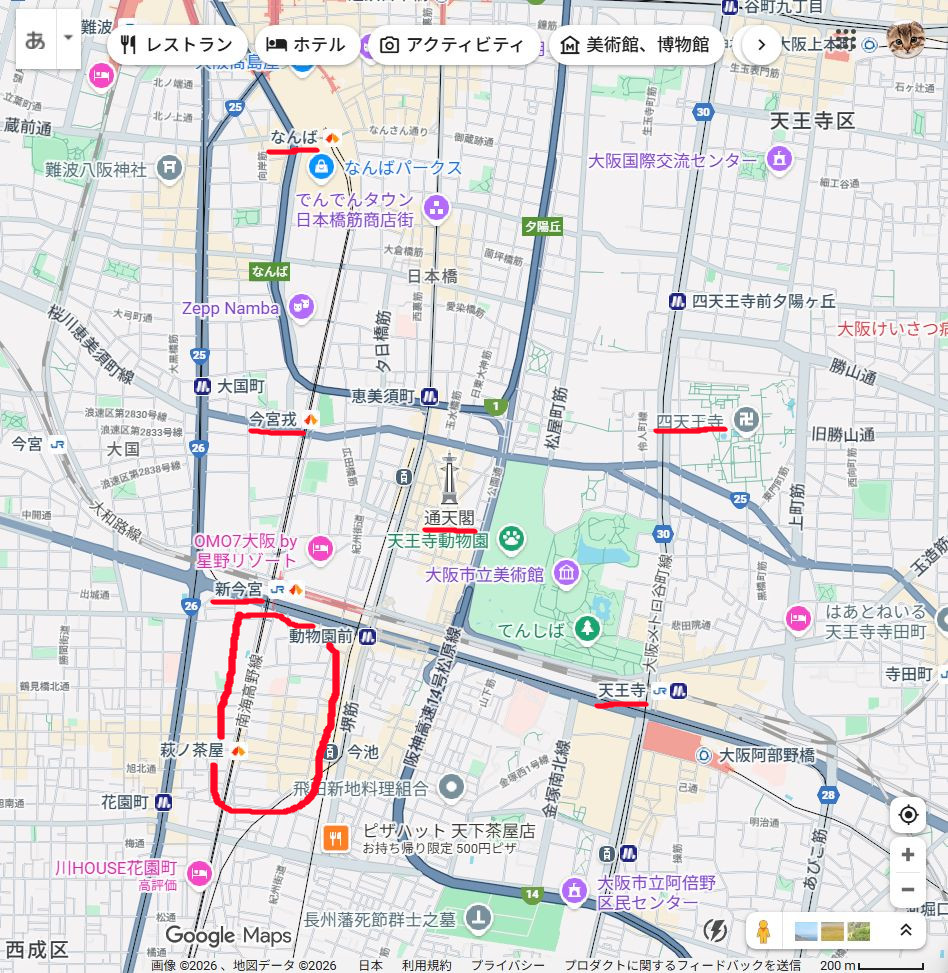

場所は、通天閣の近くで、大阪ミナミの少し南

駅で言うと「新今宮」「萩ノ茶屋」の周辺で、「なんば」「天王寺」も割と近いですね

「商売繁盛で笹もって来い!」(十日戎)

で有名な「えべっさん」(今宮戎神社)も近くにあります

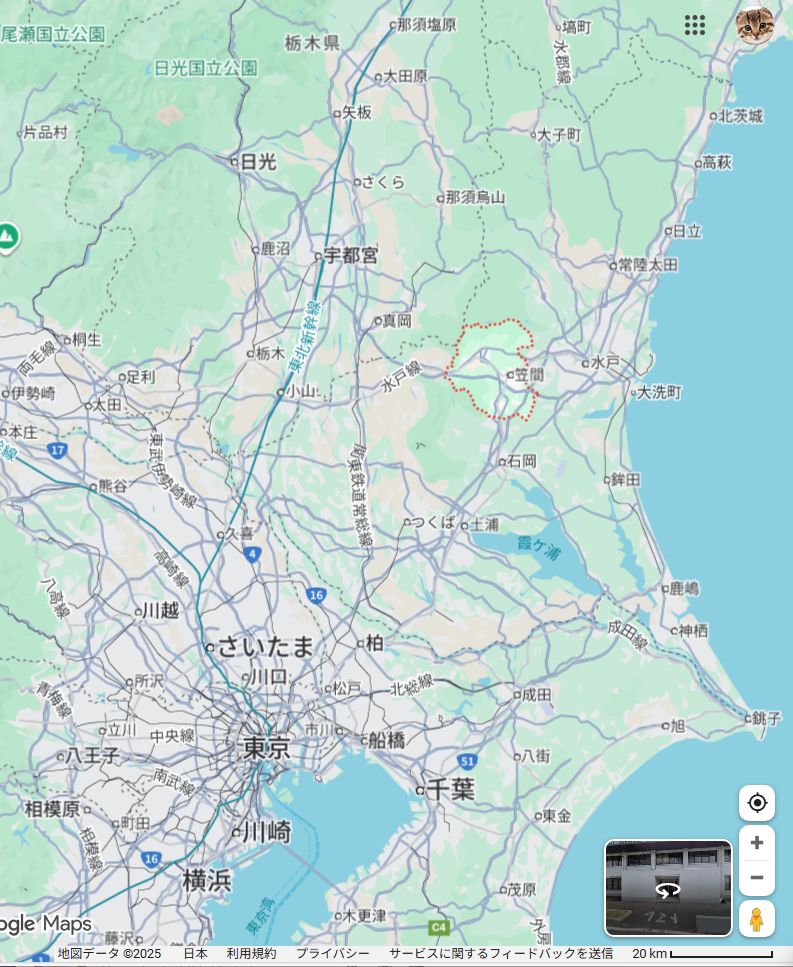

下の地図で、赤で囲んだあたりが西成ドヤ街

近くに動物園、美術館、大きなお寺があったりして、東京の上野に少し似てますね

四天王寺は、あの聖徳太子が推古天皇元年(593年)につくったと言われているお寺(日本書紀)

出張先の会社の人に

「昨夜は西成を探検しました」

なんて言ったら、

「えっ、あんな危ないところへ行ったんですか!」

という感じで、地元の人も危険視するような超スラム地区

いわゆる「ドヤ街」という奴で、社会の吹きだまり

あいりん地区(釜ヶ崎)と呼ばれることもあります

東京の山谷なんかもドヤ街なんだけど、ドヤ街の規模では西成がダントツ日本一

まさに「社会の吹きだまり」ですから、何かの事件や不祥事を起こして、それまでの住所に居られなくなった人たちが全国から集まって来ます(夜逃げの落ち着き先)

その多くが、安アパートや「ドヤ」と呼ばれる簡易宿所に住み、生活保護をもらって生活している

警察やヤミ金融の取立人などに追われている人は、本名を明らかにせず、ウソの名前を使ったりしている(もちろん、八田與一もそうでしょう)

そんな人にでも、生活保護の手続きを代行したり、寝る場所を世話したりする「生活保護ビジネス」が西成ドヤ街には完備されている

もちろん生活保護給付金からのピンハネはあるけど、とりあえず食べるものと寝る場所は確保できる

それでも道ばたに寝てる人も多くいるから、人生いろいろ

とにかく、人生にトコトン追い詰められても、

西成に来れば何とかなる!

そんな「いわく付きの人」ばかりが集まっているから、身の上のことをあれこれ詮索されたり、周囲から変な目で見られることも少ない

似たような境遇で「妙な一体感」もあって、居心地がいいのかもしれないね

だから、殺人犯・八田與一が西成ドヤ街に逃げ込んでいたとしたら、「さもありなん」という感じがします

もちろん、Youtubeで「八田與一は西成に居ます!」なんて話題になったから、いたとしてもさっさと逃げたでしょうけどねぇ

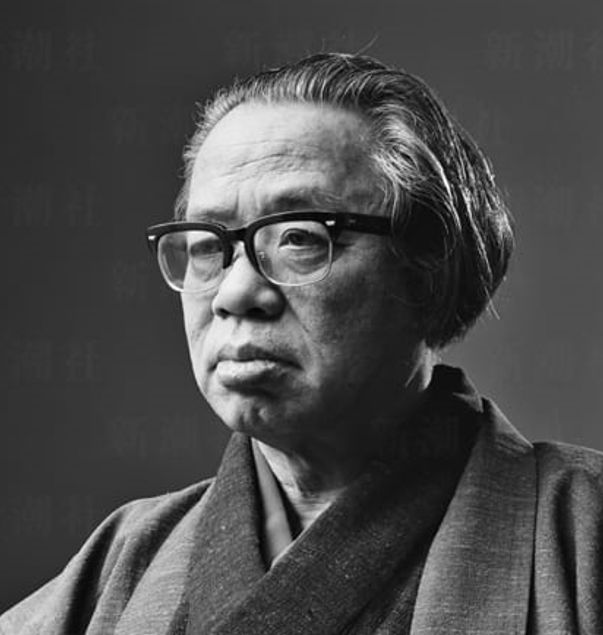

▲市橋達也の整形前 ▲整形後

以前、殺人指名手配で全国を逃げ回ってつかまった市橋達也は、整形で顔を変えていたから、八田與一もすでに別な顔になってるかもしれません

市橋達也に比べると八田與一は、顔の特徴が強いと言うか個性的と言うか、整形手術で誤魔化しにくいような気もします

市橋達也は無期懲役が確定し、長野刑務所で服役中

八田與一に関する情報提供は、別府署(0977-21-2131)までどうぞ

(^_^;)~♪

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト