▲李白

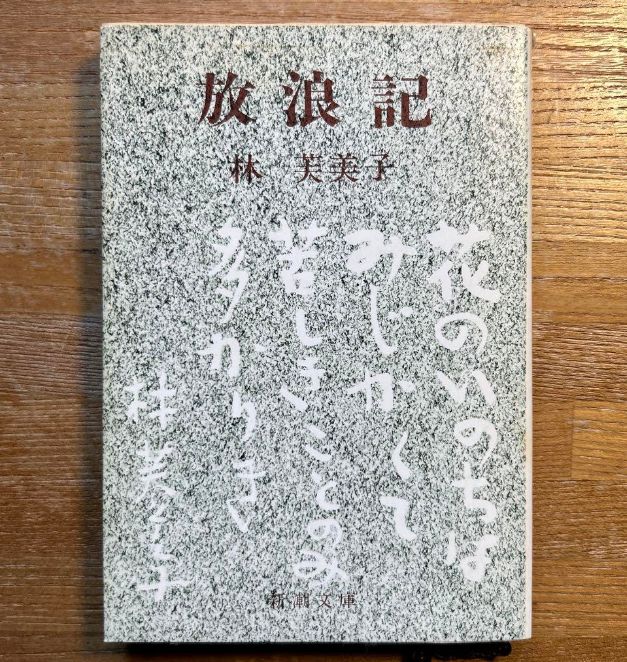

50歳を過ぎたころからだろうか、私は時々、漢詩の本を読みます

今週は久しぶりに3冊ほど読みました

1)村上「漢詩の名句・名吟」講談社現代新書

2)吉川三好「新唐詩選」岩波新書

3)「要説漢詩(唐代の詩ほか)」日栄社

どれも有名な漢詩を選んで集めた本(選集)ですから、長編小説のように1冊全体を読み通す必要はない

気に入った作品(漢詩)を選んで読むだけなので、さほど時間はかかりません

(1)(2)は新書なので読みやすい

(1)は、まさに超初心者向けの入門書で、解説の文章も味わいがある。手軽な座右の書で、読むのは何回目かな

(2)は、有名な文学者(吉川幸次郎)が書いているので、解説は重厚で奥深さがある。岩波新書の中でも超ロングセラーの1冊(初版1952年)

(3)は、高校生のころに買った受験参考書で、文法や語義の説明が詳しい。気に入った作品の背景などをもう少し知りたい時に便利

上記3冊はまったくの入門書で、もっと漢詩に突っ込むなら、「唐詩選」「三体詩」などの本格的な選集か、または好きな詩人の個人詩集へ進む訳ですが、今のところそこまで漢詩に入れ込むほどの熱意なし

漢詩と言えば、すなわち唐詩と言われるほど、唐の時代が漢詩の最盛期

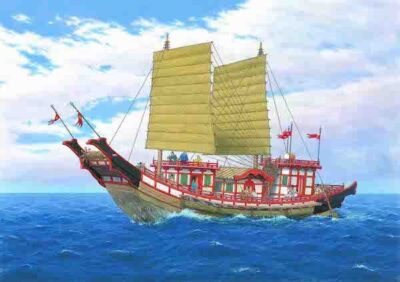

当時、阿倍仲麻呂など多くの留学生が、遣唐使船に乗って唐へ渡りました(難破が多く命がけだった)

阿倍仲麻呂は、中国語を完璧にマスターしていましたから、漢詩もたくさん創っていますが、

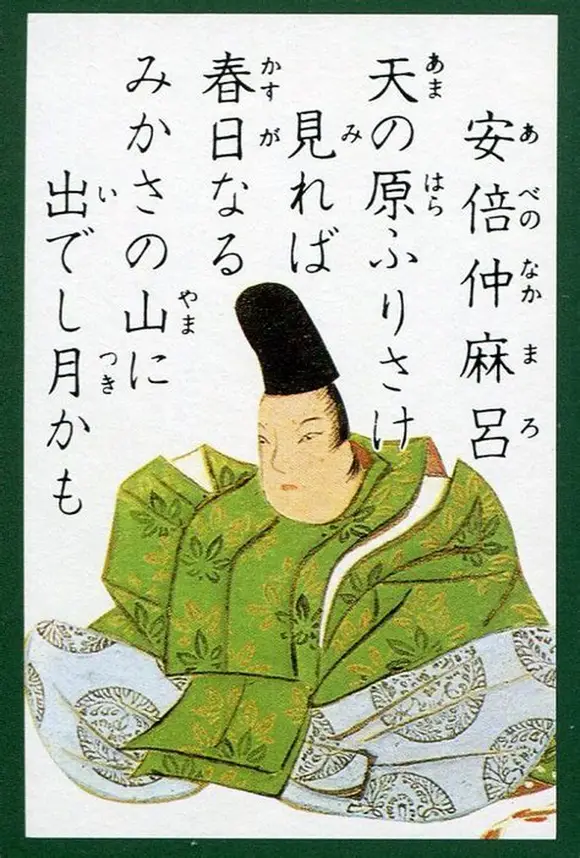

天の原 ふりさけ見れば 春日なる

三笠の山に 出でし月かも

という和歌が有名で、これは故郷の奈良にある三笠山を思い出して詠んだ歌で、古今や百人一首にも入っている

電話もテレビもネットも無かった時代、誰かとのつながりを感じるには、

「離れてはいるが、同じ月を見ている!」

というような空間感覚が大切だったのでしょうね

彼は19歳で唐へ渡り、科挙に合格して、唐の高級官僚(大臣クラス)にまで出世

その才能に期待して、日本の朝廷が彼を帰国させるように唐の朝廷に働きかけます

唐の朝廷が彼の才能を手放すことに難をとなえ、50歳になってやっと、日本への「一時的な出張」という形で、なつかしい故郷の日本へ帰る手はずに

長安での別れの宴には、当時の大唐帝国のトップクラスの文化人が集まります

そのころに彼は故郷をなつかしんで、上の和歌を詠みました

ところが彼の乗った遣唐使船は、嵐(台風か?)に遭遇して安南(ベトナム)に漂着し、命からがら長安まで戻ります

結局、日本への帰国はお流れとなり、彼は大陸で人生を終えました

遣唐使船で大陸に渡った空海や最澄が、その後の日本に与えた影響の大きさを考えると、もし彼が嵐に遭遇せずに帰国していたら、日本の政治や文化にどれほど多大な影響を与えたことか、まことに悔やまれます

私は「歴史にイフは禁物」などとは思わないので

・もしも阿倍仲麻呂が無事に日本へ帰国していたら

・もしも織田信長が本能寺で殺されずに生きていたら

・もしも吉田松陰が処刑されずに明治まで生きていたら

など、いろいろ勝手な想像をめぐらせることがあります(大して深くは考えないけど)

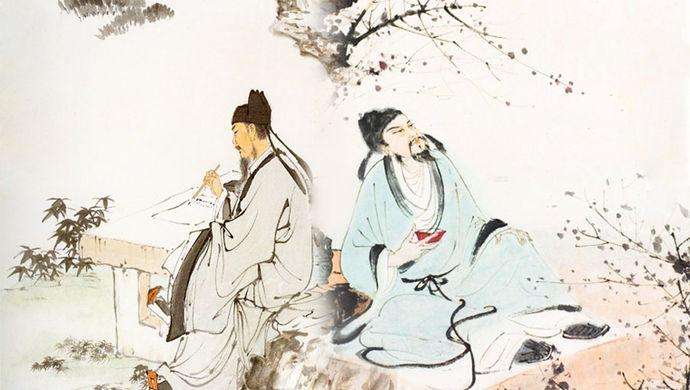

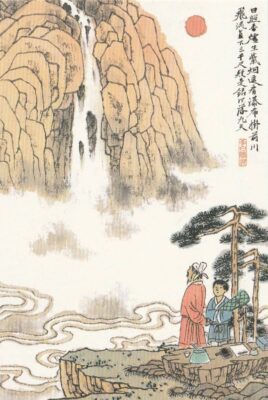

▲杜甫と李白

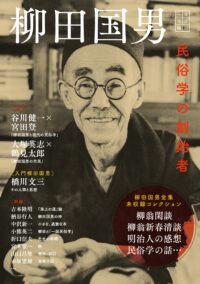

さて、漢詩の最盛期に登場した詩人で有名なのが、杜甫、李白、白楽天(白居易)の3人

杜甫と李白は、唐詩を代表する二大詩人ですが、性格は正反対

生真面目で悩み深い杜甫と、酒豪で豪放磊落な李白、ネクラとネアカなどとも言われます

杜甫にも酒の歌はありますが、やはり酒と言えば李白で、毎日一斗(10升=18L)飲んだと言われています

「白髪三千丈」で、何でも大げさに言う国ですから言葉通りとは限りませんが、とにかく大変な大酒飲みだったのは間違いない

李白は62歳、杜甫は58歳で亡くなっています

李白は、大酒飲み(今ならアルコール依存症?)でしたが、当時としてはそこそこの長さの天寿を全うしました

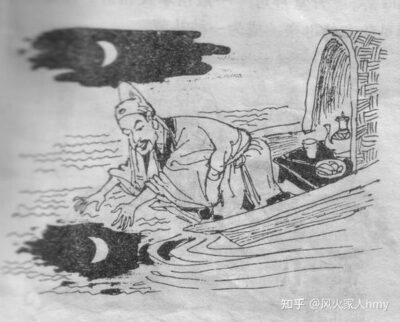

船上で月見酒をしていて、水面に映った月を取ろうとして水に落ちて死んだという逸話があって、いかにも酒豪の李白らしい最期ですが、これはどうも作り話(ウソ)らしい

悩み多き杜甫は、ストレスで早死にしたのかな?

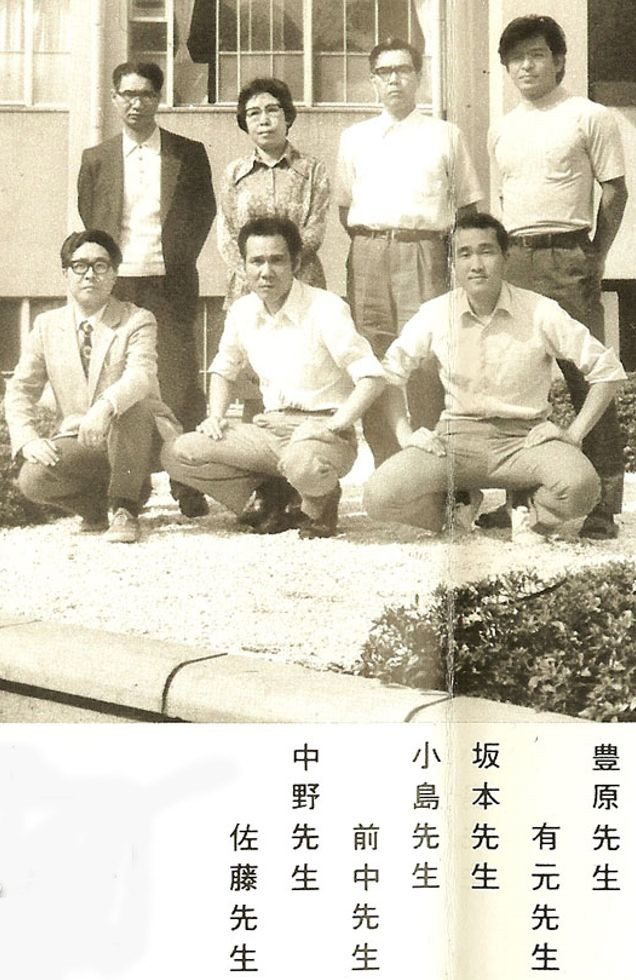

そう言えば、新宿高校で漢文を習った豊原先生、いつも歌舞伎町で飲み歩いているとのウワサでしたが、李白を気取っていたのかな?

あのころ仕方なく勉強していた漢文

だいたい漢詩の良さなんて、ふつうの高校生に分かる訳がない(と今は思う)

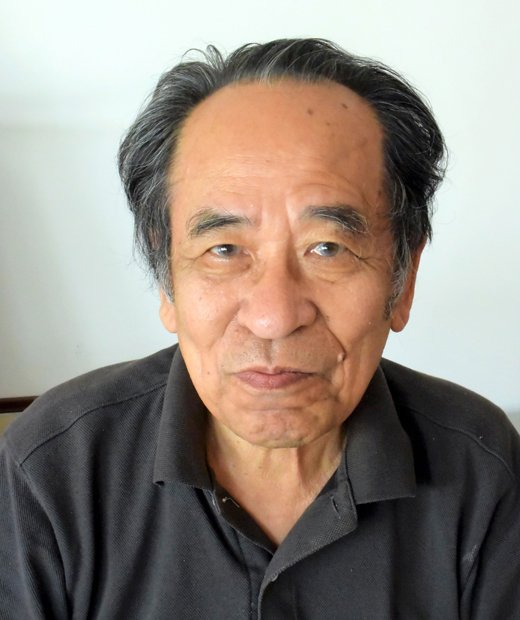

それにしても当時の「国語の先生」たちは、一癖も二癖もありそうな面構えですねぇ

前列まん中の先生なんか、歌舞伎町の893かと間違えそう(私は彼から習ったことがないと思うので、どんな人か実態は知りませんよ)

同じ新宿高校の先生でも、マジメな学者タイプに見える「理科の先生」たちとは大違い

やっぱり文学部系と理学部系のキャラの違いか(あるいは、李白派と杜甫派?)

▲「理科の先生」たち

たぶん当時の新宿高校の屋上で、奥に高層ビル群が見える

当ブログで以前「中秋の名月 そして満月」を書いたとき、李白の「月下独酌」を取り上げましたが、酒飲みの心を歌った、まことにシビレるような素晴らしい作品!

酒を歌わせたら、やっぱり李白

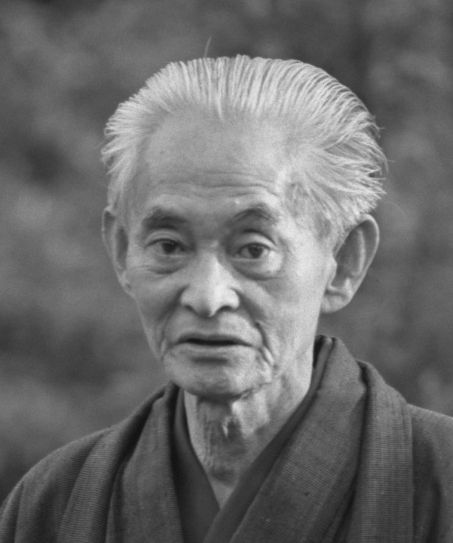

3大スター3人目の白楽天(白居易)は、今では杜甫李白ほど有名ではありませんが、平安時代の日本で漢詩と言えば白楽天で決まり

杜甫李白が日本で有名になったのは江戸時代になってから

平安時代に、数百もの有名な和歌や漢詩を集めてつくられた「和漢朗詠集」には、白楽天の137作品が採用されていて、もちろんダントツ1位(2位は40作品)

生きた時代は杜甫李白の方が古いのですが、採用はそれぞれわずか1作品ずつ

平安時代の宮廷では、枕草子の「香炉峰の雪」の逸話のように、和歌や漢詩の教養が絶対必要条件でした

平安貴族にとって、和歌や漢詩の教養が乏しければ、宮廷での仕事や出世に差し支えるだけでなく、恋する人に手紙ひとつ書くことも出来なかった時代です(当時のラブレターは、基本的に和歌だった)

平安時代に漢詩が読めるほど教養があったのは、ほぼ貴族に限られていたのに対して、江戸時代ともなると庶民の識字率が向上し、大河ドラマ「べらぼう」みたいに出版活動が活発化して、漢詩を読む人が増えたことが関係していそうです

江戸時代も中期以降になると俳句が大流行で、多くの句会が開かれましたが、俳句ひとつ詠むにも関連する漢詩を踏まえて詠むのが俳句の達人

芭蕉「奥の細道」冒頭「月日は百代の過客にして」は、李白の詩「春夜宴桃李園序」の冒頭にある

夫れ天地は万物の逆旅にして、光陰は百代の過客なり

を踏まえているのは有名

とにかく江戸中期以降の日本では、杜甫李白の人気が白楽天(白居易)を圧倒していきます

平安貴族と江戸庶民では、社会階級がまったく違うし、数百年の時代のズレもあって、漢詩の好みが違って当然でしょうね

杜甫李白と白楽天、どっちが優れているかというような議論にはさほど意味がなく、長い歴史と伝統のある漢詩の世界にも、ゆっくりとした流行のようなものがあり、選集をつくるときの編集方針にそれが反映するということでしょうか

さて本日のブログの冒頭に「50歳を過ぎたころからだろうか」と書きましたが、年齢を重ねるにしたがって人の心境には大きな変化が訪れるもののようで、私もその例外ではないようです

特に60歳を過ぎた頃から、漢詩の描き出す世界観と自分の心境の適合度が上昇してきているように感じています

漢詩作者のほとんどが男性で、年齢の持つ意味合いは男女で異なるでしょうから、女性が漢詩をどう受け止めるか、私は男ですのでよくわかりません

漢詩と和歌で言えば、おそらく女性には、和歌(またはその変形としての俳句)に心引かれる人の方が多いかな

ただ少なくとも私のように「60歳を過ぎた日本人男性」にとって、漢詩の世界をまったく知らずに歳を取っていくというのは、ひどくもったいないことのように思われるのです

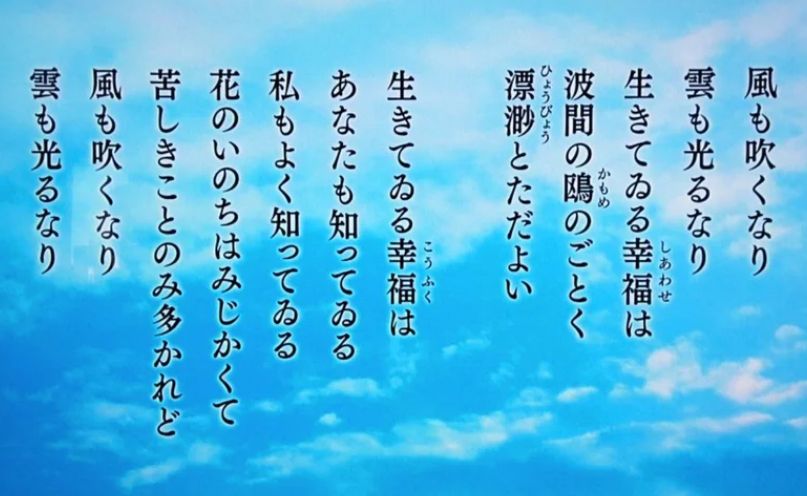

▲サントリーのCM

▲マーラー「大地の歌」 カラヤン ベルリンフィル

▲1時間は長いと感じたらこちらをどうぞ ワルター NYフィル

10分たったあたりから下の詩が対応

春日醉起言志 李白

| 處世若大夢 | この世に処ることが若し大きな夢のようであるなら |

| 胡為勞其生 | どうして其の生を労することがあるものか |

| 所以終日醉 | だから終日酔っぱらい |

| 頹然臥前楹 | 頽然として柱の前に臥してしまう |

| 覺來盼庭前 | 目が覚めて来て庭前を眺めると |

| 一鳥花間鳴 | 一羽の鳥が花の間で鳴いている |

| 借問此何時 | おたずねしますよ、今は何の時候ですか |

| 春風語流鶯 | 春風が流れる如く飛ぶ鶯と語る時ですよ |

| 感之欲歎息 | 之に感じ入って嘆息したくなり |

| 對酒還自傾 | 酒に対してまた自ら傾いていく |

| 浩歌待明月 | のびやかに歌って明月を待ち |

| 曲盡已忘情 | 曲が尽きたときには心情を忘れていた |

※スマホで詩の右が切れるときは、スマホを横にして観て下さい

中国には孔孟(儒教)と老荘(道教)という二つの大きな思想の流れがあり

などと言われます

老荘に遊ぶのに、李白はまさにピッタリな詩人で、酒のCMにもピッタリ

(^_^;)~♪

【旅目次】歩くの大好き!

【旅目次】歩くの大好き!

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト