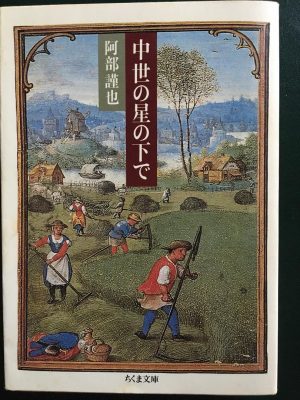

著者は高校の世界史の先生で、NHKの高校講座の講師もしていたみたい

教科書のような無味乾燥な文章ではなく、まず最初に「・・・なのはなぜか?」という疑問を出し、それに答える形で説明を進めるスタイルをとっている

さほど目新しいことは書いてないが、面白く読めた

西洋史だけでなく、中国やインドも含めて、文明の発生から13世紀くらいまでを扱っている

中国って、ずぅーっと専制王朝国家であって、大部分の中国人は歴史上一度も、自由とか民主主義を味わってないんだよね

一時(唐のころ)は世界で最先端の文明を持ったこともあるけど、その後の進歩が余り感じられない(むしろ退歩してる)

今でも大陸中国には普通選挙も無く、共産党独裁政権の残酷な支配に甘んじている

つい最近まで、子供は一人までとか共産党が勝手に決めてたし、住所も自由に変えられない

最近の中国コロナの大騒ぎもあって、中国みたいな国が世界の覇権を握ったら、人類は大変なことになるって、いま世界中の人が思い始めてるんじゃないかな?

(^_^;)

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト