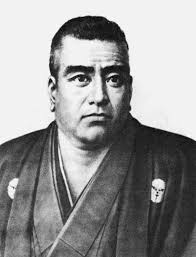

▲解任された、北大学長のパワハラ名和豊春

愛知県知事(←)といい このアホ学長といい

なぜこんな馬鹿な人を わざわざトップに

選んでしまったのでしょうか? (;´Д`)

文部科学省は6/30、北海道大学の学長の名和豊春を解任したと発表した。

職員に対するパワハラや無断で有償の講演を行うなど問題行為を繰り返したとして、北大側から文科省に、名和豊春の解任の申し出が行われていた。

同省によると、平成16年度に国立大学が法人化されて以降、学長が解任されたのは名和豊春が初めて。

国立大学法人法では、大学の自主性を重んじる観点から、学長選考会議から解任の申し出があった場合のみ、文科相が学長を解任することができる。

文科省は北大の選考会議からの申し出を受け、これまで名和豊春の問題行為について事実確認を実施。

具体的には

(1)威圧的な言動や過度の叱責など、大学の役員や職員に対する、不適切なパワハラ行為が18件

(2)学外の要人との面談を一方的にキャンセルするなど、大学の信用失墜行為が2件

(3)特定の業者を優遇するために、再入札の実施を求めたと受け止められても仕方がない言動などの問題行為が3件

(4)大学側の承認を得ずに報酬を得て講演するなど、資質を疑われる行為が5件

-の問題行為が計28件にも上った。

事実確認の際には、報告書や関係者の証言記録、録音データなどのほか、名和豊春本人への聴聞を実施。

その結果、解任すべき事実として「客観的に判断した」という。

文科省は名和豊春への聴聞内容について「プライバシーの問題がある」として、問題行為の認否を含めて明らかにしていない。

だが、名和豊春は6/29の取材に「パワハラをしていないという訴えが認められず残念な結果だが、一区切りだ」などと回答。

処分を不服とする審査請求や取り消し訴訟などの手続きを検討する考えを示しており、反省する姿勢は見せていない。

文部科学大臣の萩生田光一(→)は6/30の閣議後会見で

「選考会からは、一部でなく全体的に

厳しい意見が上がってきたというのは、

名和豊春に問題行為があったと判断せざるを得ない」

と指摘。

また、1年以上にわたって学長不在の異常な状態が続いていることにも懸念した。

関係者によると、平成30年10月、北大の職員が名和豊春からパワハラを受けたと訴えた。

選考会議が弁護士らによる調査委員会を設け、名和豊春の問題行為を認定した。

名和豊春は平成29年4月に学長に就任し、平成30年12月に体調不良で休職。

その後に名和豊春は復職を願い出たが、大学側は認めず、昨年7月に解任の申し出書を提出していた。

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト