▲坂本八幡宮

おさい銭が激増するでしょうね

新元号ビジネス絶好調で

景気が良くなるかも (^_^;)

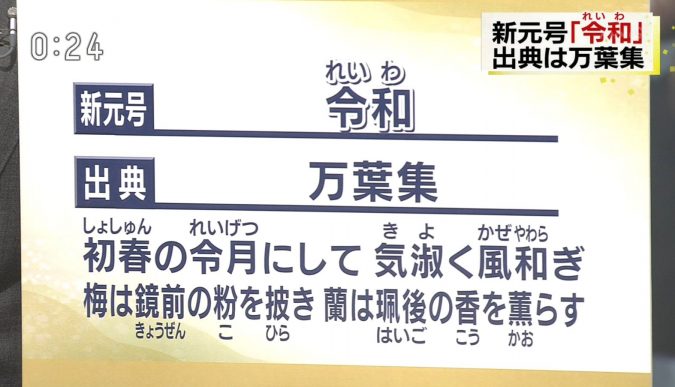

新元号「令和」の引用素となった「万葉集」の「梅花の歌」が詠まれたとされる、

発祥の地、福岡県太宰府市も沸いた。

大伴旅人(おおとも の たびと)が「梅花の宴」を開いた邸宅跡とされる、

坂本八幡宮の御田良知宮司(59)は

「万葉集から元号ができて万歳、日本の誇り」

と感激した。

新元号が発表された際は、兼任している太宰府天満宮でお祭りがあったため、やや遅れて知ったという。

その後、大伴旅人の「梅花の歌」三十二首の序文から取られたと知り、太宰府天満宮にある文化研究所で資料を調べて、改めて事実を確認したという。

そこからは、全国から取材が殺到し「(報道陣が)次から次へと来て」と、うれしい悲鳴を上げた。

坂本八幡宮は、梅の名所としても知られる大宰府政庁跡内にあり、散策コースのポイントにもなっており、休日には100~200人の参拝客がいるという。

新元号発祥の地となった今、参拝客の激増は必至だ。

御田宮司は

「既に氏子との間でも、石碑を作りたいと話が出ている」

と明かした。その上で

「1300年も前の歌、話から新元号が選ばれたのは、本当にすごいこと」

と繰り返した。

讃酒 大伴旅人 吉井東人作 奈良万葉文化館蔵

万葉集 巻3-344 大伴旅人

「 あな醜(みにく) 賢(さか)しらをすと

酒飲まぬ 人をよく見ば 猿にかも似む 」

( あぁ~ みっともない!

酒も飲まずに、賢そうにしている奴の

顔をよ-く見たら

ほらほら、猿に似ているぞ! )

永井路子さんは

『 なんですってぇ~!

イケル口でない私としては、聞きずてにならぬ一言だ。

じゃ、私は猿似人(さるにひと)だっていうの? シツレイな!

しかし怒る気になれないのは、

彼の酒好きが あまりにも徹底しているからだ 』

と苦笑しながらも楽しそう。

(よみがえる万葉人 読売新聞社より)

万葉集雑歌, 作者:大伴旅人, 讃酒, 太宰府

[題詞](<大>宰帥大伴卿讃酒歌十三首)

今代尓之 樂有者 来生者 蟲尓鳥尓毛 吾羽成奈武

この世にし 楽しくあらば 来む世には 虫に鳥にも 我れはなりなむ

このよにし たのしくあらば こむよには むしにとりにも われはなりなむ

(この世で楽しく酒が飲めるなら、来世は虫や鳥になってもかまわんさ!)

万葉集雑歌, 作者:大伴旅人, 讃酒,太宰府

[題詞](<大>宰帥大伴卿讃酒歌十三首)

價無 寳跡言十方 一坏乃 濁酒尓 豈益目八<方>

価なき 宝といふとも 一杯の 濁れる酒に あにまさめやも

あたひなき たからといふとも ひとつきの にごれるさけに あにまさめやも

(信じられないほど高価な宝石よりも、一杯の酒の方がずっといいよ)

万葉集雑歌, 作者:大伴旅人, 讃酒, 太宰府

[題詞](<大>宰帥大伴卿讃酒歌十三首)

生者 遂毛死 物尓有者 今生在間者 樂乎有名

生ける者 遂にも死ぬる ものにあれば この世なる間は 楽しくをあらな

いけるもの つひにもしぬる ものにあれば このよなるまは たのしくをあらな

(どうせいつかは死ぬんだから、生きてる間は、楽しく酒を飲もうぜ~)

大伴旅人さんって

「日本酒飲み党」の初代総裁みたいな人ですね

けっこうな元号になりました

令和 =冷酒でも飲んで仲良くやろうぜ! (^_^;)

日本酒飲み党の総裁が旅人なら、中国酒飲み党の総裁はこの人

中国の(いや世界の)詩歌史上において、最高の存在とされています

作曲家のマーラーにも多大な影響を与えました

奔放で変幻自在な詩風から、後世に「詩仙」と呼ばれています

酒仙と呼んだ方がいいかもしれません (^_^;)

山中與幽人對酌 李白

兩人對酌山花開

一杯一杯復一杯

我醉欲眠卿且去

明朝有意抱琴來

読み

山中にて幽人と対酌す 李白

両人対酌すれば山花開く

一杯一杯また一杯

我酔うて眠らんと欲す卿且く去れ

明朝意あらば琴を抱いて来たれ

訳

山中で向かい合って酒を呑んでいると、山の花が開く

一杯一杯また一杯

私は酔って眠たくなってきた。

君、しばらく帰ってくれ

明日の朝気が向いたら、琴を抱いて来ておくれ

月下独酌 李白

花間一壼酒

獨酌無相親

舉杯邀明月

對影成三人

月既不解飮

影徒隨我身

暫伴月將影

行樂須及春

我歌月徘徊

我舞影零亂

醒時同交歡

醉後各分散

永結無情遊

相期遥雲漢

月下独酌 李白

花間(かかん) 一壷(いっこ)の酒、

独り酌(く)んで相(あい)親しむもの無し。

杯(さかずき)を挙げて名月を迎え、

影に対して三人と成る。

月既に飲(いん)を解(かい)せず、

影徒(いたづらに我が身に随う。

暫(しばら)く月と影とを伴い、

行楽(こうらく)須(すべか)らく春に及ぶべし。

我歌えば月徘徊(はいかい)し、

我舞えば影零乱(りょうらん)す。

醒(さ)むる時ともに交歓(こうかん)し、

酔うて後は各々(おのおの)分散(ぶんさん)す。

永く無情(むじょう)の遊(ゆう)を結び、

相期(あいき)す遥かなる雲漢(うんかん)に。

訳

花の咲き乱れるところに徳利の酒を持ち出したが

相伴してくれる者もいない。

そこで杯を挙げて名月を酒の相手として招き、

月と私と私の影、これで仲間が三人となった。

だが月は何しろ酒を飲むことを理解できないし、

影はひたすら私の身に随うばかりだ。

まあともかくこの春の間、

しばらく月と影と一緒に楽しもう。

私が歌えば月は歩きまわり、

私が舞えば影はゆらめく。

しらふの時は一緒に楽しみ、

酔った後はそれぞれ別れていく。

月と影という、この無情の者と永く親しい交わりをして、

遥かな天の川で再会しようと約束するのだ。

状況

李白が宮廷を追われる直前の44歳の春に作られたとされます。

その夜、玄宗皇帝の宮殿では、たくさんの名士が集まり、ワイワイとさわがしく、

華やかにお酒や食べ物がふるまわれていました。

その中に李白はすっと抜け出します。

「けっ…俗物どもが。つきあいきれん。おい、酒」

召使の少年がトトトと一杯つぎます。

宮殿の中庭に出ると、華やかな音楽も、

人々のざわめきもしだいに遠のいていき、

ざーと心地よい夜風が吹いてきて、花が満開でした。

「ああ…落ち着く」

ふっと夜空を見上げると、月が出ています。

「これはいい。俗物どもと飲むより、

ずっとうまい酒が飲めそうだ」

李白はその場に座り込み、杯をあげて

一人詩を吟じながら、飲み始めるのでした・・・

其二

天若不愛酒,酒星不在天。

地若不愛酒,地應無酒泉。

天地既愛酒,愛酒不愧天。

已聞清比聖,復道濁如賢。

賢聖既已飲,何必求神仙。

三杯通大道,一斗合自然。

但得酒中趣,勿為醒者傳。

其の二

天 若し酒を愛さずんば

酒星 天に在らず

地 若し酒を愛さずんば

地 応に酒泉無かるべし

天地 既に酒を愛す

酒を愛するも 天に愧じず

已に聞く清は聖に比すと

復た道ふ濁は賢の如しと

賢聖 既に已に飲む

何ぞ必ずしも神仙を求めんや

三杯 大道に通じ

一斗 自然に合す

但だ酔中の趣を得んのみ

醒者の為に伝ふること勿れ

〔詩意〕

天がもし酒を愛さないなら

「酒星」が天空にあるわけがない。

地がもし酒を愛さないなら

地上に「酒泉」があるはずがない。

天も地も確かに酒を愛している。

酒を愛することは天に恥ずべきことではないのだ。

酒の清らかさは聖なるものと言われ、

また、濁った酒は、賢(知性)のようだと言う。

賢も聖もすでに酒にあって私はそれを飲んでいる、

どうしてわざわざ神や仙人になろうか。

三盃飲めば正しい道に入り、

一斗飲めば自然に溶け込む。

ただ酒を飲んでたのしみたいだけだ、

酔わない人に教えてやる必要などはない 。

其三

三月咸陽城,千花晝如錦。(別作・落花散如錦あるは庭花笑如錦)

誰能春獨愁,對此徑須飲。

窮通與修短,造化夙所稟。

一樽齊死生,萬事固難審。

醉後失天地,兀然就孤枕。

不知有吾身,此樂最為甚。

其の三

三月 咸陽城

千花 昼 錦の如し

誰か能く春 独り愁ふ

此に対して径ちに須く飲むべし

窮通と修短と

造化の夙に稟する所

一樽 死生を斉しく

万事 固より審らかにし難し

酔ひし後 天地を失い

兀然として孤り枕に就く

吾が身の有るを知らず

此の楽しみ 最も甚だしと為す

〔詩意〕

春三月 長安の城下、

昼は千の花が色あざやかに咲き乱れる。

いったい誰がこのすばらしい春に一人愁いに沈むというのだろう、

春こそすぐに杯をとって酒を飲み楽しむべきである。

人の世の貧窮と栄達、また人の寿命は

万物創造の神が定めるところではあるが、

一樽の酒は生も死も同じだと思わせる、

もちろん世のすべては詳しく知ることは難しいのだが。

酔うたあとは天も地もなく、

なにもわからずに一人枕について寝てしまう。

酔ってしまうと自分の存在も忘れ果てるが、

これこそが酔いの楽しみの最たるものであろう。

其四

窮愁千萬端,美酒三百杯。

愁多酒雖少,酒傾愁不來。

所以知酒聖,酒酣心自開。

辭粟臥首陽,屡空飢顏回。

當代不樂飲,虚名安用哉。

蟹螯即金液,糟丘是蓬莱。

且須飲美酒,乘月醉高臺。

其の四

窮愁 千萬端

美酒 三百杯

愁い多くして酒少なしと雖も

酒傾くれば愁ひは来たらず

所以に酒の聖なるを知り

酒酣にして心自ら開く

粟を辞して 首陽に臥し

屡空しくて顔回飢う

当代飲むを楽しまずんば

虚名安んぞ用ひんや

蟹螯は即ち金液

糟丘は是れ蓬莱

且く須く美酒を飲み

月に乗じて高台に酔ふべし

〔詩意〕

苦しく悲しいことは幾千万、

美酒はわずかに三百杯。

愁いは多く、それを晴らす酒は少ないが、

酒を飲めば愁いはやって来ない。

だから酒の聖なる効き目がわかり、

酒を飲めば心は自然と開放される。

節義を重んじた伯夷と叔斉は周の粟を辞して首陽山に隠棲し、

学問に励んだ顔回はいつも米櫃が空で飢えていた。

生きている今のうちに酒を楽しまないで、

どうして節義や学問などの虚名が役に立つだろうか。

つまみの蟹の鋏は不老不死の薬、

酒かすの丘は仙人の住む蓬莱山である。

ひとまずここは美酒を飲み、

美しい月夜に乗じて高台で酔っぱらうしかない。

令和は酒の世となりぬ(2)へ

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト