天皇陛下が即位後朝見の儀で述べられたお言葉

日本国憲法及び皇室典範特例法の定めるところにより、ここに皇位を継承しました。

この身に負った重責を思うと粛然たる思いがします。

顧みれば、上皇陛下には御即位より、30年以上の長きにわたり、世界の平和と国民の幸せを願われ、いかなる時も国民と苦楽を共にされながら、その強い御(み)心を御自身のお姿でお示しになりつつ、一つ一つのお務めに真摯に取り組んでこられました。上皇陛下がお示しになった象徴としてのお姿に心からの敬意と感謝を申し上げます。

ここに、皇位を継承するに当たり、上皇陛下のこれまでの歩みに深く思いを致し、また、歴代の天皇のなさりようを心にとどめ、自己の研鑽(さん)に励むとともに、常に国民を思い、国民に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としての責務を果たすことを誓い、国民の幸せと国の一層の発展、そして世界の平和を切に希望します。

▲改元を祝して、神戸・阪神間から集まった45台のだんじり巡行

天皇陛下は1日午前0時、皇室典範特例法の規定に従い、第126代天皇に即位された。

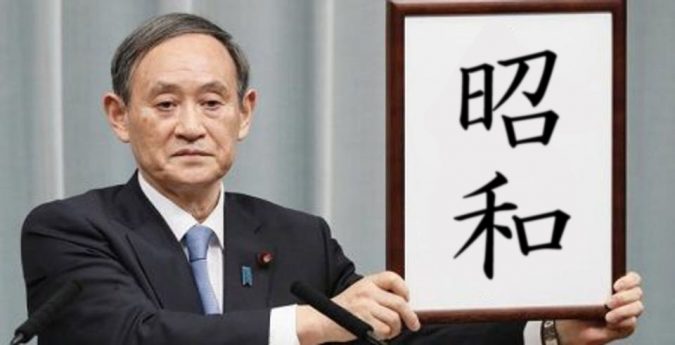

同時刻に元号も改められ、「令和」時代がスタートした。

陛下は同日午前、皇居・宮殿で、皇位継承に伴う最初の儀式「剣璽等承継の儀」に臨み、皇位の証しとして伝わる剣や曲玉などを受け継がれた。

続いて「即位後朝見の儀」で国民の代表と会い、「国民に寄り添い、憲法にのっとり、象徴としての責務を果たす」など、天皇として初のお言葉を述べられた。

陛下はこれらの儀式に先立ち、宮殿「菊の間」で、午前10時過ぎ、天皇として初の公務に臨まれた。自身の即位に伴う二つの儀式を国の儀式として行うとする閣議決定を決裁された。

剣璽等承継の儀は午前10時半に始まり、陛下は最も格式が高いえんび服に勲章を着用して入場された。

新たに皇位継承順位1位の皇嗣となった秋篠宮さま、車椅子に乗った常陸宮さまが続かれ、三権の長や閣僚らが参列した。

陛下が壇上に立たれると、剣と曲玉、天皇が国事行為で使う国璽(日本国の印)・御璽(天皇の印)を持った4人の侍従が、一列になって入場。それぞれを陛下の前の台に置いた。

剣と曲玉は、陛下のお住まい・赤坂御所に安置されることになる。もう一つの皇位の証しである鏡は、皇居・宮中三殿の賢所に保管されている。

午前11時12分に始まった即位後朝見の儀には、皇后雅子さまや秋篠宮ご夫妻ら成年の皇族方計13人が参列。国民の代表として、安倍首相ら三権の長や閣僚、都道府県知事、都道府県議会の代表らが参列した。

陛下は、憲法と典範特例法の定めるところにより、皇位継承したことを明らかにした上で、「常に国民を思い、国民に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としての責務を果たす」と誓い、国民の幸せや国の発展、世界平和を希望された。

安倍首相が国民代表の辞で祝意を伝えた上で、陛下を象徴と仰ぎ、「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ時代を創り上げていく」などと述べた。

陛下は午後、1日付で就任した小田野展丈・侍従長、河相周夫・上皇侍従長の認証官任命式に臨まれた。

その後、皇后さまと共に皇居・吹上仙洞御所を訪れ、上皇ご夫妻にあいさつし、宮殿では、皇族方らの祝賀を受けられる。

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

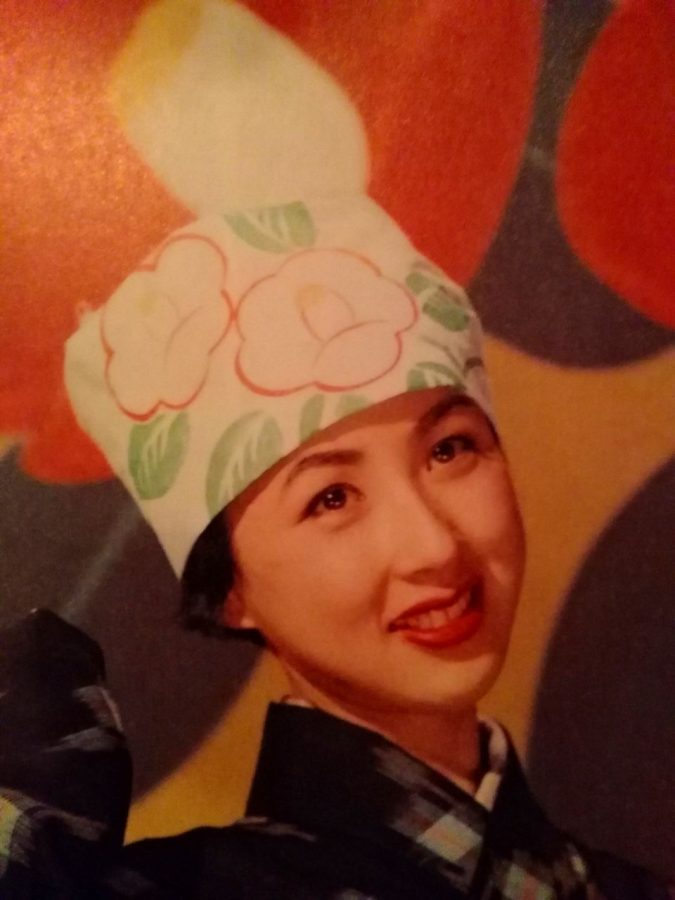

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト