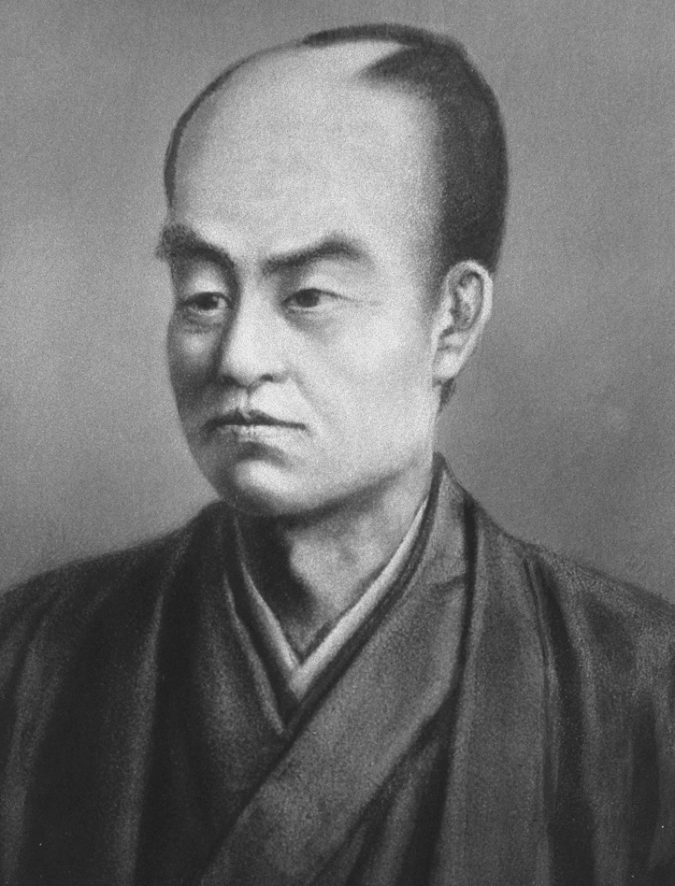

逮捕された関西生コンのドン武建一 関西生コンべったり立憲民主党・辻元清美

日本社会の最も腐敗したダークな部分ですが

これを徹底的に解明してスッキリさせないと

日本の戦後は終わらないような気がします (^_^;)

ニッポン放送「飯田浩司のOK! Cozy up!」(11月5日放送)に、ジャーナリストの須田慎一郎氏が出演。

関東地方では余り報じられていない関西生コン事件について解説した。

この夏、滋賀県内の倉庫建設工事をめぐる恐喝未遂事件で、関西の生コン業界のドン・武建一が逮捕されたが、これに凍り付いたのが野党議員たち。

この夏、滋賀県内の倉庫建設工事をめぐる恐喝未遂事件で、関西の生コン業界のドン・武建一が逮捕されたが、これに凍り付いたのが野党議員たち。

実はこの関西の生コン業界のドンが辻元清美など、さまざまな反日議員たちを支援していたということで、あまり報じられていなかった。

須田慎一郎が解説する。

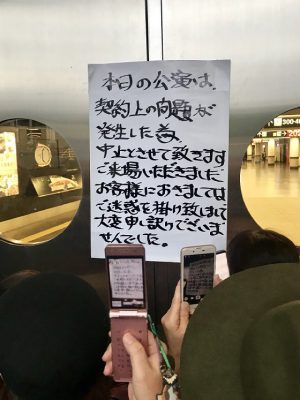

飯田)先週リスナーの方からメールが来ました。「関西生コンについて関東ではぜんぜん話題になっていません。解説をお願いします」と。

エンディングで予告した後に心配するTwitterも来ていて、きょうも「これを特集して番組が何もなければいいけど」とあります。

須田)この話題、関東でメガメディアはまったく報じていません。関西でもほとんど報じられていません。

フジテレビ系列の関西テレビは腹が据わっていて、しっかり報道しました。

NHKはサラッと流し、他のメディアにいたってはまったく触れていません。

須田)これはけっこう大きな問題です。

そもそも8月28日に滋賀県警の、普通なら暴力団を取り締まる組織犯罪対策課がこの事件を取り扱ったのが大きなポイントです。

滋賀県下で倉庫工事をやっていて、そこに生コンクリートを納入していた商社に「ウチから買うニダ!」と圧力をかけた、ということで威力業務妨害罪で逮捕されたのです。

しかし、これだけでなく、その後は大阪府警警備部(公安)が逮捕に至った。

これ以外にも、京都府警も家宅捜査などの強制捜査に乗り出していて、奈良県警も同様です。

近畿2府4県内の、兵庫と和歌山を除く4府県がすでに動いているのです。

問題となった組織の正式名称は「全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部」です。

2つポイントがあって、1つは「労働者の産業別組合」です。

もう1つは、これ以外に「協同組合」を組織していること。

生コン業者というのは中小業者で、コンクリートメーカーからコンクリを買い、それを生コンクリートにして水を加え、攪拌して、砂を加えて使える状態にする。

そしてミキサー車に乗せて、各工事現場へ運んで行く。

それを作っている中小業者の組合を組織して、統括していたのが今回逮捕された、生コン業界のドンと呼ばれる武建一です。

須田)組合員は労働争議を起こすのです。

そこへ行って団体交渉を要求して、出て行こうとしているコンクリートミキサー車を暴力的に止める。

これは意外に知られていないのですが、生コンの寿命は90分で、すごく短いのです。

だから、現場近くに作る工場がないと間に合わず、中小業者が多い。

生コンの出荷を暴力的に妨害されると、業者としては非常に困ってしまうのです。

飯田)ミキサー車がグルグル回っている内部で、生コンが固まってしまうのですね。

須田)その弱みにつけ込んだのが関西生コン!

だから、業者は仕方なく、関西生コンに何らかのカネを払い、妨害を解決するのです。

これは現在の日本の法律がおかしいのですが、労働争議となると刑法と民法がなかなか及ばないのですよ。

そこで仮に暴力事件があったとしても、「組合活動だから」という大義名分で、刑事事件としてほとんど立件されなかった。

今回、武建一など関西生コン幹部を逮捕に漕ぎ着けた最大の理由は、「組合員がいない」からです。

大阪では特に典型例で、「組合員がいないにも関わらず生コンの搬出妨害していた」ということで逮捕になりました。

飯田)組合員のいない会社に行ったのですか?

須田)行って、「ウチから生コンを買うニダ!」と脅迫する。

飯田)そうなると、争議以前の明白な犯罪行為になるわけですね。

須田)あるいは「関西生コンの会員になるニダ!」とかね。

関西生コン協同組合に入ると、生コンを業者が売るたびに。1立方メートルにつき数百円の上納金を関西生コンに払わなければいけないのです。

関西生コンは労働組合とは名乗っていますが、実態は暴力団です。

だから警察の組織暴力対策課が動いたのですよ。

須田)実は2つ大きな問題があります。

1つは、このような法を逸脱した暴力団まがいの労働組合である関西生コンから、非常に親密な関係を結んで政治献金を受け取っていた卑劣な国会議員がいることです。

1つは、このような法を逸脱した暴力団まがいの労働組合である関西生コンから、非常に親密な関係を結んで政治献金を受け取っていた卑劣な国会議員がいることです。

その最右翼にいるとされているのが立憲民主党の辻元清美です。

彼女は確認できた段階でも昨年の関西生コンの旗開き、つまり新年の仕事始めに行き、満面の笑みで挨拶して、捕まった武建一被告については「大阪のお父ちゃん」と呼んでいる、非常に親しい状況です。それが1点目。

もう1つは、暴力団とのつながりです。

飯田)暴力団ともつながりが?

須田)いや、かなり疑われてはいるのですが、先述した関西生コンが労働組合運動活動をしてお金を集めた資金がどこに使われたかについて、決算報告書がまったく支離滅裂で、監査不能に陥っています。

公認会計士を入れて監査していますが、監査不能とか、そういう結論しか出ていない。

だから国税がこの辺にはちゃんとメスを入れないとダメだと思います。

「その辺の関西生コンのカネが暴力団に」という疑惑がある以上、キチンと決算・監査をやるべきです。

立憲民主党など政界野党にも、関西生コンの流れている可能性があります。

飯田)「いま表に出ていないカネ」だけでも疑われる部分がありますが、監査できないとはすごいですね。

須田)警察のやるべき役割は、徹底的な資金使途を、きちんと行うことだと思います。

恐らく、今後は京都府警や奈良県警も事件化しますからね。

ただ、辻元清美や立憲民主党の野党の反日国会議員たちも、捜査妨害に動いています。

私の聞いたところでは、警察に顔が効く国会議員に、必死になって頭を下げているとも聞いています。

そういう政治取引はせずに、キチンと事件化すべきことは事件化すべきだと思います。

飯田浩司のOK! Cozy up! FM93AM1242ニッポン放送 月-金 6:00-8:00

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト