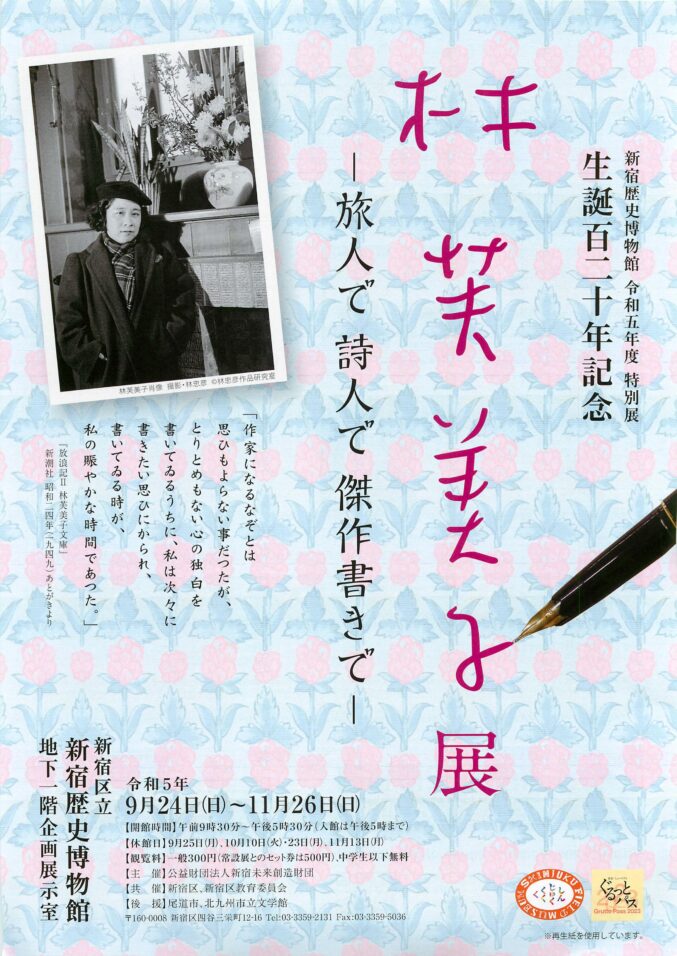

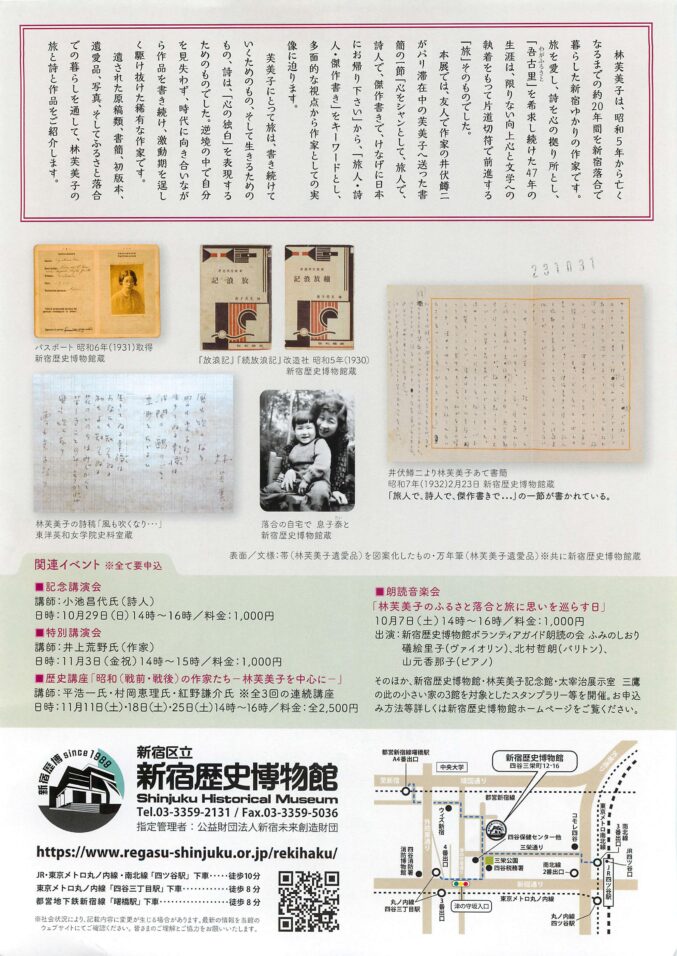

今週の 米国 映画収益ランキングで、

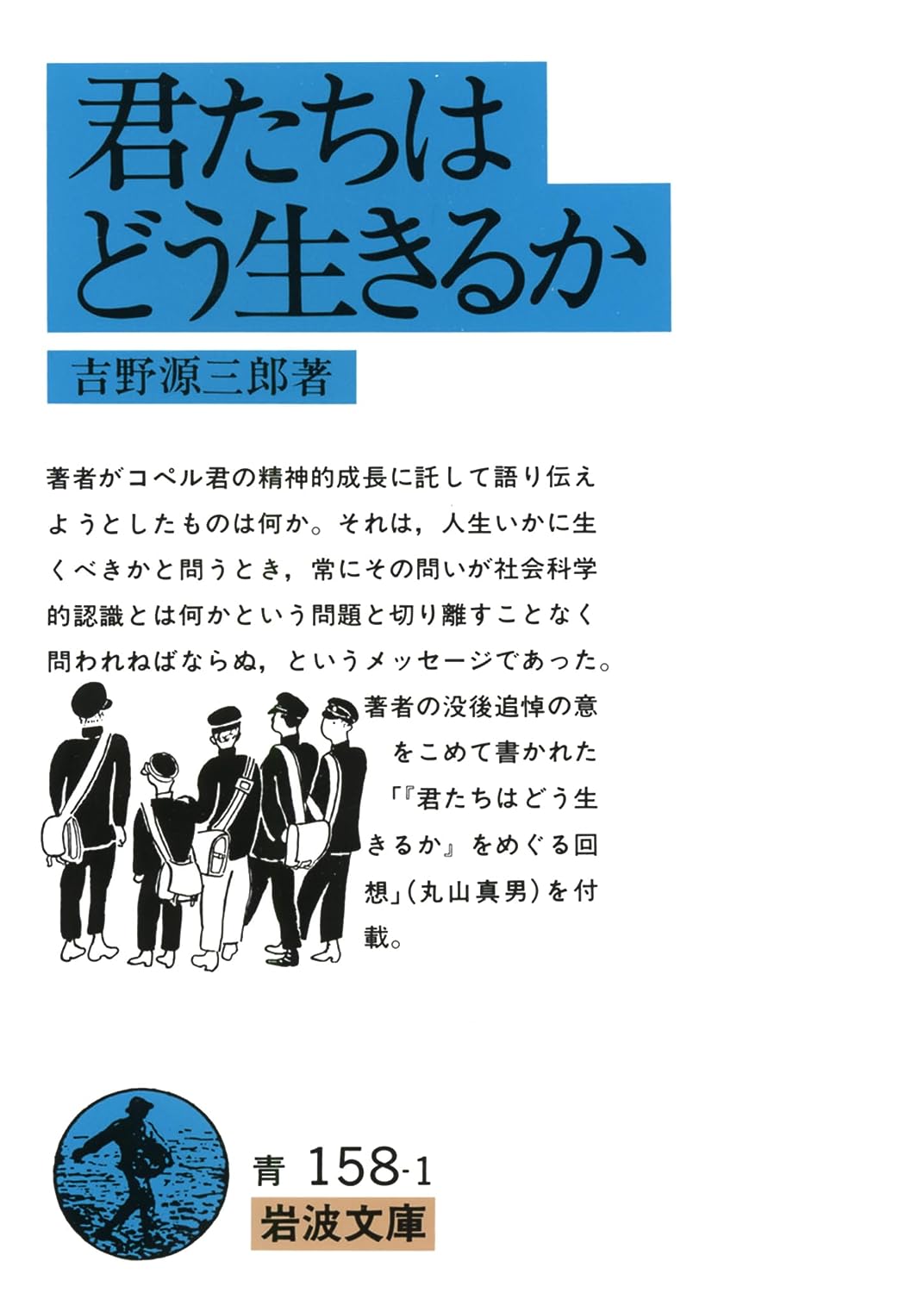

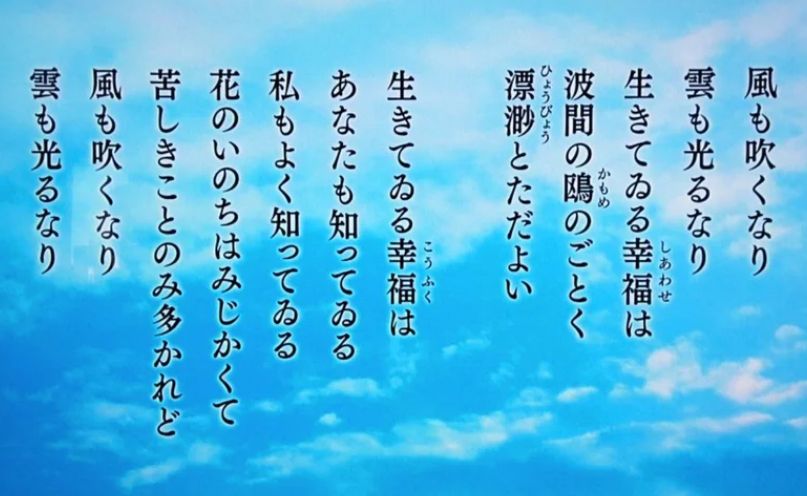

1位:「君たちはどう生きるか」

3位:「ゴジラ-1.0」

トップ3に日本映画2本は、ちょっとした快挙かな?

私はまだどちらも見てないので、内容についてどうこう言えません

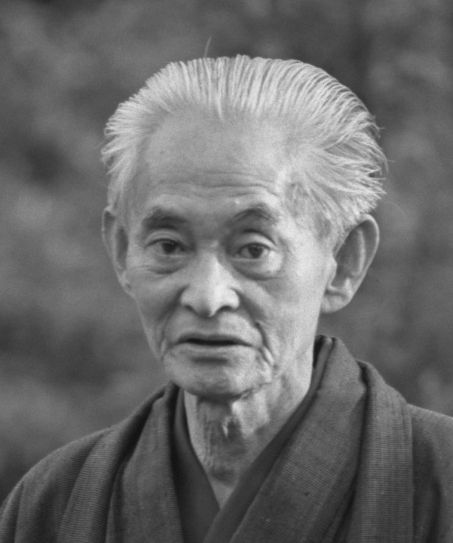

「君たちはどう生きるか」(↑)は、吉野源三郎が1937年に出した哲学的な小説

1937年(昭和12年)は、盧溝橋事件が起きて日中が全面戦争に突入し、日米関係が緊迫の度を高めていたころです

そんな86年も前の本を、いまアニメ化しようと考えた宮崎駿監督(→)

よほど思い入れのある本なんでしょうかね?

著者の吉野源三郎という人は、東大哲学科を出て、何を思ったか26歳で陸軍に入り、2年後に辞めてからは反戦活動を始める

戦前に元陸軍将校が反戦活動をするのだから、軍や政府の上層部からにらまれるよね

もう少し後になって第二次大戦末期、時の首相の東條英機(→)は、気に入らない奴(特に左翼=共産主義者)を片っ端から徴兵して、危険な最前線に送るという手段を使った

その結果、若い人はもちろん、かなりの年配者でも最前線で亡くなったり、死ぬような苦労をした

私が東條英機を好きになれない最大の理由がこれだ

自分の周りにゴマすりイエスマンばかり集めて出世させ、優秀な人材を煙たがって左遷したのもこいつ

人間のちっぽけさ丸出しで、とても一国の首相とは思えない

今でもこんなトップのいる組織は、方向性や活力を失ってダメになりやすい

出陣学徒壮行会で「天皇陛下バンザイ」を叫んだのもこいつ(→)

こんな奴に送られて最前線へ出陣させられた学徒たちが気の毒だ

吉野源三郎も年齢的に最前線に送られておかしくなかったのだが(終戦時46歳)、運よくそうはならなかったようだ

もう少し若かったら、元軍人なんだから、間違いなく最前線送りだったと思う

戦前の左翼は命がけの覚悟が必要だったし、立派な人物も多かった

現在のふやけたパヨクとはまるで違う

戦後の吉野源三郎は、岩波書店で岩波新書や雑誌「世界」の創刊に携わり、当時の左翼運動の先頭に立った

戦後25年間くらいは左翼(共産主義)運動が盛んで、全学連などの学生が暴れまくり、日本も共産化しそうになったことがある

その最若年層に坂本龍一もいて、新宿高校で暴れていた

戦争に負けた日本(吉田茂内閣)は、米国中心の自由主義陣営と講和して国際社会に再デビューした

このとき吉野源三郎など左翼陣営は、ソ連や中国など共産国を含んだ講和を主張していた

この左翼陣営の主張が通っていたら、やがて左翼運動が盛り上がった1960年ころに日本が共産化して、現在の中国や北朝鮮のような暗黒独裁体制の共産主義国家になっていた可能性もあって恐ろしい

このころ、安倍ちゃんの祖父の岸信介首相が

「共産勢力に勝つためなら、何でも利用しよう!」

ということで、カルト宗教の統一教会(反共団体だった)に接近し、これが今に至る自民党と統一教会の腐れ縁になった

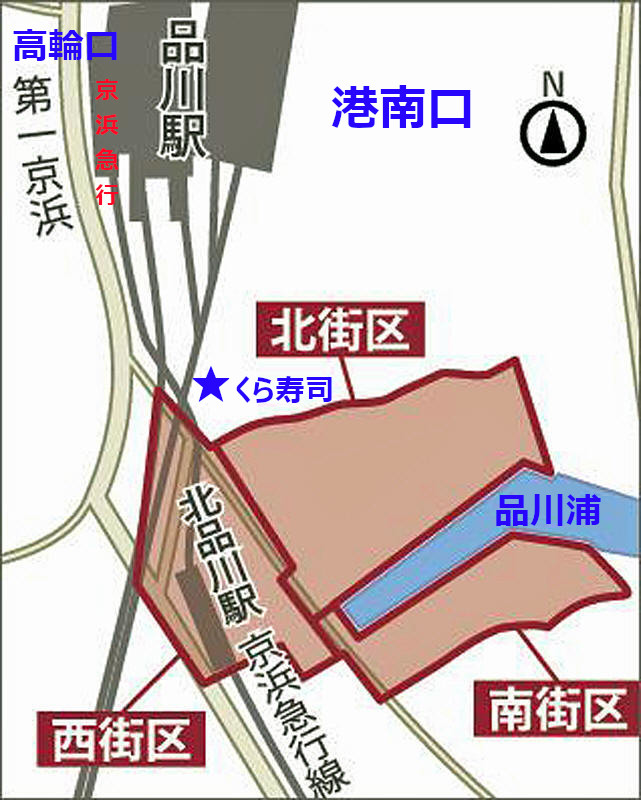

実際、共産革命を主張する全学連が国会を取り囲み(↓)、岸信介も命の危険を感じた

今では信じがたいが、日本が共産化するかどうか、紙一重だった

▲国会を取り囲んだデモ隊(1960年)

統一教会のおかげも少しはあったのか不明だが、日本は共産化を免れた

当時の大学生の多くや坂本龍一は、共産革命の成功を本気で信じていた

その熱っぽい雰囲気は、柴田翔「されどわれらが日々」を読むと伝わってくる

第二次大戦中の英国首相チャーチル(→)は

「ヒトラーに勝つためなら、悪魔とでも手を組む!」

と言ったらしい(史実かどうか知らんけど)

まさに岸信介はそれを実行し、共産主義者に勝つために、悪魔(統一教会)と手を組んだ

チャーチルも岸信介も、相当な悪党だと思うが、東條英機よりははるかに人間が大きい

政治とは結局、力(パワー)の世界なのだから、必要とあらば猫の手でも悪魔の手でも借りるくらいの器の大きい悪党じゃなきゃいけないと思う

黒船に乗ってペリーが日本に来てから170年、日本という国は随分と危険な橋を渡りながら現在に至っているのだなぁと思います

それでも何とか乗り切って来れたのは、徳川時代260年の天下太平の世で培われた民度の高さがあったからかな?

「どうする家康」終わっちゃったね

(^_^;)

* * * * * * *

追伸 大河ドラマ「どうする家康」の最終回

北川景子演じる茶々が、燃え上がる大坂城と血まみれの顔で最期に掃き捨てたセリフ

「つまらぬ国になるであろう」

「正々堂々と戦うこともせず、万事長きものに巻かれ

人目ばかりを気にし、陰でのみ嫉み、あざける」

「やさしくて、卑屈な、かよわき者の国に」

まさにニーチェの言った「畜群」そのもの

器の大きい悪党のいない国ですね

(;´Д`)

▲映画「君たちはどう生きるか」予告編(2023年)

▲学徒出陣壮行会(明治神宮外苑、1943年)

▲全学連の安保闘争デモ隊(1960年)

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト