理系の人ならご存知の方も多いと思いますが、FORTRANというプログラミング言語があります

主に科学技術計算で利用され、ビジネス利用のCOBOLと並んで、コンピュータの歴史の初期に大いに利用されてました

歴史の初期と言っても、まだわずか30~40年前なのですが、変化の速いコンピュータの世界では、すでに大昔かもしれません

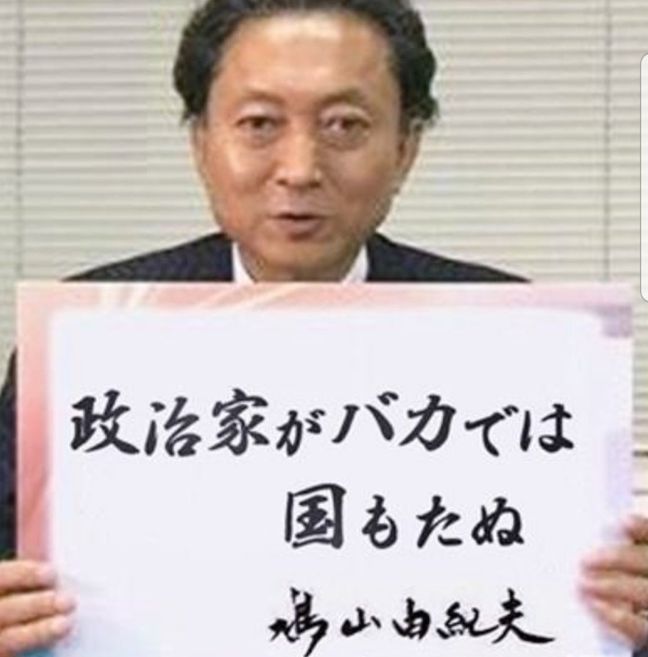

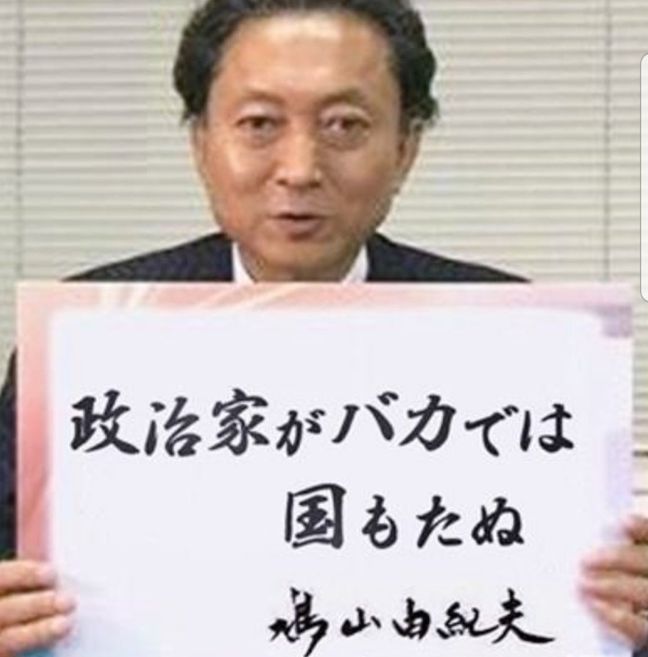

実は私、FORTRANを鳩山由紀夫さんから学んだことがあります

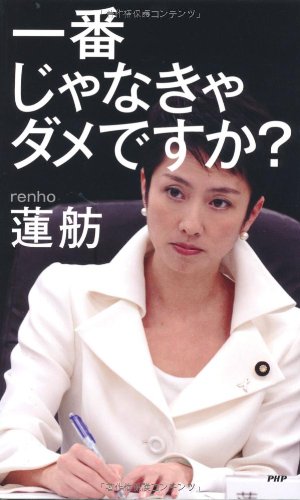

そう、あの日本を代表する奇人変人の、鳩山由紀夫さん(→)です

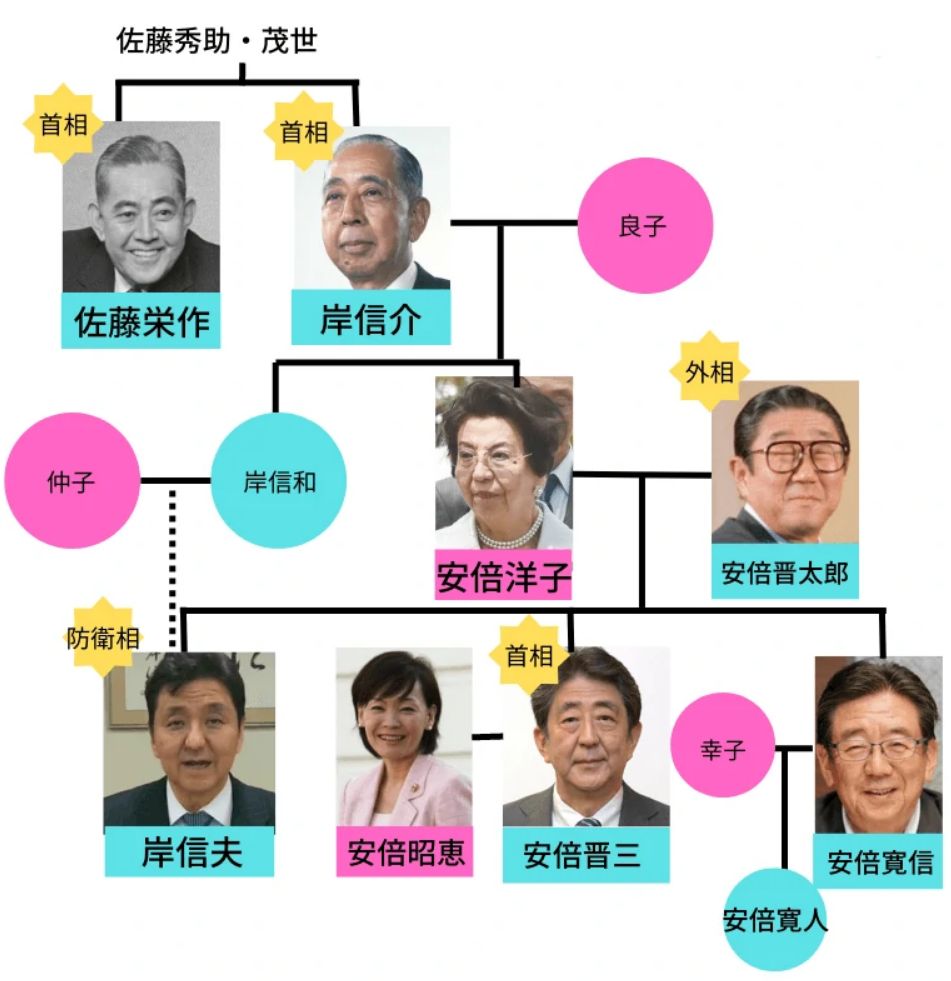

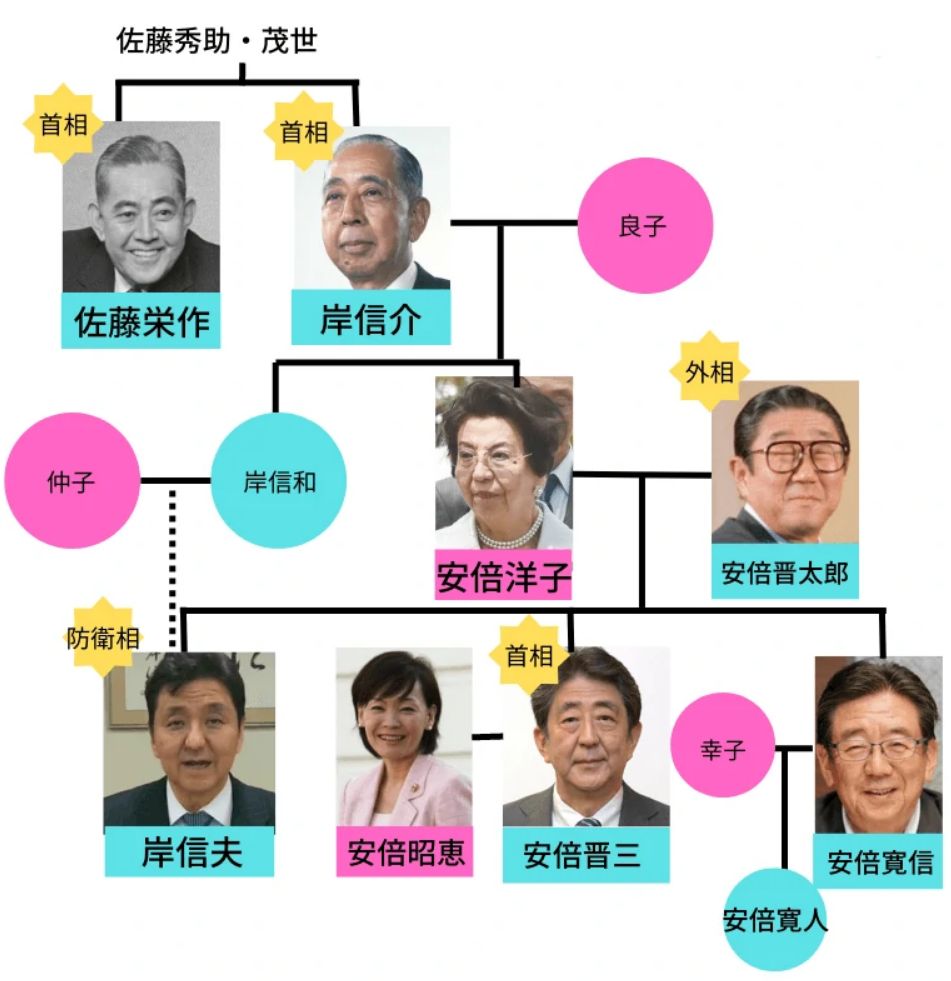

鳩山家は、国会議長や首相、大臣を輩出した名門ファミリーとして有名で、安倍(岸、佐藤)家と並んで、日本の戦後政治をリードしてきました

頭脳もみなさん優秀で、鳩山家では「東大以外は大学ではない」とされていたとか

衆院議長、首相、外相と三代つづき、四代目に生まれてきたのが、鳩山由紀夫・邦夫の兄弟

あの有名な鳩山御殿(↓)で生まれ育った、超お坊っちゃま

▲鳩山御殿 鳩山家の私邸だったが、現在は鳩山会館として一般公開中

どちらも順調に東大合格、弟の鳩山邦夫さんは東大法学部を出て政界へ

兄の鳩山由紀夫さんは東大工学部を出て、理科系の研究者(当時は助手)をしてました

私が大学に入学したころ、FORTRANは理系必須科目で、その入門授業を担当していたのが鳩山由紀夫先生

その後の奇人変人っぷりからは想像もできないほどマトモな授業で、物腰やわらかく、とても分かりやすい授業でした

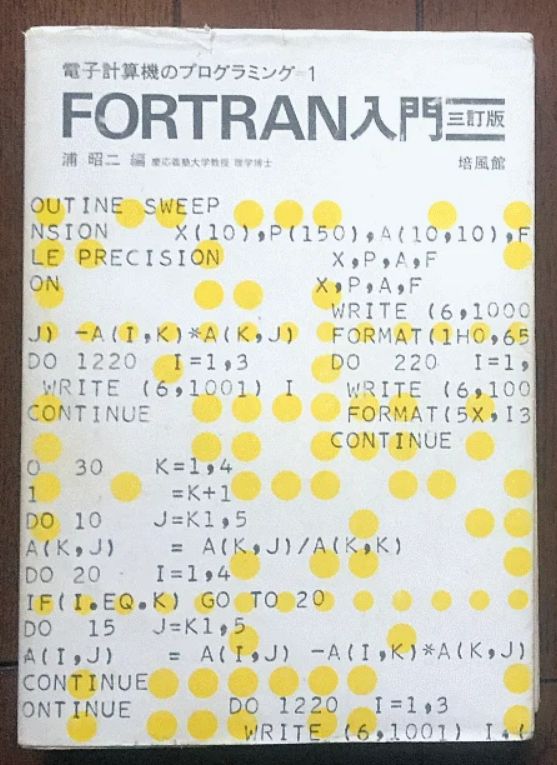

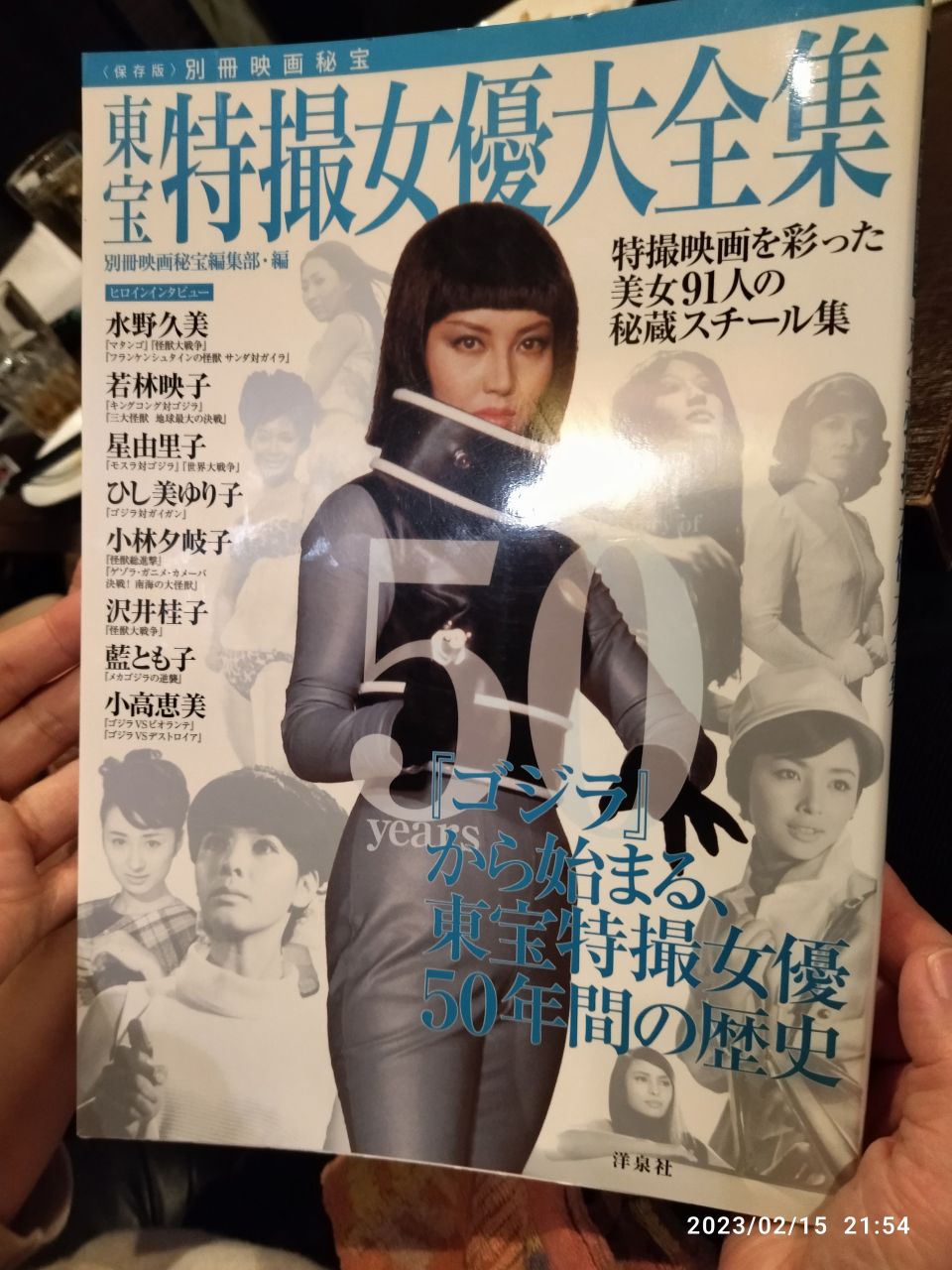

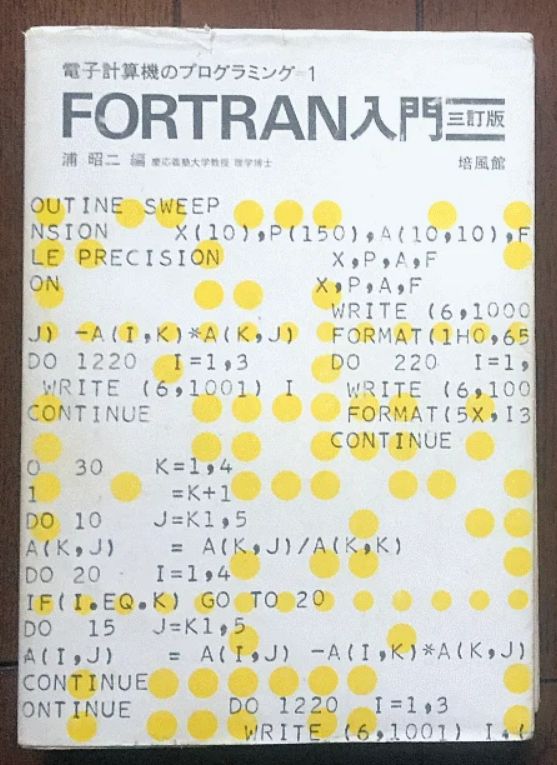

当時のFORTRAN入門書の定番がこれ(→)で、アマゾンで探したら絶版みたいでしたが、古本(94円)が出品されてたので、なつかしくなって注文しました(来週届く予定)

当時はパソコン一人一台にはホド遠く、大学の計算センターにある大型コンピュータをタイムシェアリングして使ってました

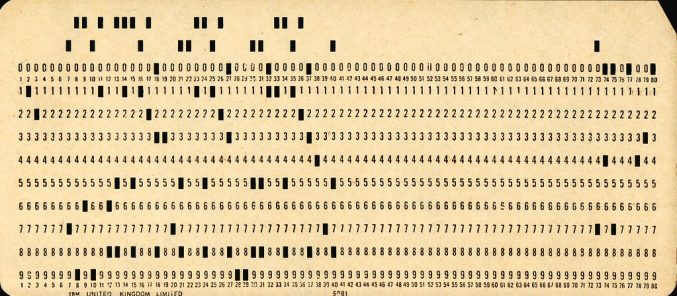

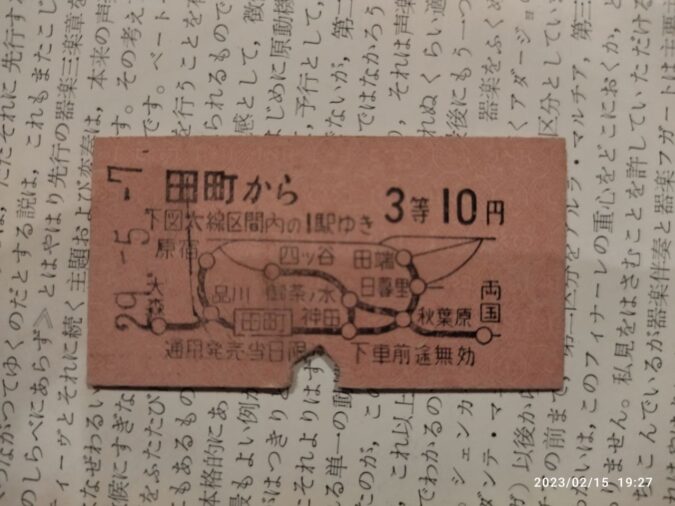

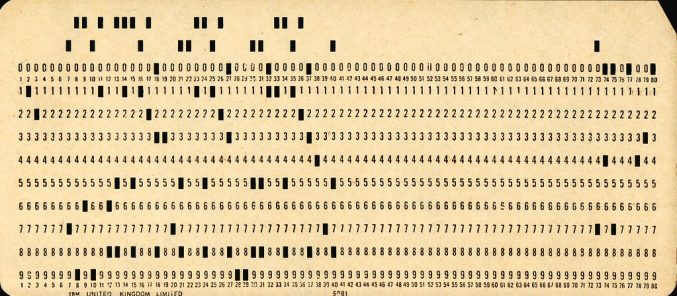

コンピュータにプログラムを入力するのも、今みたいにキーボードからではなく、事前にパンチカード(↓)に打ち込んで(数字のところに機械で穴を開けて)から読み込ませるという驚くべき仕組み

▲入力用パンチカード

縦1列が1文字なので、これ1枚でプログラム1行分

今でも競馬の投票券などのマークシートを見ると、当時の入力用パンチカードを思い出してしまいます

▲競馬の投票券

プログラム1行毎に、この仰々しいパンチカード1枚を使うので、ちょっと長いプログラムだと、このパンチカードが数百枚にもなり、けっこう重かった

FORTRANの授業で出会った鳩山由紀夫先生ですが、その後私が研究室に所属したら、同じ研究室だったのでビックリ

名門鳩山家の御曹司というのはウワサで知ってましたが、まだ理系研究者として政治家の片鱗も見せず、飲み会で「政治家にならないんですか?」などと質問すると、「弟が優秀だから」とか答えていました(弟の邦夫さんは、当時すでに国会議員)

当時の鳩山さんの上司に当たる助教授(応用数学の専門家)に

「数学は政治に使えませんか?」

と質問したら

「それは童貞の男が、

百戦錬磨の女に挑むようなもんだ!」

と言ってました

私は学部4年生&修士2年間の計3年間、鳩山由紀夫さんと一緒でした

学科で研究室対抗の野球大会があると、鳩山由紀夫さんはピッチャーで活躍してました

研究室の飲み会があると、鳩山さんが割り勘に大金を出してくれるし、都合で参加出来ないときも「これカンパね」とか言って数万円くれるので助かりました

私の卒論の発表会で、あと1分とか残り時間が少なくなると「チーン」と音を鳴らす時間係が鳩山さんだったのを覚えています(のちに総理になるなんて誰も知らず、まだ助手ですから、そんな雑用もやらされる)

私は修士を修了(大学院では卒業と呼ばない)してから理系研究者の道を進まずに経営コンサルタントになったので、FORTRANとは余り縁の無い人生を送って来ましたが、ネットのニュースでFORTRANが現役で活躍中というのを見て、超なつかしく、ウレシくなってしまいました

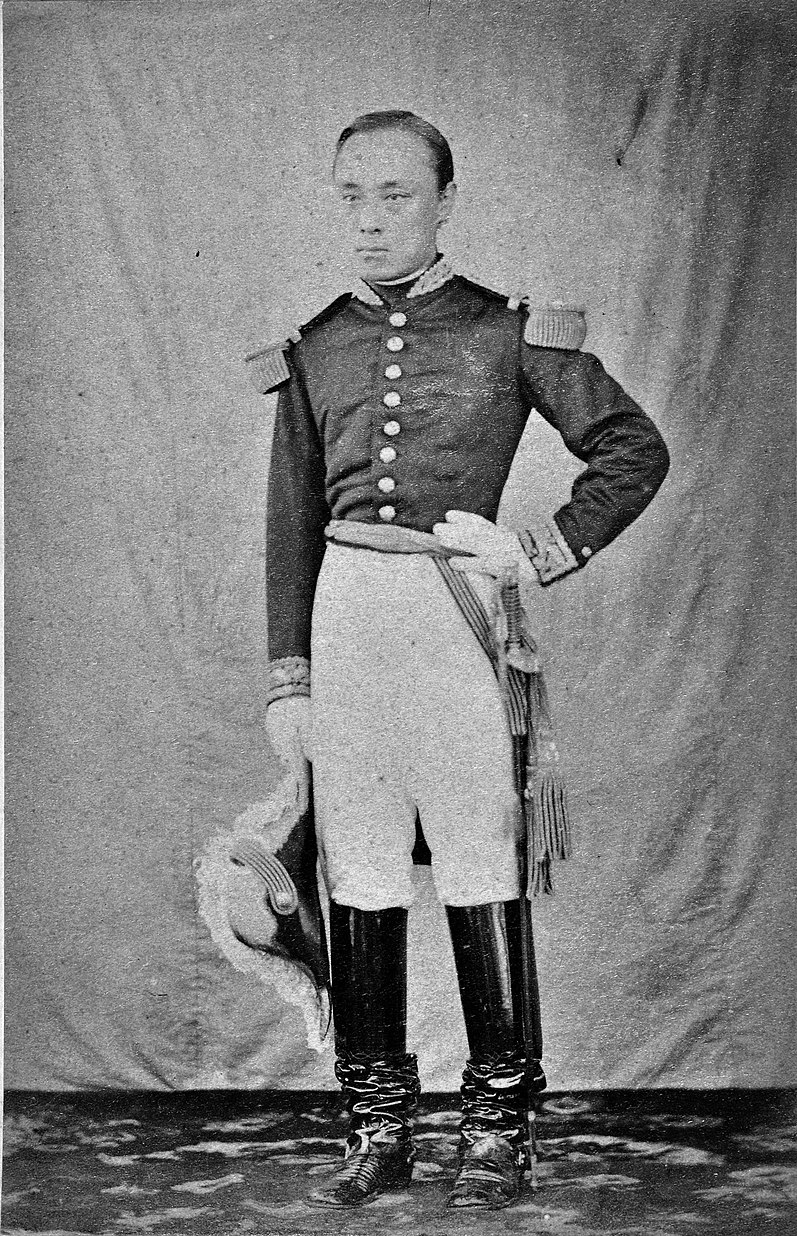

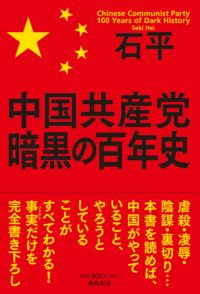

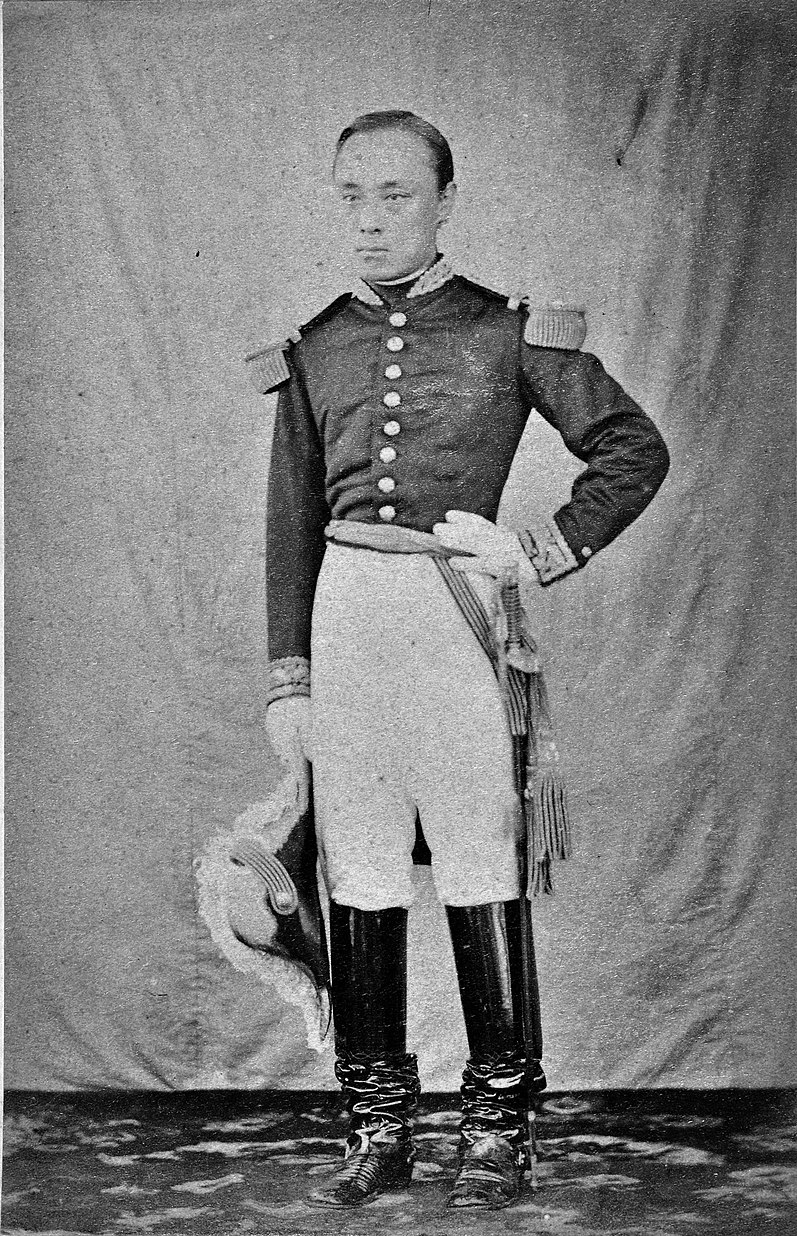

鳩山さんの政治スタンスは親韓親中で、私の思いとは正反対ですが、私には鳩山さんが最後の将軍徳川慶喜(→)に重なって見えるのです

どちらも名門に生まれ、頭脳は超優秀だが、かなりの奇人変人

戊辰戦争で徳川慶喜が敵前逃亡のような奇行に走らなければ幕軍が勝利して、徳川家主体で明治維新に相当する政治改革が行われた可能性は極めて高い

無骨な薩長は当時最強だったドイツ式軍隊を好みましたが、徳川慶喜はフランス好みだったので、日本軍はフランス式の柔和な弱い軍隊になっていたかもしれません(右の写真はフランス軍装した徳川慶喜)

ただそれだと、半世紀後の日露戦争で日本が負け、日本列島はロシア人によって占領されて、日本人は全員、極寒のシベリア奥地に強制移住させられ、餓死や虐殺で「ロシアの少数民族日本人」の人口は、現在1千万人くらい(当時の人口5000万人から激減)になっていたと思われます

ロシア(ソ連)は戦争に勝つと、敵の国民をすべて極寒のシベリア奥地に強制移住させるのが近現代史の常でしたし、餓死しても放置で、逆らったら虐殺ですから、これは大いに有り得ることです

その1千万人に激減した「ロシアの少数民族日本人」の若者は、いまウクライナの最前線に送られて、戦場で虫けらのように殺されていたかもしれません

とここまで書くと、頭脳が超優秀だった最後の将軍徳川慶喜は、日本の未来を明晰に見抜いた上であえて奇行を演じ、無骨だが強い薩長に政権を明け渡したのではないか?と思えてくるのです

そんな徳川慶喜に鳩山さんを重ねると、

「いやそれは買いかぶりだ、

あれは単なる馬鹿だ!」

という反論が山のように出るでしょうね

(^_^;)

▲鳩山ファミリー

▲鳩山兄弟 邦夫と由紀夫

邦夫の方が年上に見えるが、由紀夫が兄

▲岸(安倍、佐藤)ファミリー

1954年に考案され、広く用いられている世界初の高水準言語が「Fortran」は、考案から68年が経過した。

多種多様なプログラミング言語が存在するにもかかわらず、

「Fortran」が依然として、プログラマーに愛用されている

その理由を、カリフォルニア工科大学のMartin D. Maas氏が解説しています。

5 Reasons Why Fortran is Still Used

Fortranは古いプログラミング言語ですが、高度な計算に特化しており、物理学科やスーパーコンピューターの研究機関、政府機関などで2022年時点でも用いられることがあります。

Maas氏はFortranの歴史と強みを説明するとともに、Fortranが今後も維持されるのかについて5つの点から解説しています。

1)性能重視の文化の中で築かれたため

Fortranでは最適化が重視されていたため、コンパイラでコードを最適化できるようになっていましたが、それ故の制限が多く存在しました。この制限により、C言語などの他のプログラミング言語では可能な「遅いコードを自由に書くこと」といったことが、Fortranでは困難です。高性能ではあるものの融通の利かないFortranと、自由度が高いC言語という図式が長らく成り立っていたため、用途に応じてFortranは長らく求められてきたというわけ。しかし、理論と実践によりコンパイラが改善されてきたことで、近年ではFortran以外の言語でもコードの最適化などの生産性を向上させる機能が実装されるようになっています。

2)科学的な情報処理ではC言語やC++よりも使いやすい

Fortranと競合した「速い」言語はほとんどC言語やC++でした。C言語やC++は汎用(はんよう)的なプログラミングを行う際には非常に便利だとされている一方で、多次元配列や複素数を扱うような科学的な計算を行うのに不向きとされています。しかし、Fortranはほぼ初期からこれらの計算やいくつかの特殊関数をサポートしてきました。その後、C言語やC++も複素数に標準対応したり、C++23では多次元配列が一部標準対応したりと開発が進められていますが、Fortranにはいまだに追いついていないのが現状だそうです。

3)コードの長寿命化と後方互換性

科学技術での計算において、寿命が長く、何十年ものあいだ変わることなく動作確認が可能なコードはとても望ましいこととされています。Fortranは後方互換性を厳格にすることで、長期的なコードの寿命を保証しているため、多くのプログラマーに愛されているというわけ。

4)共配列による分散メモリ並列処理

Fortran 2008では、分散メモリシステム上の並列処理を言語の一部として追加する、「共配列」とよばれる機能が導入されました。最新版のFortranでは、既存のシングルスレッドまたはマルチスレッドのコードを分散メモリ並列コードに変換することが容易になっており、これらもFortranの強みのひとつとなっています。

5)Fortranは今も進化している

Fortranは考案から約70年が経過しているにもかかわらず、今でも活発に開発されています。また、Fortran標準委員会が定期的に言語の改訂を行っています。

しかし、Fortranには構築システムや最新のツール、活発なオープンソースのコミュニティー、標準ライブラリが不足しているとされており、Fortranをインターネット時代に適応させるためには、十分な数のFortran開発者がオープンソースの文化を採用する必要があるとされています。そのため、Maas氏は「今もFortranが使われ続けているのには正当な理由があります」と述べる一方で、「Fortranが使われ続けている理由の一部や全部が他の言語によって取って代わられる可能性があります」と指摘しています。

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト