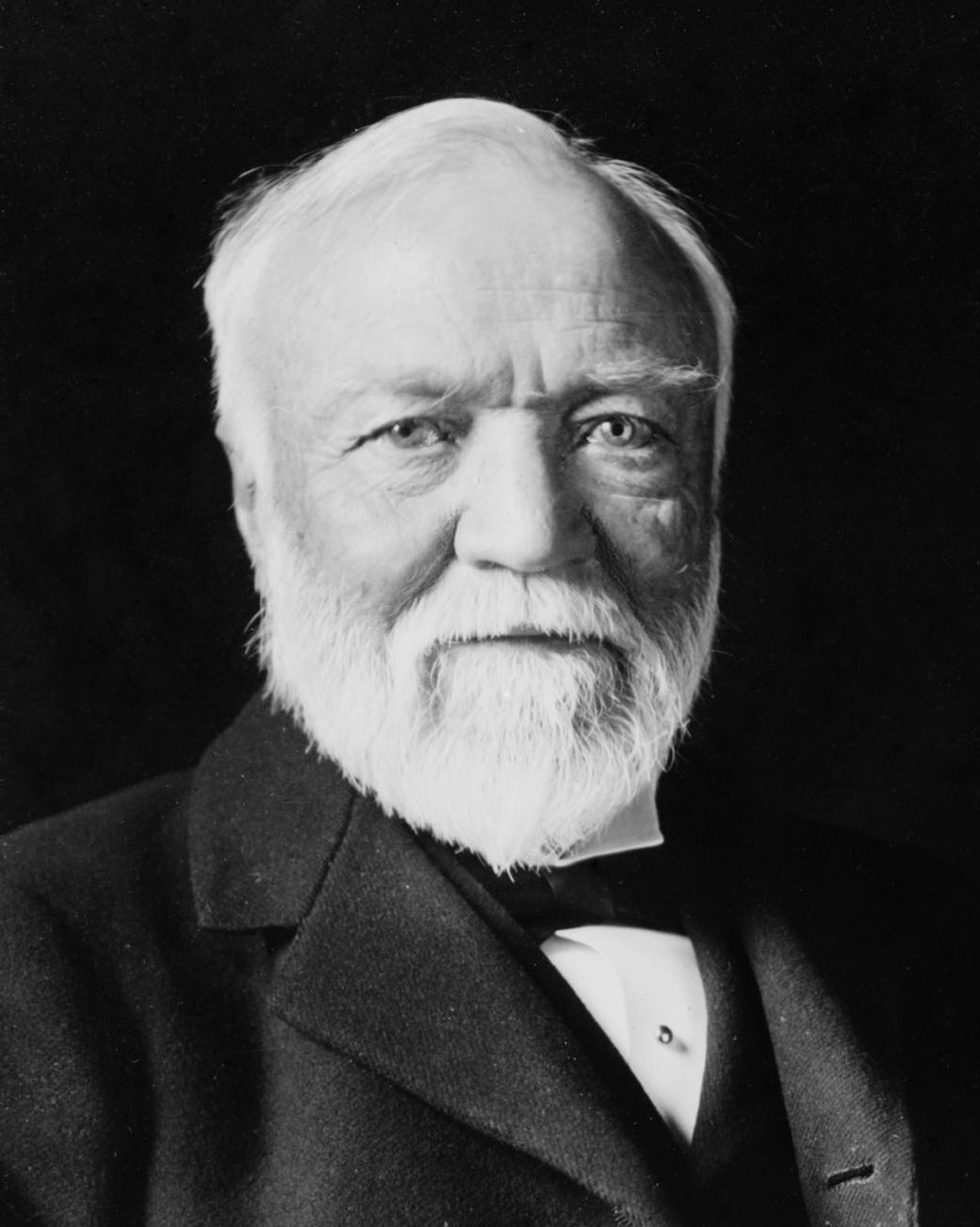

▲我々27回生の卒業30周年同窓会(2005年)の太郎先生

87歳にしてこの背筋まっすぐの凛とした姿勢は、帝国海軍仕込み?

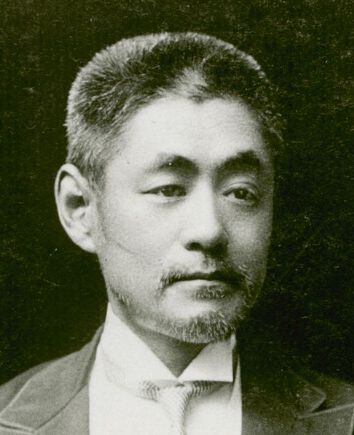

▲これは1年A組クラス会(2006年)にご出席の有賀先生

今日、昼寝をしていたら、夢の中に石川太郎先生が登場しました

最近はほぼ毎日昼寝をし、昼寝も夜寝も同じくらいの長さ

どちらも4時間くらいになってます

長時間続けて眠れないのは、年のせいでしょうかねー(トイレも近いし)

睡眠不足は重大な悪質ストレス要因で、

悪質ストレスは、免疫系を破壊して、ガン細胞の暴走を促す!

と私は信じているので、睡眠はタップリとるようにしています

具体的には、よほど重大な用事が無い限り

眠気を催したら、ためらうことなく、スグ横になる

自然に目覚めるまで、ひたすら眠る(約4時間)

という、昼夜2サイクル(合計8時間)の睡眠パターン

現役世代には無理な、リタイア世代だけに許された、ゼイタクなライフスタイルかもしれませんね

スペインには、シエスタという昼寝の習慣があるそうですが、我が日本も見習ったらどうかなぁ

いま太郎先生にお会いしたら

「70前の若造が、たるんどる!」

とか怒られるかな?

* * * * * * *

夢の細かい内容はスグに忘れたのですが、太郎先生のことを思い出しながら、以下に少し書いてみることにします

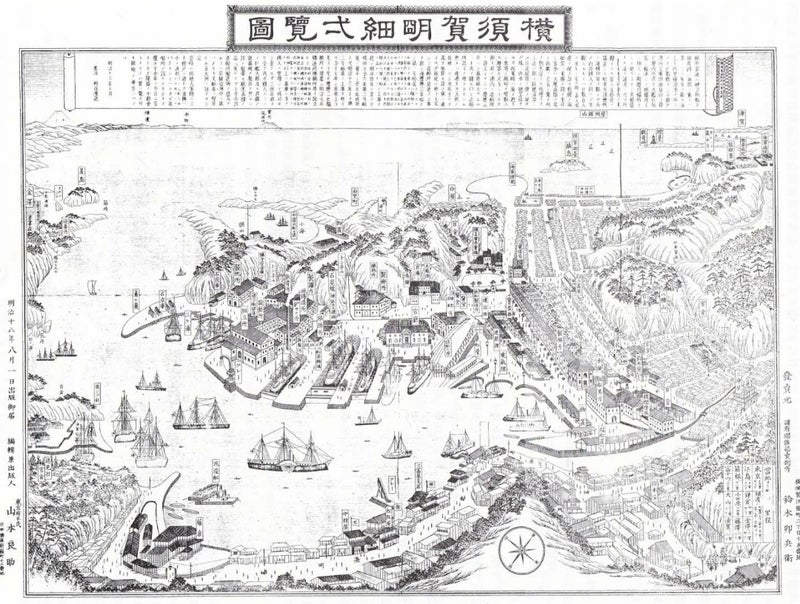

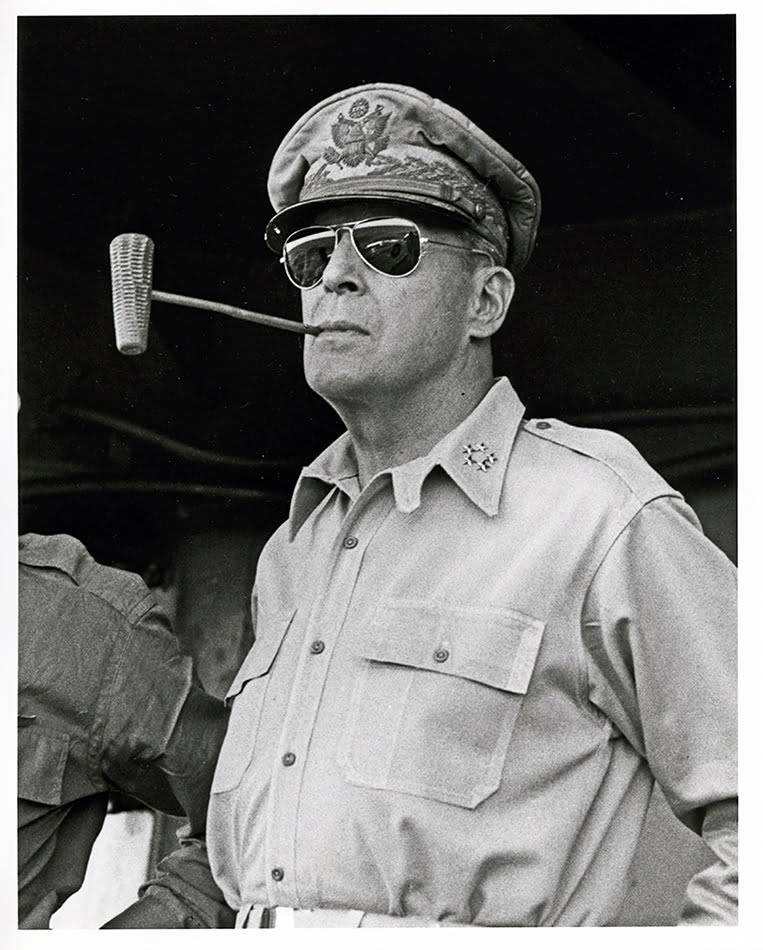

新宿高校時代に太郎先生の生物の授業を受けた方はご存じのことですが、太郎先生は海軍将校となって第二次大戦に従軍されています

(この辺の記憶が、先週の「横須賀・軍艦クルーズ」とつながって、夢になったのかもしれませんね)

太郎先生は新宿高校での生物の授業中に、この戦争体験を「雑談」として語り、時として授業時間の大半が「雑談」になることも多々ありました

その体験談が非常に面白い(興味深い)ものだったので、新宿高校卒業生の間では

新宿高校最大の名物教師

として語り継がれています

我々新宿高校卒業生にとって「太郎」と言えば、麻生太郎、山本太郎、河野太郎などではなく、石川太郎先生しかいないのです

あの名物授業を録音しておいて、いま聴きたかったなぁ

いま考えてみますと、太郎先生は年齢的に、1943年(昭和18年)の「学徒出陣」で戦場に向かう運命になったのではないか?と推察します

それまで男子大学生は兵役法により、26歳まで徴兵を猶予されていましたが、敗色濃い戦時体制下ではこの猶予が撤廃され、20歳以上の文系学生が徴兵の対象となりました

そこでひとつ疑問が生じます

なぜ理系(生物学)の太郎先生が、学徒出陣することになったのか?

実は理系でも一部の学科では学徒出陣の対象となった、という情報もあります

確かに同じ理系でも、機械や電気みたいな工学系ならともかく、生物みたいな理学系は、戦争遂行や兵器製造との関係が薄そうです

当時、生物兵器や化学兵器の研究もしていたはずだけど、それはたぶん医学系や薬学系、応用化学系が担うはず

この辺の詳しい事情、もしご存じの方がいたら教えてください

▲出陣学徒壮行会 1943年(昭和18年) 元は白黒だがAIでカラー化

太郎先生は戦争から生還して、31年9か月間(昭和21年8月~昭和53年3月)、生物の先生として新宿高校で教鞭を執られました

我々27回生は、その最後に近い3年間、太郎先生に接する機会があった訳です

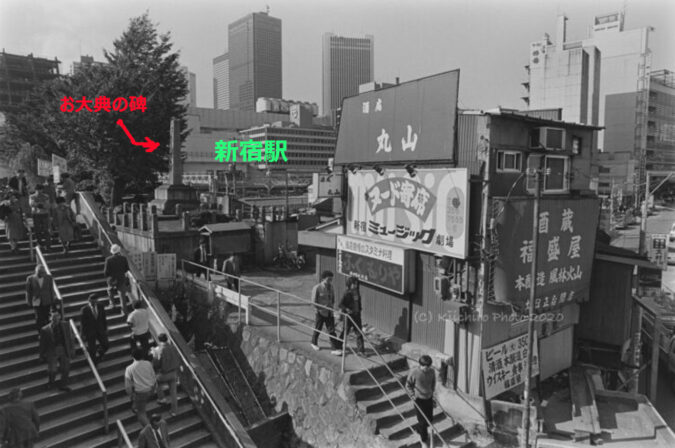

下の写真は、我々が入学するずっと前、太郎先生が新宿高校へ赴任した直後の撮影ではないかと思われます

まだ若々しい太郎先生(おそらく30歳代前半くらい)が写っています

周囲の理科の先生たちの、いかにも学者っぽい、ややひ弱な感じに対して、太郎先生の堂々たる面構えや雰囲気は、「さすが元帝国軍人!」と言いたくなります(私だけの感想かな?)

我が敬愛する物理の有賀先生は、やや不敵な笑みを浮かべているようにも見えます

有賀先生は、私の新宿高校1年の時のクラス担任で、有賀先生の授業が面白くて私は物理がダイスキになり、そのまま人生の途中まで理系人生を突っ走りました

「コレ、大事ですからね、コレ!」、思い出します

そのうち太郎先生に続き、「有賀健治先生の研究」も書きたいなぁ (^_^;)

* * * * * * *

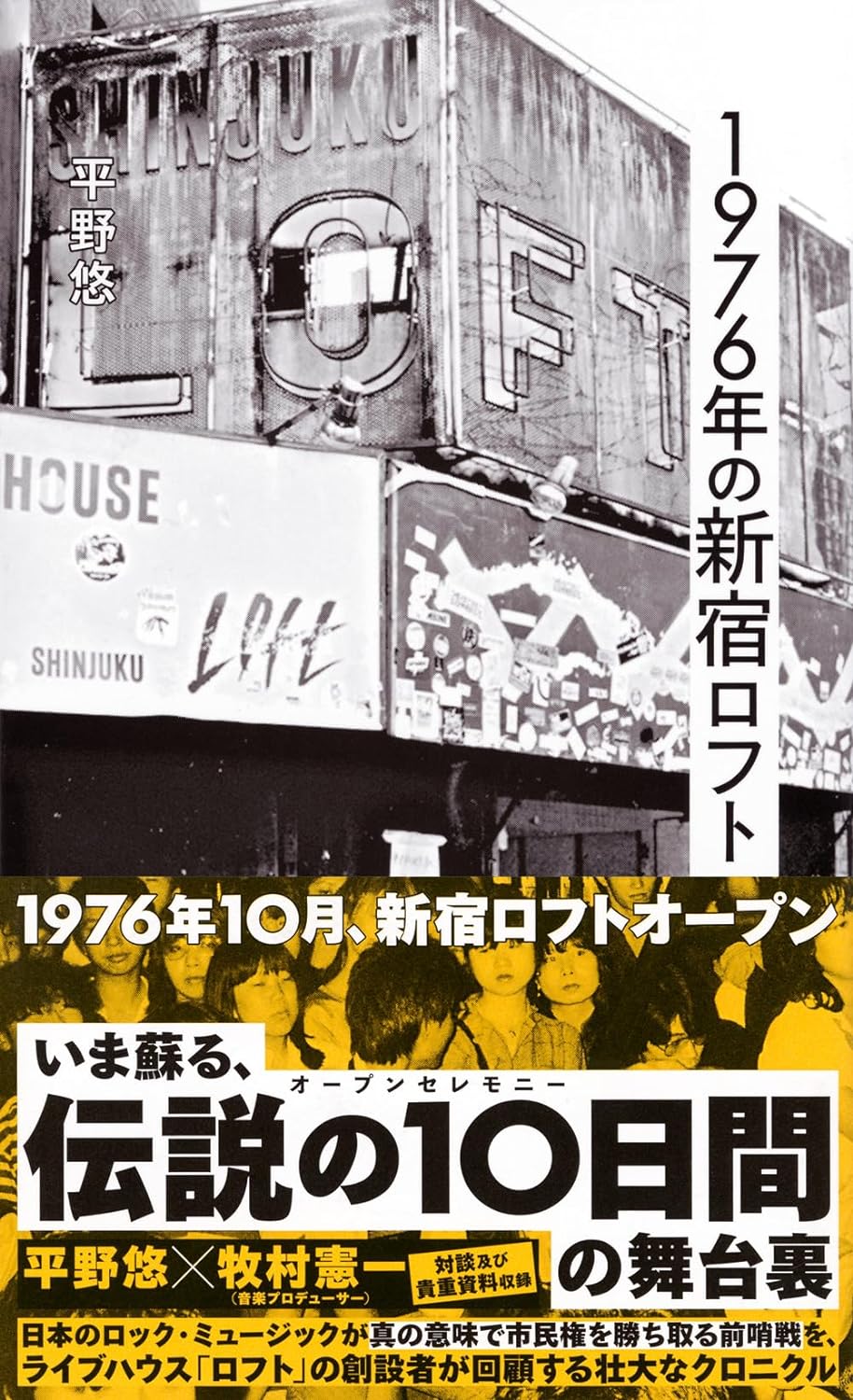

さて、当ブログの2013年8月8日に「古稀記念文集」という記事があります

これには、新宿高校12回生(我々よりも15年上)が古稀記念文集を発行したときの経緯などが書かれています

その中で12回生の同期会(2012年ころ)に来賓として出席なさった石川太郎先生のことが書かれています

石川先生は95歳、中野先生が92歳と、御高齢になられたことでもあり、それぞれお体にご不自由を感ずる日々を過ごされておられるそうです。

石川先生は視力が弱くなって、相手の顔が丸く霞んでいる程度にしか見えなくなっておられる由。

また中野先生におかれては、歩行に困難を覚える外、発声もままならなくなられているので、スピーチは控えたいとのご意向でした。

斯様に、ご不自由なお体を押してまでも、先生方のご参加が得られるのも、この七夕会が文集発刊に象徴されるような絆を保ち続けているからではないで しょうか?

スピーチの中で石川先生は、

「・・・人生振り返ってみると孤独だった。

軍隊でも孤独だった。

そして今外山中学の同窓会で生き残っているのは、自分を含めて たった4人。

孤独だねー」

と言われながらも、若い奥さまの温かな早めのお迎えを受けて(森さん・功刀さん談)4時頃お帰りになられました。

この「外山中学」とは、どこの学校?

旧制府立四中(都立戸山高校)を「戸山中学」と呼んで、それが誤植されたのか?

スピーチの中で3回も「孤独」という言葉を発した95歳の太郎先生

親しい人たちが次々に鬼籍に入る寂しさか?

勝手な想像ですが、戦場で戦友など多くの親しい人たちの死ぬ場面に遭遇し、それが太郎先生の人生観や孤独感に何らかの影響を及ぼしたのか?

あの授業中の饒舌だった太郎先生の、心の奥底が少しうかがえるような気がします

最後の「若い奥さま」というところに救いが感じられる

当ブログの2015年5月11日の記事「訃報 石川太郎先生」によると、3年間ほど自宅療養をされた後、2015年2月17日、奥様に看取られて、安らかに息を引き取られたとあります(享年97)

▲上記同期会(2012年ころ)の記念写真

▲少しボケてますが、中心部を拡大

左が多分、石川太郎先生(95) 一人おいて中野先生(92)

2012年の時点で太郎先生は95歳、すると生年は1917年ころで、1943年の学徒出陣の時に26歳くらいですから、まさに学徒出陣の対象者に該当します

もしかすると学徒出陣ではなく、徴兵猶予が切れた26歳でスグに戦地へ送られたのかもしれません

この「26歳で戦場へ」という仮説が正しいとすると、太郎先生の戦場体験は1943~1945の、長くても2年間程度だったはず

そこからあれだけの「雑談」が生み出された訳で、この2年間ほどの戦場体験の重みが感じられます

* * * * * * *

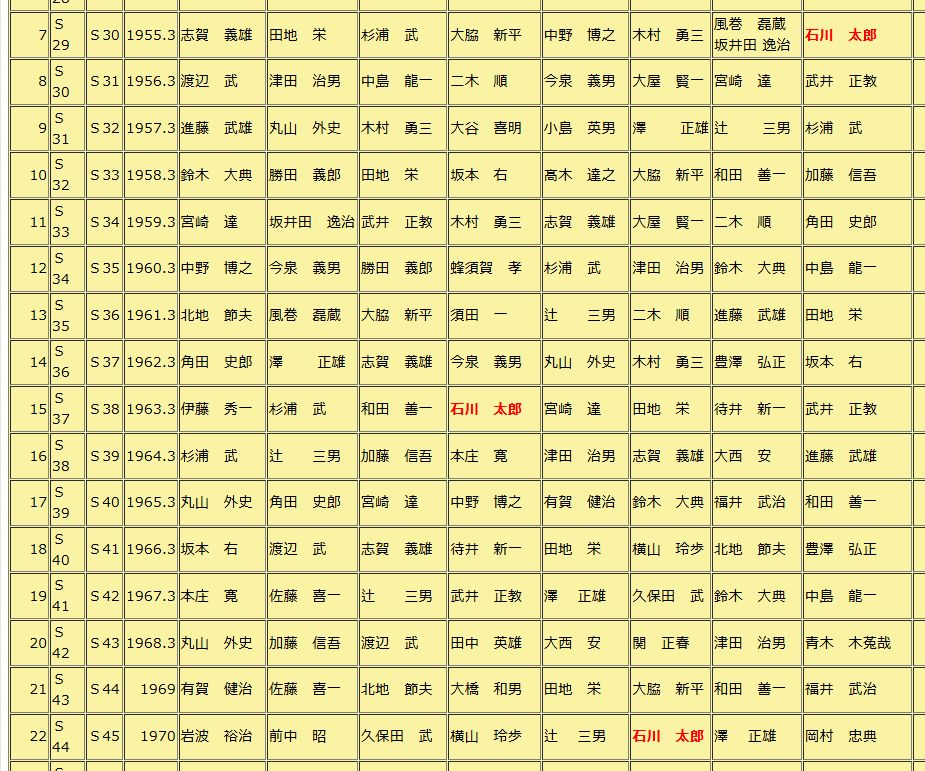

ここに、「新宿高校歴代クラス担任一覧」という資料があります

これによると、太郎先生がクラス担任を引き受けたのは3回だけということが分かります

この資料は卒業時(3年生)のクラスなので、これとは別に入学時(1年生)のクラスがあります

いずれにしても、太郎先生の31年余の新宿高校在任期間を考えると、クラス担任の回数が少ないのかな?とも思いますが、上の先生のスピーチにある「孤独」と何やらつながってくるような気もいたします

また、我々が入学する前に全学連など反体制学生運動の影響を受けて、我々より少し上の世代(坂本龍一とか)が大暴れしました

新宿高校の校内もかなり荒れたのですが、それと太郎先生の「孤独」には何か関係がないかな?、などと勝手に想像してみたりもします

何しろ、国のために若者たちが命を捧げた時代、それからわずか20年ちょっとで、若者たちが国をぶっ壊そうと暴れていた時代

その二つを、目の前の出来事として、肉眼で見た太郎先生

今から思えば、どっちもスゴい時代だったと思います

▲国会を取り囲んだデモ隊(1960年)

右奥に出来たばかりの東京タワー(1958年完成)

* * * * * * *

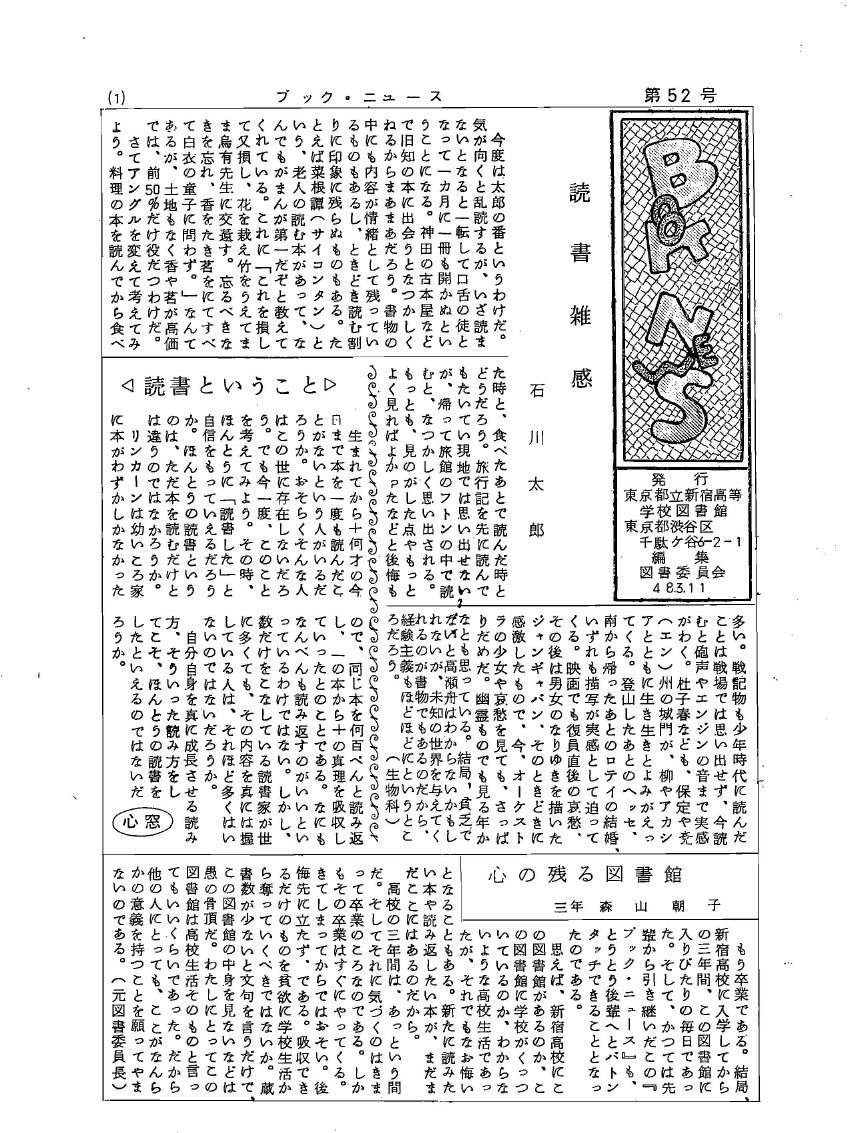

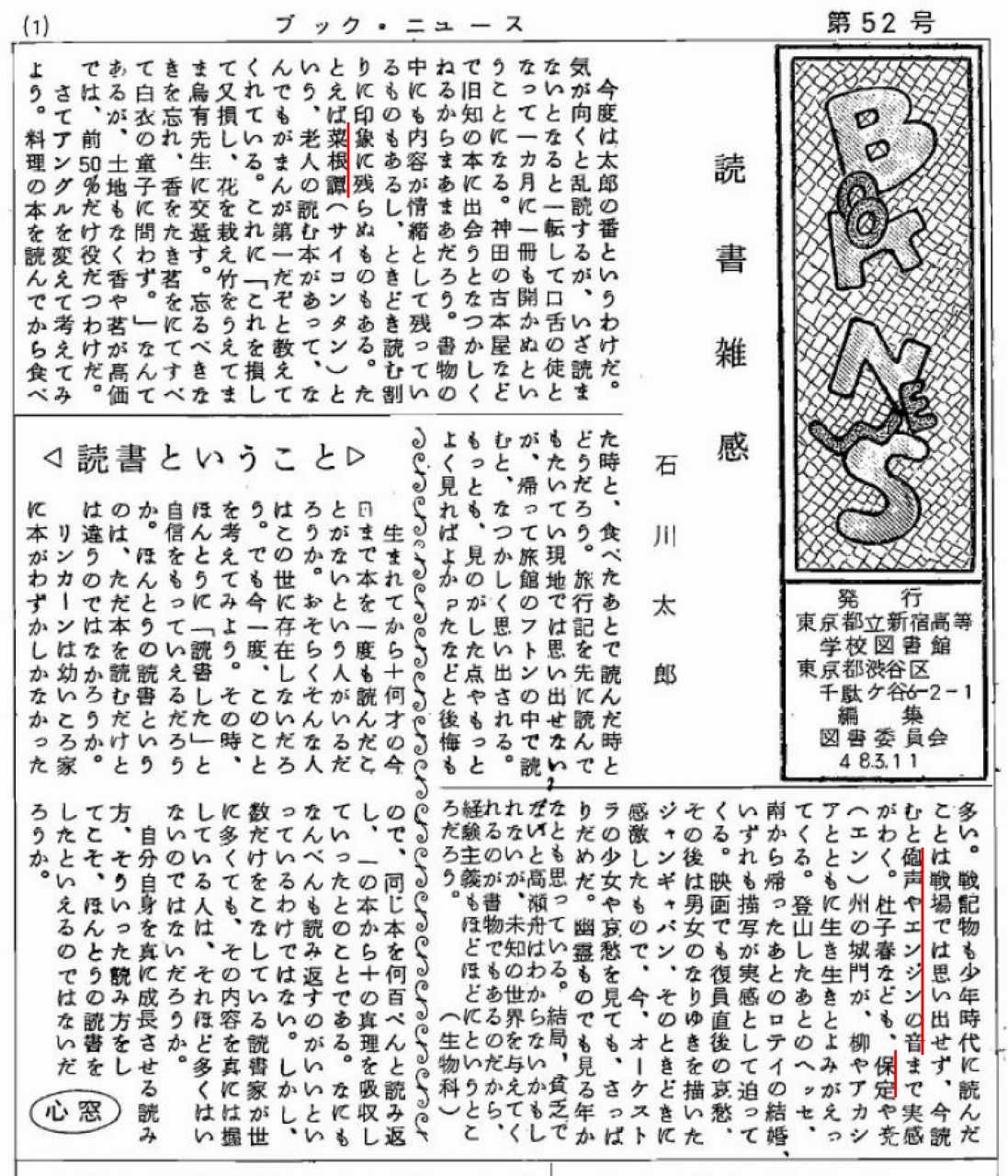

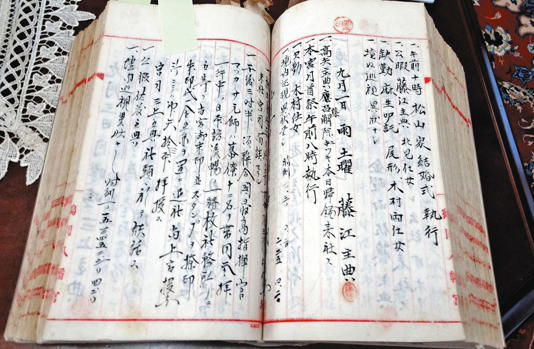

当ブログ1973年3月11日の記事に「石川太郎先生 読書雑感」という記事があります

我々27回生が新宿高校2年のころ、太郎先生56歳くらいの文章です

菜根譚を「老人の読む本」と断定しているところが、いかにも太郎先生

「砲声やエンジンの音まで実感がわく」というところに、生の戦場体験を感じます

保定(パオティン)は、北京の近くの街ですから、海軍将校も軍艦に乗るばかりでなく、陸地のかなり奥深くでも戦ったのですね

▼拡大図

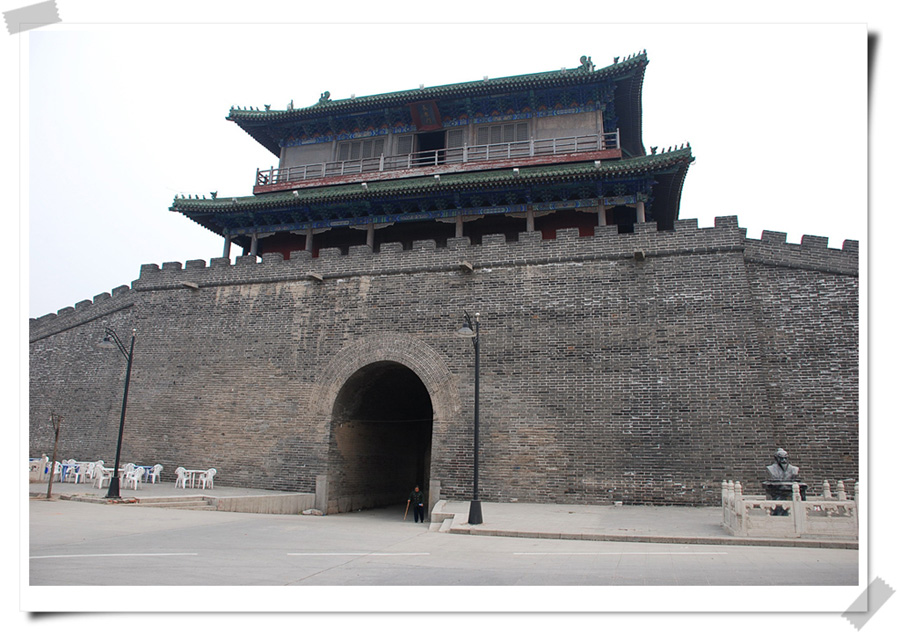

▲「保定城」でググったら、上のような城門の写真がありました

太郎先生は80年前の戦争中に、この城門を見たのでしょうか?

私の乏しい記憶や当ブログの過去記事からいろいろ書いてみました

記事中の私の記憶違いや誤解のご指摘、あるいは太郎先生に関する追加の情報やエピソードなど、hp@mkosugi.com までご提供いただけるとウレシイです

(^_^;)~♪

健児の歌

黎明の雲を破り さしいづる日のごと

明けし生気充てり 我等六中健児

いざ燃えよ朝日のごと 母校の光世にあらはせ

興国の鐘は響けり 興国の旗あがれり

湧き出る若き力 揺るがぬ意思もて

奮闘と努力やまず 我等六中健児

いざ進め撓まず往け 校旗を四方に輝かせよ

興国の鐘は響けり 興国の旗あがれり

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト