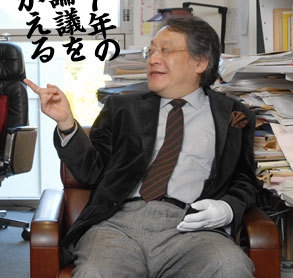

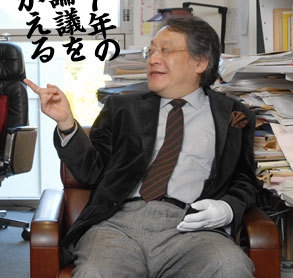

憲法学者・小林節さん

新宿高校1966年度卒

ぐるっと首都圏・母校をたずねる:東京都立新宿高校/7

苦悩の日々が「強さ」導く 小林節さん /東京 – 毎日新聞

昨年6月の衆院憲法審査会で安保法案を「違憲」と断じ、10日投開票された参院選では「国民怒りの声」代表として各地を駆け回った憲法学者で慶応大名誉教授の小林節さん(67)=1966年度卒。

舌鋒(ぜっぽう)鋭い論客という現在の姿からは想像が難しいが、高校時代は「コンプレックスだらけで、現実から逃げ回っていた」という。悩み抜いた青春の日々を語ってもらった。

出身の新宿区立淀橋中は、成績の良い生徒を都立戸山高か新宿高に振り分けていて、新宿高には受動的に入りました。

予習・復習の習慣を身につけてなかったから、授業についていけない。

それと、自分には生まれつき左手に指がない障害があって、それが「みにくいアヒルの子」のように思えて。

思春期でしょ。女性を意識するから、姿に欠点があることは当時の自分にとって致命傷でした。

1年の夏に館山の臨海教室に参加しましたが、僕は泳げないから、遠泳に参加せず浜辺でずっと見ていた。

家に帰ったら顔にシミがたくさんできて、すごみのある顔になっていた。

シミは今も取れずそのままです。それが臨海教室の思い出です。

2年あたりから、授業は好きな英語と政治経済だけ出て、あとはクラスメートに代返を頼んでいました。新宿御苑に壁の穴から侵入して過ごしたり、新聞部の部室で、全国の高校から送られる学校新聞を読んで過ごしたり。

一応出席していることになっているから卒業はできたけれど、3年の成績は学年430人中402番。担任から「大学に行くだけが人生じゃない」と言われました。

高校時代は逃げ回っていた日々。一方で「きちんと生きなくちゃ」という悩みを熟成した期間でもありました。生きているのがいやだけど、死ぬ勇気もない。死ぬ勇気がないなら生きていくしかねえな、と。

何より自分を産んで育ててくれた母親に悪い。母が、私という障害児を産んでしまったために、親戚から「うちの面汚し」と言われていたのを知っていたので。

卒業後は浪人する羽目になって、そこから反転攻勢しました。子どもの頃の目標である弁護士になろうと思いました。

小学校の同級生の父親に苦学して弁護士になった人がいて、その人に「小林君、負けてる人を助けるのが弁護士なんだ」と言われ、なりたいと思ったんです。慶応大に入学した後はひたすら勉強し、大学は首席で卒業しました。

憲法学者は、差別された人や迫害された人に光をあてる職業です。被差別事件に関わっても、誰も僕のことを警戒しない。

一見すると障害者だから仲間と認めてもらえるし、外見の問題だけでなく、高校時代に心の修羅場をくぐっているからだと思います。

昨年6月、衆院憲法審査会で安保関連法案に「違憲」を突きつけた翌日の夕方、記者から「学生団体のSEALDs(シールズ)が機動隊に植え込みに追い込まれている」と言われ、許せないと思って国会前に行き、街頭演説をしました。

憲法で認められた表現の自由で、誰にも迷惑をかけてない。子どもたちに「いいんだよ、これはやっていいんだ」と見せたかった。

今の自分は孤立を恐れない、非常に自立した人間だと思います。それは、逃げ回っていた高校時代、自分という条件から逃げ切れないことを発見したからです。

代返してくれた仲間と、代返を見逃してくれた教師。そんな新宿高のおおらかで雑な雰囲気。その校風が、今の「強い自分」の原点に導いてくれたような気がします。

高校3年間は、本当に深いところでの哲学的決断をするための、迷っている時間をくれた場所です。

臨海教室で大遠泳 連帯感と達成感経験

小林さんが思い出を語った臨海教室は、初代校長が掲げた「学校、家庭、同窓生、生徒が一体となった大家族主義」という理念を具体化する行事として1922年から始まった、同校を代表する伝統行事だ。

当初は希望者のみが参加したが、57年からは全員参加となり、1年生が夏休み期間中に3泊4日で、千葉県館山市にある同校の館山寮で過ごす形式になった。

期間中は携帯電話使用禁止。各部屋にはテレビも冷房もない寮での集団生活で、生徒は心身ともに鍛えられる。

メインイベントは3日目の「大遠泳」だ。

寮の前の浜をスタートして約1キロ離れた大賀海岸まで平泳ぎで完泳を目指す。

生徒は泳力別に事前練習をし、水泳部の卒業生もボランティアで参加する。

手厚い指導と協力体制により、これまで無事故。最近10年は約9割の高い完泳率を誇る。

水泳部OBとして約30年にわたり指導にあたってきた鈴木仁志さん(48)=85年度卒=は、臨海教室で味わった仲間との連帯感と遠泳の達成感を後輩にも経験してほしいと思い、参加を続ける。

鈴木さんは「泳ぎの不安な生徒もいる中、皆で無事ゴールした時の喜びは他ではできない経験」と魅力を語り、「今後も伝統を受け継いでほしい」と話す。

新宿高の「大家族主義」は、臨海教室として今も引き継がれている。

こんにちは。山崎潤です。皆様。

こんにちは。山崎潤です。皆様。

平成28年7月7日(木)午後、新宿高校3階視聴覚室において、竹内徹さん(

平成28年7月7日(木)午後、新宿高校3階視聴覚室において、竹内徹さん(

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト