中年女(製薬会社を経営)との逆玉に乗った若い夫(薬学専門家)が、彼女のすさまじい支配欲にウンザリして若い女と不倫を始める

こんな女房なら誰だって不倫するだろなぁ、という感じで若い夫に感情移入

やがて若い夫が遺産を狙って中年女を毒殺するという、刑事コロンボのような展開だが、場所はロスではなくスペイン

しかもモルグ(遺体安置所)から中年女の遺体が消えるという異常な事件が発生

ミステリーとして非常によく出来ているし、ホラー的な要素もあって、グイグイ引き込まれます

ソニー映画が制作してるせいか、映画の中にやたらとソニー製品が登場するのが笑える

(^_^;)

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

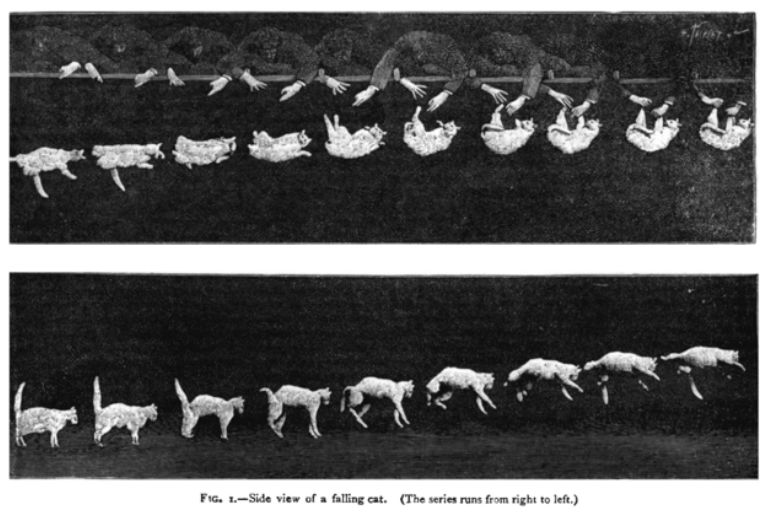

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト