凶悪犯マイケル・テイラー(右)と息子のピーター・テイラー

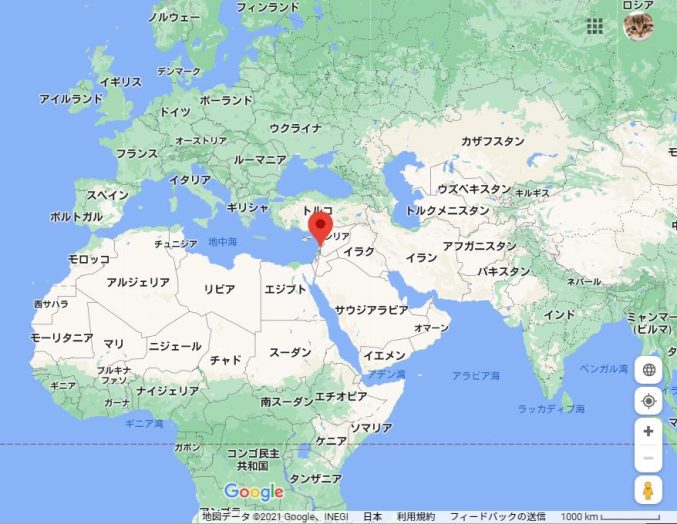

日産自動車前会長のカルロス・ゴーン(66、→)(会社法違反などで起訴)が保釈中にレバノンに逃亡した事件。

東京地検特捜部は3/2、主犯ゴーンの逃亡を手助けした米国籍の親子2人の凶悪犯について、米国側から身柄の引き渡しを受け、犯人隠避容疑で逮捕した。

凶悪犯2人は、米ボストンから3/2夕に日本に着く航空機で移送され、その後東京小菅の東京拘置所に移される見通しで、東京地検特捜部は逃亡劇の解明を図る。

凶悪犯2人は、米陸軍特殊部隊「グリーンベレー」元隊員・マイケル・テイラー(60)と息子のピーター・テイラー(28)の両容疑者。

凶悪犯2人は2019年12月29日、米国籍の凶悪犯ジョージ・ザイェク(61)とともに、主犯ゴーンが関西空港からプライベートジェット(PJ)で日本から逃亡(不法出国)するのを手助けした。

これまでの東京地検の発表や、米当局が連邦裁判所に提出した資料によると、凶悪犯ピーター・テイラーは2019年7~12月上旬に少なくとも3回来日。

主犯ゴーンの弁護人だった弁護士弘中惇一郎(→)の事務所などで主犯ゴーンと面会したほか、2019年12月28日にも来日し、都内のホテルで主犯ゴーンと会っていた。

凶悪犯マイケル、ザイェクは翌29日にプライベートジェットで来日した。

主犯ゴーンを東京から大阪まで護衛しながら案内するなどし、主犯ゴーンが隠れた箱をプライベートジェットに積み込み、自分たちも同乗して経由地のトルコへ向かったとみられる。

主犯ゴーンは12/31、レバノン(↓)に逃亡入国した。

東京地検特捜部は2020年1月30日、主犯ゴーンについて入管難民法違反(不法出国)容疑で、テイラー親子ら3容疑者についても犯人隠避と同法違反(不法出国)ほう助の両容疑で、逮捕状を取得した。

凶悪犯親子は主犯ゴーンの逃亡を手助けした後、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイから米国に帰国。

2020年5月、米当局が日米犯罪人引き渡し条約に基づいて逮捕した。

日本側からの犯人の身柄引き渡し請求を受け、マサチューセッツ州のアメリカ連邦裁判所は2020年9、引き渡しは可能と判断し、米国務省も10月に引き渡しを承認。

凶悪犯2人の弁護側は、アメリカ連邦地裁に移送の差し止めを申し立てたが、今年1月に地裁が申し立てを棄却し、控訴裁、最高裁も地裁の決定を支持した。

一方、凶悪犯ザイェクの行方は分かっておらず、東京地検特捜部は情報収集を続けている。

ゴーンが楽器ケースに入って逃げたため

「ゴーンは入っていません」シール(→)を

楽器ケースに貼るのが流行した (^_^;)

▼ゴーンが入って逃げた楽器ケース

▼2020年8月のレバノン大爆発

この大爆発の被害は、レバノン市街にあるゴーンの豪邸にも及び

驚いたゴーンは「日本が攻めて来た!」と大いにうろたえ

アタフタ右往左往して醜態をさらしました

見かけによらず、肝っ玉の小さい男のようですね (^_^;)

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト