山手線で一番新しい駅、高輪ゲートウェイ駅がもうすぐ開業します。

では一番古い駅はどこでしょうか?

新橋駅とか東京駅かと思いきや、これが違った。

1番古いのはなんと品川駅、1872年(明治5年)5月7日。あと2年で開業150年。

一番古い駅と新しい駅が、お隣になる訳です。

ついで上野駅、1883年(明治16年)7月28日。

3番目がふたつあって新宿駅と渋谷駅、1885年3月1日。

4番目が目黒駅と目白駅で1885年3月16日、(目黒と目白が同日開業ってのもおもしろい)。

5番目が秋葉原駅で1890年(明治23年)11月1日。

新橋駅の開業は1909年(明治42年)12月16日で田町、浜松町と同時で現在の山手線29駅の中では12番目。

おや、日本最初の鉄道は、新橋横浜間ではなかったっけ?

と思って、調べてみると、もちろん最初の鉄道は1872年10月14日(明治5年9月12日)(この頃は暦がグレゴリオ暦ではなかったので、現在の西暦に直すとこうなるそうだ)に走ったのだが、そのときは汐留駅から走ったという。これが初代新橋駅だそう。

しかし品川駅と横浜駅(現在の桜木町駅)が1872年6月(明治5年5月)から仮営業で始まっていた。

「汽笛一声、新橋を~♪」より4か月前です。

それで鉄道駅としては、品川駅と横浜駅(現在の桜木町駅)が、日本で一番古いということになる。

品川駅が開業した1872年(明治5年)は、上野の山で官軍と幕軍(彰義隊)が戦ってからわずか4年後です。

上野駅はまだありませんし、1909年開業の山手線も、まだありません。

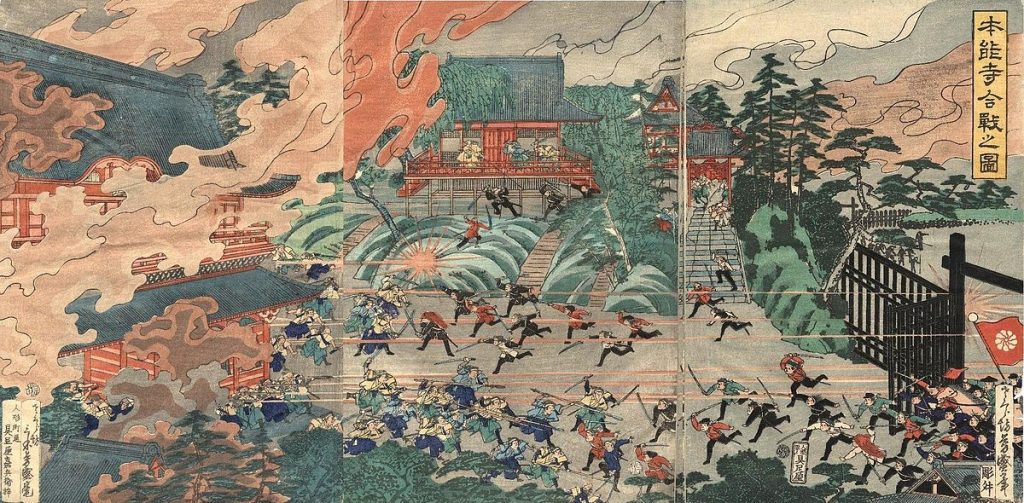

▲なぜか「本能寺合戦の図」となっているが、上野寛永寺の戦闘です

▲戦闘で焼け野原。現在の東京国立博物館前の広場のあたりかな

戦闘直後は、この辺にも死体がごろごろしていたらしいです

▲今はこんな感じ

その後起点駅がいろいろ移転して、現在の新橋駅の開業は1909年。

新橋駅はその昔は、烏森(からすもり)駅という名前だった。今もあのあたり、烏森との名前が残っている。

では、山手線で一番新しい駅はと思ってみると、なんと西日暮里。1971年(昭和46年)4月20日の開業。まだ40年の歴史しかない。日暮里と田端の間にできた駅だ。

その隣、日暮里駅の誕生は1931年で22番目。つまり、最後から2番目、西日暮里は一番最後にできた駅だった。

駅が開業した順番、駅名、開業日

01. 品川駅 1872年6月12日(明治5年5月7日)

07. 大崎駅 1901年(明治34年)2月25日

16. 五反田駅 1911年(明治44年)10月15日

04. 目黒駅 1885年(明治18年)3月16日

07. 恵比寿駅 1901年(明治34年)2月25日

03. 渋谷駅 1885年(明治18年)3月1日

10. 原宿駅 1906年(明治39年)10月30日

09. 代々木駅 1906年(明治39年)9月23日

03. 新宿駅 1885年(明治18年)3月1日

18. 新大久保駅 1914年(大正3年)11月15日

14. 高田馬場 1910年(明治43年)9月15日

04. 目白駅 1885年(明治18年)3月16日

08. 池袋駅 1903年(明治36年)4月1日

08. 大塚駅 1903年(明治36年)4月1日

08. 巣鴨駅 1903年(明治36年)4月1日

15. 駒込駅 1910年(明治43年)11月15日

06. 田端駅 1896年(明治29年)4月1日

23. 西日暮里駅 1971年(昭和46年)4月20日

22. 日暮里駅 1931年(昭和6年)12月19日

17. 鶯谷駅 1912年(明治45年)7月11日

02. 上野駅 1883年(明治16年)7月28日

21. 御徒町駅 1925年(大正14年)11月1日

05. 秋葉原駅 1890年(明治23年)11月1日

20. 神田駅 1919年(大正8年)3月1日

19. 東京駅 1914年(大正3年)12月20日

13. 有楽町 1910年(明治43年)6月25日

12. 新橋駅 1909年(明治42年)12月16日 (初代新橋駅=後の汐留駅は、1872年10月15日開業)

12. 浜松町駅 1909年(明治42年)12月16日

11. 田町駅 1906年(明治39年)12月16日

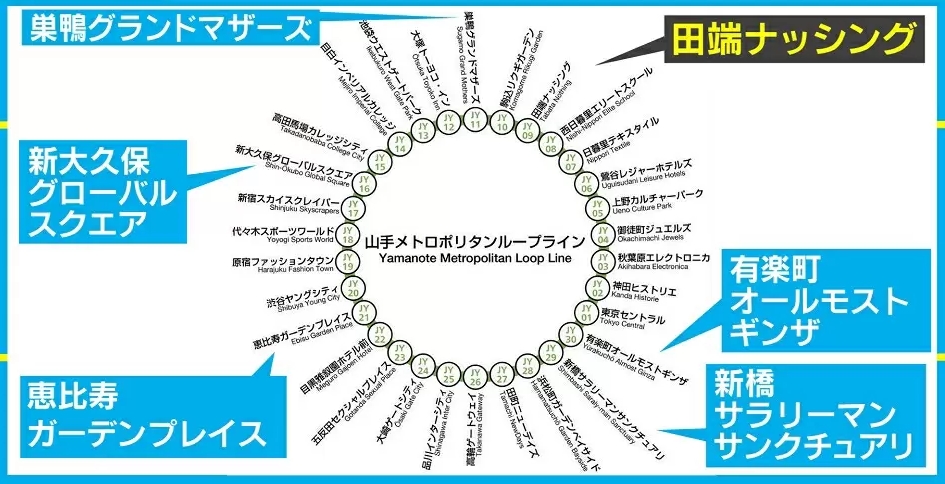

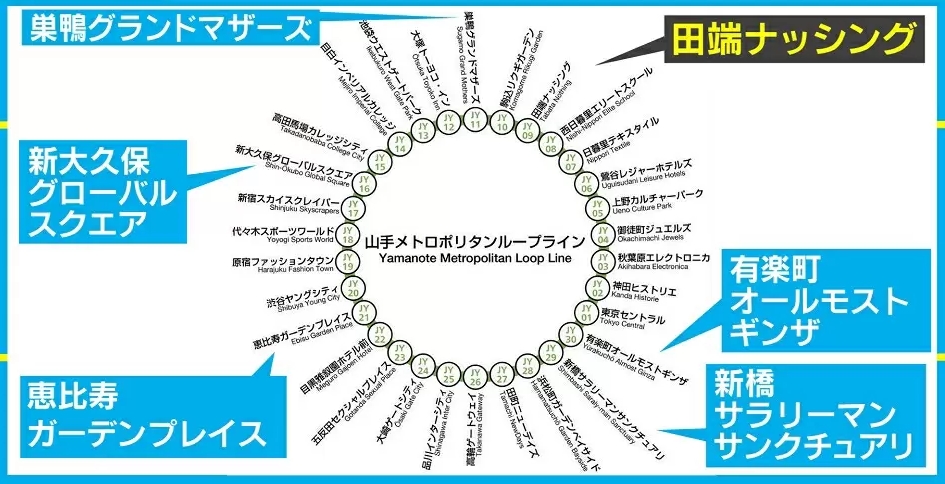

▼ほかの駅名も「高輪ゲートウェイ」風にしてみた

▲クリックすると拡大します

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト