つい先日、内田裕也さん樹木希林さん夫妻について友人と話していたところ、最終的には

つい先日、内田裕也さん樹木希林さん夫妻について友人と話していたところ、最終的には

「内田さんよりも樹木さんのほうがよっぽどロックだよねー」

という結論に達した記者(私)です、こんにちは。

さて、そんな “ロケンローな女” 樹木さんが、めちゃくちゃロックな広告になって登場しているというニュースが飛び込んでまいりました。

1月5日(火)、新聞4紙(全国版)に同時掲載された株式会社宝島社の企業広告には、水の中に横たわる樹木さんの姿が。

その傍らにはインパクト抜群、「死ぬときぐらい好きにさせてよ」という、強烈なメインコピーが記載されております。

地中海の真ん中に浮かぶ

地中海の真ん中に浮かぶ

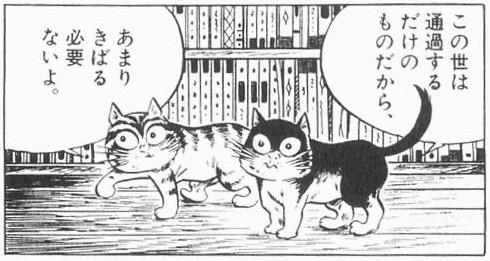

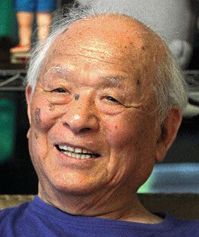

『ゲゲゲの鬼太郎』などで知られる漫画家の水木しげるさんが30日、心筋梗塞のため都内の病院で死去した。93歳だった。

『ゲゲゲの鬼太郎』などで知られる漫画家の水木しげるさんが30日、心筋梗塞のため都内の病院で死去した。93歳だった。

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト