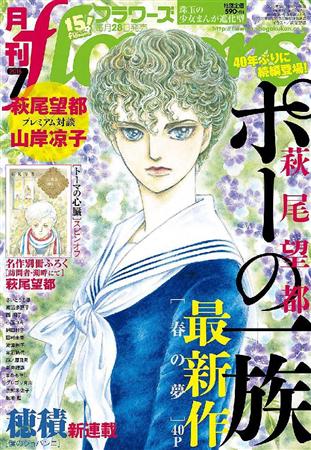

少女漫画家の神様、萩尾望都(もと)さんの代表作「ポーの一族」の40年ぶりの続編が少女漫画雑誌「月刊フラワーズ」(小学館)7月号に掲載された。

少女漫画家の神様、萩尾望都(もと)さんの代表作「ポーの一族」の40年ぶりの続編が少女漫画雑誌「月刊フラワーズ」(小学館)7月号に掲載された。

販売 まもなくで完売し、少女雑誌としては異例の重版が決まったという。

やはり手に取るのは往年のファンが多いとか。

疑うことを知らない時代に読んだ物語を今、 数十年の時を経て読む。私たちはあの時代に戻れるだろうか。

「ポーの一族」は1972年~76年、漫画誌に連載され、熱狂的な人気を集めた作品。吸血鬼の一族で、少年の姿のまま、永遠を生き続けるエドガーと、彼に出会って吸血鬼となったアランによる長い旅の物語だ。

作品は40年、読み継がれてきたファンタジーの名作。少女漫画家として初めて紫綬褒章を受章している萩尾さんの繊細で華麗な筆致と、丁寧な時代考証による情景描写、永遠の命を語る哲学的でもあるストーリーテリングに魅了された人も多いはず。

40年経って、その世界観にもう一度ひたりたいという人はやはり多かったようだ。小学館では通常の1・5倍にあたる発行部数をもって続編の掲載誌「フラ ワーズ」を発行したが、発売してまもなく完売。雑誌としては異例の“重版出来”となった。9日には電子書籍も配信されるが、あえて紙の雑誌を重版するあた りは、40年来の読者層のIT不慣れ度を斟酌(しんしゃく)してくれたのだろうか。

漫画にしろ、小説にしろ、純真だったころに夢中に読んだ物語を再び手にすると、一気にその世界に没入できる。そのころの枯れない好奇心や、そのころに抱いた夢も一緒に思い出すこともできる。

今回、雑誌の重版出来のニュースが飛び込んできて、思わず、ポーの一族を読みたくなった。聞けば復刻版も出たという。ぜひ手にとってみたい。

私は読んだころの自分に戻りたいと思っているのだろうか。今、ちょうど作品が重ねてきたのとと同じぐらいの年になって、鏡を覗いてみると、シミやシワな ど、今までになかったものが顔に出て来た。エドガーやアランのように永遠の若さがあったら…などと邪心も浮かぶが、いや、10代のころ作品を読んで、永遠 の命の悲劇性を思ったではないか、と思い直す。私は年を経てどこか鈍感になっている。やっぱり読み直さなければならない。

少女だった皆さんには

思い出の作品かな (^_^;)

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト