米テキサス大学の医療研究チームは、髪が白くなるメカニズムを解明した。

米テキサス大学の医療研究チームは、髪が白くなるメカニズムを解明した。

従来から、メラニン色素が無くなると白髪になることはわかっていたが、メラニンを作る色素細胞については謎が多かった。

今回の発見が、白髪治療薬の開発に結びつくとして、期待が寄せられている。

メラニン色素というと、シミを作り出す悪者のイメージだが、一方で、何らかの原因で色素細胞が無くなると、メラニンが生成されなくなり、黒い髪が白く変わる。

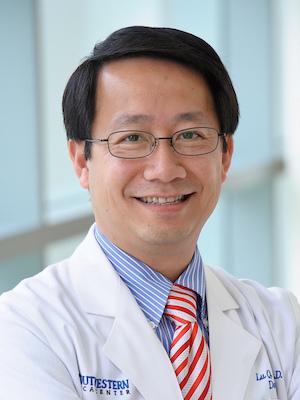

テキサス大学サウスウェスタン医療センターの皮膚科医師、ルー・リー博士(写真)は5月5日、遺伝学研究誌『Genes & Development』 で、神経の発達を司る「KROX20」というタンパク質が、地肌の奥にある「毛包(もうほう)幹細胞」に影響していることを突き止めた。

近年、毛根の根元より浅い場所にある「バルジ領域」という部分が発見され、ここには「色素細胞」と「毛包幹細胞」という二つの幹細胞が存在することが判明。

これらが活性化して細胞分裂すると、バルジ領域の下にある毛母や毛乳頭に栄養(細胞の元)が伝わって、健康な髪の毛が成長するという。

リー博士はマウスを使った実験で、毛包幹細胞の遺伝子を操作したところ、毛の色が白くなり、さらにタンパク質のKROX20を作る機能を失わせたところ、毛が成長しなくなって抜け落ちた。

今回の研究結果は、皮膚の腫瘍を引き起こす遺伝子疾患を調べている最中に偶然発見したもので、医療チームは今後、細胞内のKROX20が人間の加齢に応じて、どのように機能するか調査を続けて、白髪や男性の脱毛症に関する新たな治療薬の開発に結びつけたいとしている。

ルー・リー博士は すでに薬を開発して

自分で実験してるのかな (^_^;)

熊谷です。

熊谷です。

平成29年度 公開講座

平成29年度 公開講座

こんにちは。山崎潤です。

こんにちは。山崎潤です。

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト