こりゃ笑える (^_^;)

こりゃ笑える (^_^;)

著者は1927年生まれの現在93歳

海軍兵学校→三高→東大医学部というコースで、京都大学霊長類研究所で脳生理学を研究

50代後半から一般向けの本を書くようになり、いまでは「長生き先生」といった立ち位置になって、日本全国の高齢者団体などから講演に招かれたりして飛び回っている

秦の始皇帝が全てを手に入れて、最後に望んだものが不老長寿

そのためのポイントは「かきくけこ」、つまり

感動・興味・工夫・健康・恋

ということになるのだとする

本書はそんな著者の日常生活をエッセイ風に語りながら、上記の5要素を軸に、不老には何が良いかを説いている

そのライフスタイルを貫く好奇心と楽天性は、確かに不老の決め手になるように思える

(^_^;)

珍しく実用的な本を読んだ

新潟大学の医学部教授が、患者にとって気になる点を取り上げ、分かりやすく、歯切れよく説明している

著者は、最新医学論文の審査に携わっているので、「医療の最先端」を踏まえつつ、従来の健康常識を次々にひっくり返している

疲労の原因物質が乳酸というのは過去の常識で、現在では疑わしいとされている

薬には副作用が付き物だが、まれに副作用が無い(ように見える)薬もある(例)コレステロール値を下げるシンバスタチン

鎮痛剤の進歩で、いまでは末期がんの激痛は著しく緩和されていて、普通に生活出来る場合も多い

魚を食べると健康に良い理由は、よく分かっていない(EPAやDHAの効果は認められない)

ビールのカロリーのうち、吸収されるのは3割程度なので、低カロリー食品と言える(ちなみに日本酒は2割程度)

野菜果物を十分に摂り、適度な運動を毎日すれば、ガンの3分の1は予防できる

傷口にはサランラップを巻け

ウイルスを防ぐには、花粉症用のマスクが良い

血圧治療薬で血圧は下がるが、死亡率は下がらない

「医療の最先端」といっても、この本が出たのが2007年(13年前)だから、その後にまたひっくり返っている健康常識があるのかもしれない

ちょっと気になったのは、本書の中に「睡眠時間は7時間がベスト」というのがあって、参考データ(↑)も付いてました

7時間というのは、ほぼ従来の健康常識通りですが、気になったのは

「睡眠が少ない人より、多い人の方が死亡率が高い」・・・(A)

とデータから読み取れる点です

私は今まで単純に、

「睡眠不足は不健康で、タップリ眠れば健康に良い」・・・(B)

と考えてたんだけど、上のデータはこれを否定しているように見えます

(A)が真実なら「現在の生活リズムを見直さなくちゃ!」とも思った

でもよく考えてみると、

睡眠時間が少ないのは、若い現役世代が多い

睡眠時間が多いのは、引退した高齢者が多い

とするならば、後者の死亡率が高いのは当然ですよね

いや、そうは言っても、私とは違って

多くの年寄りは早起きだから、長時間眠ってるとは限らない

ということも考えられる

何とも悩ましい・・・

(^_^;)

妖怪マンガの水木しげるの愛読書がゲーテだった

カントやヘーゲル、ニーチェやショーペンハウエルも読んだが、ゲーテが一番「性に合った」らしい

「ヴィルヘルム・マイスター」や「ファウスト」より、「ゲーテとの対話」が好みだという

片腕を失った戦地にも持って行った

作品よりもゲーテの人間性や生き方が好きなのだろう

人生訓の本家のようなゲーテなので、マンガが売れなくて極貧の時代を乗り切るパワーも、ゲーテから得ていたようだ

したくもない戦争に狩り出されたので、終戦のときに本当に自由を感じたという

人生で最も大切なことは「好きなことをすること」と信じる

そして寝ることが好きだから、マンガが売れて余裕が出来てからは、毎日好きなだけ寝ているそうだ

「葉隠」の山本常朝に似ている

(^_^;)

今から60年前、1961年初頭に行なわれたケンブリッジ大学での講演を元にした本だが、まったく古さを感じさせない

難しい問題を平易な言葉で説明するという、イギリス人の長所がよく発揮されていて、非常に分かりやすい

歴史家と事実の関係

社会と個人の関係

歴史と科学・道徳の関係

歴史における因果関係とは

歴史における進歩とは

という、歴史を学ぶ(読む)者にとって避けて通れない極めて重要な論点について、非常に明解な説明を加えている

経営コンサルタントとしてクライアント企業の管理職にインタビューする際、目前の人物が語る内容だけでなく「この人は、なぜ今これを語ろうとしているのか?」という問題意識で聴けと先輩からよく戒められた

歴史家が史料に向き合う際にもこの精神が重要で、この史料を書いた人物は、どのような意図や動機で書いたのかを深く推理せよと戒めている

西洋中世はキリスト教の時代であるとされているが、当時の歴史史料を書く能力を有していた人々は、ほとんどが教会関係者であったことを意識しなければならない訳だ

何を史料(歴史的事実)として取り上げる(残す)かは、歴史家の評価(主観)であり、事実と主観は不断の相互作用の中にあり、これを称して「歴史は現在と過去との対話である」とする

他にも胸に響く名言が多数散りばめられた、歴史哲学の名著である

(^_^;)

あるお寺の住職が趣味でマンガを描いていて、彼が亡くなったとき、残された作品を息子がまとめて本にした

趣味といっても、マンガ雑誌に載ったこともあるようで、シロウトの域は脱している

ブッダの十大弟子、妙好人、親鸞の生涯などを扱っている

思想的に深い内容は無いが、素朴な画風にちょっと惹かれる

(^_^;)

ラディゲが20歳で夭逝したショックで、10年間も阿片中毒になったという、詩人ジャン・コクトーの作品

彼は詩や小説以外にも、劇作家、評論家、画家、映画監督、脚本家などでも活躍し、「芸術のデパート」などとも呼ばれていた

本作品は、小説の形式をとっているが、ほとんど詩である

ゆえに訳文が重要になるが、本作には数種類の和訳があり、今回は手元にあった佐藤朔の訳を読んだが、かなり読みにくくて途中から飛ばし読みになった

元々の作品の難解さなのか、訳文の読みにくさなのか、よく分からない

左の表紙の中条訳が読みやすいそうなので、手に入ったら改めて読んでみようかとも思う

中条氏は、ラディゲ「肉体の悪魔」も訳しており、これは読みやすかった

(^_^;)

第一次大戦の前後、15歳の少年が19歳の新妻マルトに出会い、愛(不倫)に堕ちる

マルトの夫は戦場にいる

状況は単純かつ劇的、そして主人公の少年の告白に表現される恋愛心理の分析は、残酷なほど鋭利さを極めている

ガラスケースの中にチーズがあり、戦争がガラスを割り、猫がチーズを食べたのだと比喩する

驚くべきは、作者ラディゲの14歳の時の恋愛体験を、同じく16歳のラディゲが書いていること

早熟の極みである

ラディゲは、わずか2つの作品でフランス文学界の寵児となり、その直後にカキを食べて腸チフスになり、20歳で夭逝する

あの三島由紀夫が激賞した作品

((((;゚д゚))))

金閣寺放火事件を題材にした、三島由紀夫の代表作の一つ

放火犯人は吃音(どもり)に悩む金閣寺の見習僧で、彼の幼いころからの自伝調の内面告白が、三島独特の美文で淡々と語られている

見習僧の「建物フェチ」とも言えそうな、ファナティックな金閣に対する愛が全体の基調を成しているので、犯行動機に感情移入するのが難しい

ジョンレノンの熱烈なファンが、レノンを銃殺した事件を思い出す

彼はやがて浄土真宗の大谷大学に進学し、そこで足の不自由な男と出会い、言葉の不自由な自分との共通性を見出して接近し、親しく付き合うようになる

その親友が語る独特の人生哲学や女性観が面白い

時代背景が第二次大戦の前後で、その時代の空襲の無かった京都の雰囲気が伝わって来る

(^_^;)

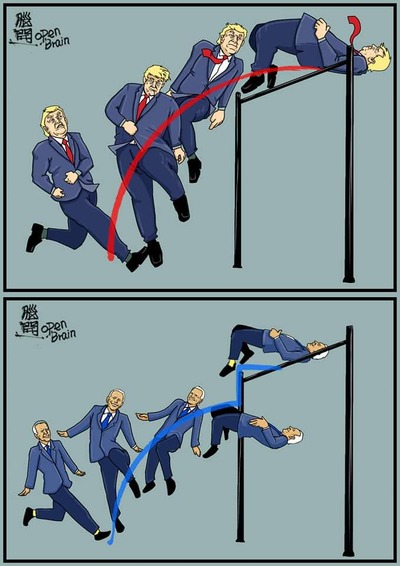

▼消失前の金閣寺 金箔が剥げて枯れた風情だった

▼放火による消失直後の金閣寺

▼再建された現在の金閣寺 創建当時の姿に戻した

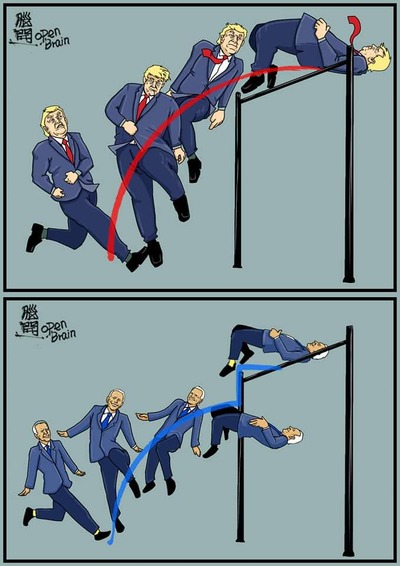

世界の命運を左右する米大統領選挙まで

あと1週間となり、泥仕合が激化しています

アメリカ国民にはキリスト教原理主義者が多いので

性的スキャンダルは命取りになります

((((;゚д゚))))

上の写真は、2013年12月5日、北京への公式訪問中に、胡同を訪れた前副大統領ジョー・バイデンと、息子のハンター・バイデン(左)、孫娘のフィネガン・バイデン(右)。

米民主党大統領候補ジョー・バイデンの次男ハンター・バイデンのわいせつビデオが米メディアによって公開され、ネット上で再び話題になった。

ネットユーザーたちは、ビデオの中の女性3人の身元を分析した。

台湾の「自由時報」によると、ハンター・バイデンのわいせつビデオに写っていた女性の1人は、ハンターの姪であり、大統領候補ジョー・バイデンの孫娘である可能性が高いという。

数日前、News Maxの報道によると、ルディ・ジュリアーニ前ニューヨーク市長は、ハンター・バイデンのコンピューターのハードディスクの証拠をデラウェア州警察に引き渡したという。