日本列島は「逆くの字」型をしていますが

日本海の湿った空気が「逆くの字」の

曲がった部分に流れ込んで大雪を降らせます

そこが新潟県の中越地方です

多い年には4メートル以上積もります

((((;゚д゚))))

▼本日午前9時の積雪マップ すでに2メートルを突破

日本列島は「逆くの字」型をしていますが

日本海の湿った空気が「逆くの字」の

曲がった部分に流れ込んで大雪を降らせます

そこが新潟県の中越地方です

多い年には4メートル以上積もります

((((;゚д゚))))

▼本日午前9時の積雪マップ すでに2メートルを突破

上の写真の一番右のおじさんの

首がやたら長いのが気になります

三菱銀行のエラい人らしいです

(^_^;)

2020年は、三菱が創業してから150周年の節目の年に当たる。

創業者であり、初代の社長に就いたのは岩崎彌太郎その人である。

大転換期の日本の世で、岩崎彌太郎は、どのように起業し、発展させたのか。

* * * * * * *

岩崎彌太郎(いわさき・やたろう)→

1835~85年(天保5~明治18年)。

三菱の創業者であり、初代社長

幕末から明治維新へ。激動の時代を生き抜き、三菱の礎を築いた。

1835(天保5)年、土佐井ノ口村(現・高知県安芸市)に生まれる。

指がやたら長いのが気になる→

(^_^;)

『岩崎彌太郎傳』によると、幼少期の彌太郎は、

《気性は激しく、負けることが嫌いである。同じ年頃の子どもを集めて大将を気取り、敏捷で頭の回転が早い》(現代語訳)

とある。

今風に言えば“やんちゃ”だったのである。

一方で、学問に興味を持つのも早かった。

「彌太郎は15歳で、伯母の嫁ぎ先である儒学者の岡本寧浦(おかもとねいほ)の塾に入り、懸命に学びます」

と解説するのは、「公益財団法人 三菱経済研究所」の常務理事・村橋俊樹さんである。

54(安政元)年、彌太郎19歳のときにチャンスが巡ってくる。

江戸詰めに決まった儒学者の奥宮慥斎(おくのみやぞうさい)の従者として、随行が認められたのである。

「その江戸で、岡本寧浦と親交のあった安積艮斎(あさかごんさい)の見山(けんざん)塾に入り、一層、勉学に打ち込みます。ところが、折あしく郷里で父親の彌次郎がトラブルに見舞われ、重傷を負ったという知らせが届きます。彌太郎はやむなく帰郷。江戸遊学は1年足らずで終わりました」

この時、彌太郎は江戸から土佐までの約800kmを16日間で走破している。

当時、土佐藩の早馬飛脚でも14日間かかるというから、彌太郎は並外れた健脚の持ち主でもあった。

帰郷後、彌太郎は父親のトラブルの遠因で投獄される。

約7カ月の入獄の末、出獄するが、傷心の日々。

そんな中、土佐藩開明派の指導者・吉田東洋の少林塾に入り、後藤象二郎(しょうじろう)などの知遇を得る。

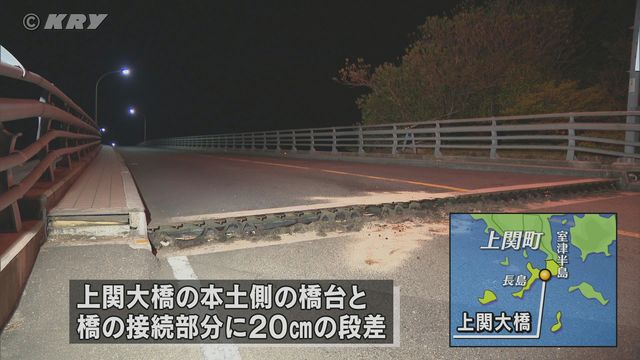

クルマで高速を走っていると

目の前の道路の継ぎ目に

急に陥没などで段差が出来たら!

などと考えることがあります

((((;゚д゚))))

11/14の20時ごろ、山口県上関町の長島と本州側とを結ぶ唯一の陸路の上関大橋で、路面にできた段差に乗用車が衝突したと110番があった。

上関大橋は通行止めとなり、復旧の見通しは立っていない。

山口県上関町は対策本部を設け、住民が往来できるよう臨時の船を出している。

上関大橋を管理する山口県によると、本州側の道路と橋桁の連結部分で、橋桁の路面が何らかの原因で上下に20センチずれた。

上関大橋は全長約220メートルで1969年に完成。

山口県の調査では、橋脚や橋桁に船などが衝突した形跡はなかった。

上関大橋を通る水道管に影響はないという。

11/14深夜までに県は片側1車線の段差をアスファルトで舗装した。

応急的な修復で、通行が可能かどうか検討している。

柳井署によると、衝突した乗用車は前部が破損し、乗っていた男女2人が搬送されたが、軽傷とみられる。

町によると、長島には約770世帯、約1350人が住んでいる。

「近頃の旅ガイドは、グルメ本みたいで詰まらない」と言う文豪・松本清張が、自ら旅ガイドを作った

京都の名所旧跡40か所を選び、友人の歴史学者・樋口清之の協力を得ているので、歴史的な背景説明が豊富だ

清張自身も古代史に造詣が深いので、古代史への言及も多い

第二次大戦で日本の大都市のほとんどが空襲で壊滅し、現在あるのは戦後の街であるのに対して、京都には平安時代から続く永い歴史が、現在の大都市の中に生きている

観光化された、俗化された、京都人は閉鎖的で意地悪だなどという京都批判は多いが、やはり京都の魅力は捨て難い

京都には何度も旅しているので主な名所は行き尽くした気分でいたが、この本を読んで京都は奥が深く、まだまだ楽しめそうだと感じた

幸か不幸か、今はコロナで外国人観光客が激減し、どこの名所も空いているという

京都の紅葉の季節は11月中旬から12月上旬と言われているので、何となく落ち着かない

(^_^;)

▲鉗子(かんし)

人間の体って異物に対して

意外と鈍感なんだね~

それにしても発見してから3年半って

公表が遅すぎない?

((((;゚д゚))))

鹿児島市立病院は11/5、16年前の手術で女性(現在60歳代)の体内に医療器具を置き忘れるミスがあったと発表した。

約13年後に取り出し、後遺症は無いという。

鹿児島市立病院によると、女性は2004年9月に外科手術を受けた。

2017年4月、別の病気のため同病院で磁気共鳴画像(MRI)検査を受診した際、腹痛を訴えた。

レントゲン検査を行ったところ、鉗子(かんし)が体内に残っているのが確認された。

鉗子は、傷を縫合する糸をつかむ道具で、長さ約14センチ、幅約6センチほどの大きさ。

2017年4月、摘出手術を行った。

女性はMRI検査を受けるまで、器具が原因とみられる体調不良はなかったという。

今年8月、鹿児島市立病院側が女性に和解金130万円を支払った。

鹿児島市立病院は「今後、こうした事故が二度と起こらないよう再発防止に努める」としている。

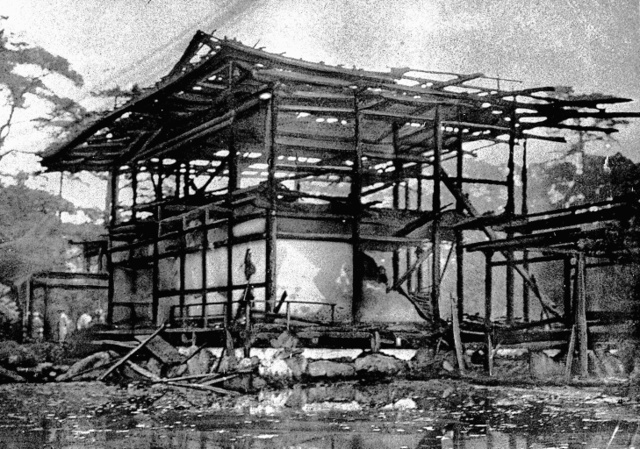

金閣寺放火事件を題材にした、三島由紀夫の代表作の一つ

放火犯人は吃音(どもり)に悩む金閣寺の見習僧で、彼の幼いころからの自伝調の内面告白が、三島独特の美文で淡々と語られている

見習僧の「建物フェチ」とも言えそうな、ファナティックな金閣に対する愛が全体の基調を成しているので、犯行動機に感情移入するのが難しい

ジョンレノンの熱烈なファンが、レノンを銃殺した事件を思い出す

彼はやがて浄土真宗の大谷大学に進学し、そこで足の不自由な男と出会い、言葉の不自由な自分との共通性を見出して接近し、親しく付き合うようになる

その親友が語る独特の人生哲学や女性観が面白い

時代背景が第二次大戦の前後で、その時代の空襲の無かった京都の雰囲気が伝わって来る

(^_^;)

▼消失前の金閣寺 金箔が剥げて枯れた風情だった

▼放火による消失直後の金閣寺

▼再建された現在の金閣寺 創建当時の姿に戻した

「武士道と云うは死ぬ事と見付けたり」で有名な佐賀鍋島藩に伝わる思想書「葉隠」を、三島由紀夫が自分流に解説している

世の中には、損得で動く人間と、そうではない人間がいる

後者でなければ大業は成し得ぬと言ったのは西郷隆盛だが、現実の社会は前者が大部分を占めている

損得で動く人間の行動は予想しやすいので安心感がある

けして無茶な行動には走らない

経済学などは、そのような合理的人間を前提として理論を構築している

しかし江戸時代、家臣が主君への忠の覚悟と生き方(死に方)を本気で貫くには、損得の感覚では具合が悪い

損得を超えた武士の哲学が必要とされ、それに応えたのが「葉隠」だった

「葉隠」は、損得勘定の武士道を、上方流(商人のようだ)と罵っている

一方、三島由紀夫(→)は天才にありがちな、かなり変わった価値観(性的嗜好と言ってもよい)の持ち主であり、「美しく高貴に死にたい」という潜在欲求(タナトス)が極めて旺盛だったように思われる

彼はそのために、自らの死を正当化し、美化し、高貴なものとするための壮大な内面世界を構築し、作品化し、行動化していった

三島にとって「葉隠」は、そのような内面世界構築の材料としては、非常に魅力に富んでいたものと思われる

「葉隠」の思想を語った山本常朝には、死を自己目的とする意識は希薄で、ただひたすら主君への忠を貫くには、生と死の二者択一の場面では、常に死を選ぶ覚悟を持てと主張しているに過ぎない

それは、三島が45歳で自決の道を選び、山本常朝が61歳(当時としては長命)で天寿を全うした違いとなって表れている

死を本気で覚悟した人間には、それまでの世間(損得勘定の世界)が従来とはまったく違って見えるのは、何となく想像できる

近松門左衛門が、死を覚悟して心中への道行(駆け落ち)に出た男女二人は「急に背が伸びた心地がする」としているのは、まことに鋭い描写だと思う

本当の人生や美意識というものは、その感覚の後に生ずるものかもしれない

(^_^;)

別府鉄輪(かんなわ)温泉の夜 道から蒸気が噴き出してる

これは詳細版(写真4833枚)です

もともと人にお見せするためのものではなく、自分で旅の見聞を反芻するためのものです

記憶力は落ちてますが、10回ぐらい見れば、記憶に定着します

そんな訳で、何でもメモ代わりに撮ってますので、非常に冗長です

お時間とご興味のある方だけ、ご覧いただければ幸いです

スマホだと通信量を食います(全体で1GBくらい)ので、WIFIをお使いください

写真の枚数を5%程度に圧縮した簡易版(写真235枚)もあります

(^_^;)

まったくヒドイ事件ですね

自殺するのは個人の自由だけど、他人に迷惑かけないで欲しいです

自殺自体は、どんなに社会が豊かになっても、けして無くなりません

むしろ豊かな先進国の方が、自殺が多いような気もします

貧しい後進国では、別な死(餓死や病死、虐殺や犯罪被害、事故死など)が多いですけどね

今の日本では過剰なコロナ自粛で、飲食業界などの倒産や失業が増えているので、その関連なら悲しいなぁと思いましたが、飛び降りたのは高校生だそうです

巻き添えになった19歳女性は、本当にかわいそう

自殺した高校生、巻き添えの大学生、双方のご両親やご家族など関係者の心情を思うと、いたたまれない気持ちになります

(T_T)

10月23日、大阪・梅田の商業施設「HEPFIVE」から男子高校生が飛び降り、路上を歩いていた19歳の女性にぶつかりました。

男子生徒はその後死亡し、女性は意識不明の重体です。

10月23日18時前、大阪市北区の商業施設「HEPFIVE」(→)で

「路上に2人が倒れている」

と消防に通報がありました。

警察によりますと、大阪府に住む17歳の男子高校生が飛び降り下を歩いていた19歳の女子大学生とぶつかったということです。

「お店の名前がいっぱい書いてある看板、

そのちょうど隣くらい(に倒れていた)。

人通りが多いのでみんな戸惑っている様子だった」

(現場にいた人)

2人は病院に搬送されましたが、男子生徒はその後死亡。

女性は意識不明の重体です。

屋上には男子生徒のものとみられるカバンが見つかっていて、警察が詳しく調べています。

【続報】10/23、阪急・大阪梅田駅近くの商業施設の屋上から飛び降りて死亡した高校生の巻き添えになり、意識不明の重体となっていた19歳の女子大学生が死亡しました。