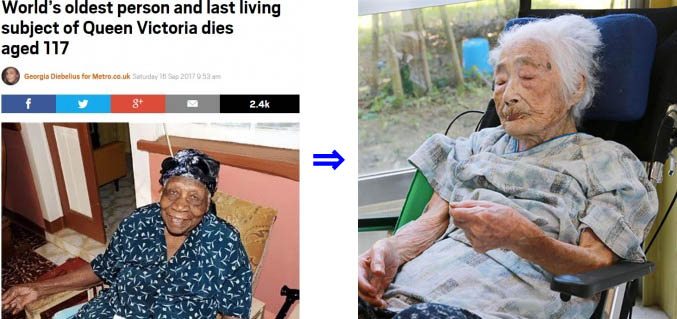

カリブ海のジャマイカからの報道によると、ギネスブックが世界最高齢と認定している同国の女性、バイオレット・ブラウンさんが9月15日、西部モンテゴベイの病院で死去した。

117歳。体調を崩し、数日前から入院中だった。

ブラウンさんの死去により、鹿児島県喜界町の日本人、田島ナビさん(117)が、次の世界最高齢に認定される見通し。

田島ナビさんは、2015年に国内最高齢となった。

ブラウンさんは、イタリア人女性のエマ・モラノさんが今年4月に117歳で死去したことに伴い、世界最高齢となっていた。

ブラウンさんは、かつて長生きの秘訣を聞かれ、地元メディアに「何でも食べるけど、豚肉と鶏肉は口にしない。あとラム酒も飲まないわ」と語っていた。

やはり暖かい所は長生き?

台風が田島ナビさんの上を通過中 (^_^;)

自民党の

自民党の

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト