カナダ人のドナ・ペナーさんは、自分が受ける腹部の手術について楽観していた。

ーーー執刀医による最初の切開直前に、目を覚ますまでは。

火葬されてる間に意識が戻るのって ものすごく怖いけど

それの次くらいに とても怖いですね ((((;゚д゚))))

麻酔が効いていない状態で手術を受けるという、拷問のような痛みを生き延びた経験について、ペナーさんが語る。

カナダ人のドナ・ペナーさんは、自分が受ける腹部の手術について楽観していた。

ーーー執刀医による最初の切開直前に、目を覚ますまでは。

火葬されてる間に意識が戻るのって ものすごく怖いけど

それの次くらいに とても怖いですね ((((;゚д゚))))

麻酔が効いていない状態で手術を受けるという、拷問のような痛みを生き延びた経験について、ペナーさんが語る。

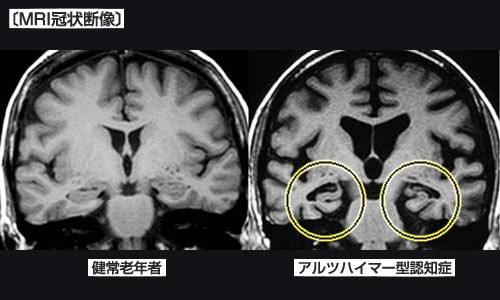

世界で4680万人が認知症を抱えて暮らしていると言われている。

英紙デイリーメールによると、英国では現在、85万人が認知症に苦しんでおり、うち3分の2がアルツハイマー病だという。

2017年の英国での死亡原因で一番多かったのが、アルツハイマー病だった。

アルツハイマー病の症状を抑える薬は存在するが、病気そのものを治療する薬は今のところ存在しない。

しかしまもなくこれが変わるかもしれないという。

英国の慈善研究機関アルツハイマーズ・リサーチUKがこのほど、アルツハイマー病の治療薬は3年以内、ワクチンは10年以内に入手可能になるだろうとの見解を明らかにしたのだ。

私がボケる前に クスリの完成が

間に合うかな? (^_^;)

緑内障は、さまざまな原因で視神経が障害を受け視野が狭くなる病気で、失明に至ることもある。

基本的な事を知らない人は、意外に多いようだ。

名古屋市立大学病院長で同大大学院医学研究科視覚科学教授の小椋祐一郎氏は「恐ろしいのは、自覚症状が出た時にはたいてい手遅れで、視神経の半分以上が死んでいることだ」と警鐘を鳴らす。

緑内障は、わが国の視覚障害の原因の第1位を占める。

日本緑内障学会と岐阜県多治見市が2000年から01年にかけて同市で行った疫学調査によると、40歳以上の緑内障有病率は男女ともに5.0%だった。20人に1人という割合はかなり高いと言える。

世界緑内障連盟と世界緑内障患者連盟が主体となり、08年から啓発のためのイベントである「世界緑内障週間」(18年は3月11~17日)を行っている。

日本緑内障学会はこれに合わせ、国内のランドマークとなる施設を緑にライトアップする「ライトアップ in グリーン運動」を展開、名古屋市では学会と名古屋市立大学病院アイセンター、名古屋ウエストライオンズクラブの共催で、複合施設「オアシス21」などで実施された。

小椋氏はこのイベントについて「残念ながら、緑内障に関する基本的な認識に欠ける人も多い。啓蒙(けいもう)が最大の目的だ」と開催の理由を説明した。

目の病気では白内障と緑内障がよく知られているが、二つの病気は決定的に異なる。

「白内障は手術をすれば視力が元に戻るが、緑内障は手術をしても欠損した視野は戻らない」。

しかも、「緑内障は非常に慢性的に進む病気であるため、自覚症状がなかなか出ないことが問題だ」と指摘する。

「ちょっと目の調子がおかしい、と思って眼科を受診する。しかし、その時には視神経の半分以上が駄目になっている。2~3割の視神経が死んでも、代償機能があるので気付かない」。

さらにやっかいなのは、眼圧が正常範囲にありながら緑内障になる人がいることだ。

多治見市における疫学調査の結果、緑内障の約70%がこの正常眼圧緑内障であることが分かったという。

小椋氏は「それまでは、私たち専門医も『緑内障は眼圧が高い』と考えていたので、この調査のインパクトは大きかった」と振り返る。

完治が期待できない緑内障の対策は、一にも二にも早期発見と早期治療によって病気の進行を止めるしかない。

「眼圧と眼底を対象にした二つの検査で十分だ。これを1年に1回、定期的に受けてほしい。ただ、検査結果が全く正常であれば2年に1回でもよいだろう」と、小椋氏はアドバイスする。

先日検査を受けたら正常でした (^_^;)

3月14日に死去した理論物理学者スティーヴン・ホーキング博士が過去に遺したブラックジョークが、ネット上で話題となっている。

ホーキング博士は2006年、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の平林久教授のインタビューで、

「地球外の知的生命の存在について、どう思われますか?」

と聞かれた際に、以下のように答えた。

「地球上に知的生命など、存在するんですか?」

平林教授は「地球外の知的生命」についてしか聞いていないのに、すごい返答が来たものだ。

「自分を含めた全てをディスっていくスタイル」

「人類が知的とは、とても思えませんものね」

などと深く納得する声が広がっている。

ちなみにホーキング博士はこのあと、「冗談はさておき…」とフォローしているが、実は本音が漏れたのかもしれない。

ブラックホールの実態を解明した英国紳士のホーキング博士ならではのブラックジョークだった。

カラダが不自由でも アタマが働けば

充実した人生が可能だということを

身をもって示してくれました (^_^;)

糖質制限ダイエットは老後にしわ寄せも──。

ご飯やうどんなどの炭水化物を減らした食事を長期間続けると

高齢になってから老化が早く進み、寿命も短くなる

との研究を東北大学大学院がまとめた。

好きなものを 好きなときに 好きなだけ

マイペースで食べるのが 一番かも (^_^;)

「コーヒーがない!」と暴れ出した女性が居たため、通勤ラッシュ時のJR中央線に遅れが生じた――。

こんな情報がツイッターで拡散され、ネット上に「意味がわからない」といった困惑の声が相次ぐ騒ぎがあった。

はたして、「コーヒー」をめぐる乗客トラブルの現場とは一体どんな状況だったのか。

トラブル発生時に同じ車両にいた乗客に話を聞いた。

少しずつ春が近づいてくると

こうゆう事件が 増えるかもしれません (;´Д`)

俳優の大杉漣(おおすぎ・れん)さんが21日午前3時53分、急性心不全で死去した。

66歳だった。告別式は近親者で行う。

大杉さんは20日、千葉県内でテレビ東京系の連続ドラマ「バイプレイヤーズ」の撮影に参加。

同局によると、同日深夜、宿泊先で腹痛を訴えて病院に運ばれ、共演者やスタッフに見守られ、息を引き取ったという。

徳島県出身。1974年、沈黙劇で知られた劇団「転形劇場」に入団。

93年、オーディションに合格して北野監督の「ソナチネ」に出演。

一躍注目を集め、98年公開の同監督の「HANA―BI」や崔洋一監督の「犬、走る DOG RACE」などが高く評価されて多数の助演男優賞に輝いた。

すごみのある悪役から人間味あふれる父親役まで、多様な役柄を自在に演じ分けた。

2016年の映画「シン・ゴジラ」には首相役で出演した。

60代の訃報に接すると

なんかギクリとします (T_T)

発ガンは、ガン抑制遺伝子の対立遺伝子の両方が変異や欠損によって機能を失うことで起こるとする「2ヒット仮説」は、1971年にアルフレッド・ジョージ・クヌードソンJrが提唱してから2018年現在まで、発ガンにおける支配的なアイデアとして存在しました。

しかし、新しい研究では、対立遺伝子ではなく、ガンを抑制する免疫系の役割が着目されています。

遺伝子の変異が 火事だとしたら

免疫系は 消防士さんでしょうか (^_^;)

がんと診断されて生活が激変する患者。どう受け入れ何を思ったのか。直腸がんを患い人工肛門のある身体になった漫画家の内田春菊さん(58)に聞いた。

激痩せも便秘も、半年ほど前から始めた糖質制限ダイエットの影響とばかり思っていた。

2015年末、漫画家の内田春菊さんは、ようやく足を運んだ近所の医者にこう言われた。

「一刻を争う。治療すれば助かるから、大丈夫」

がんだと言われたようなものだった。

紹介された病院の予約は1週間後だったが、翌日には産婦人科の主治医が自分の勤める病院で受診できるよう手配してくれた。

そこで内田さんは、肛門(こうもん)からわずか2センチの位置に直腸がんがあることと、人工肛門になる可能性を告げられた。

「がんは、『あっ、意外と早かったな』くらいの印象。周りにがんをやった知り合いはいっぱいいるので、自分もいつかはなると思っていた。でも人工肛門は考えたことがなかったから、ビックリですよ! これから先、暮らしがかなり変わりそうなイメージだったので、『それは大変そうだな』と思いました」