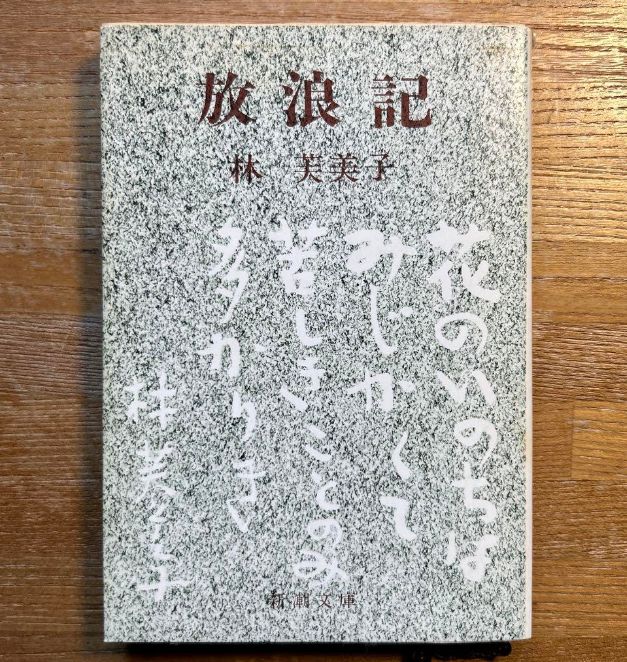

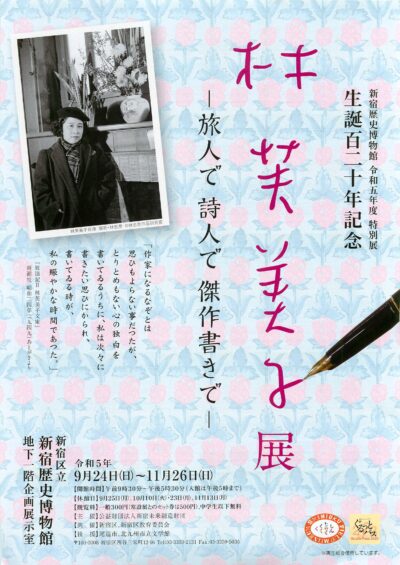

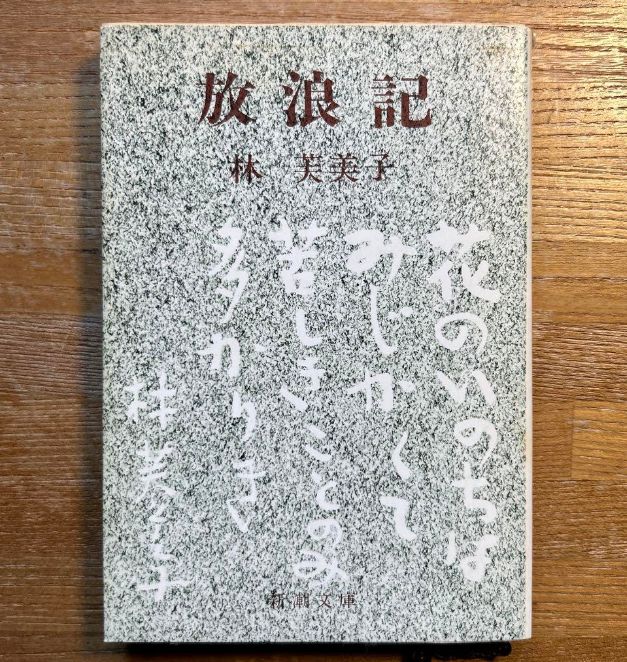

林芙美子(→)の代表作「放浪記」を読んだ

新潮文庫で576ページという、やや長い作品で、第一部、第二部、第三部に分かれている

第一部を読み始めると、話があちこち飛んで時系列が混乱しているような、ストーリー性が弱いような印象があって、はっきり言って読みにくい

これが原因で、途中で読むのを断念する人も多いらしい

話の途中に沢山の詩が入っているので、自伝的作品でありながら、詩作前後の背景解説付き詩集といった感じ

それでも何とか第一部を読み終え、一晩寝たら頭の中が少し整理されたのか、翌日に読んだ第二部以降は分かり易かったし、急に面白くなった

自伝的作品と言っても、中心は芙美子が20代の若く貧しかった時代の話

それも半端ない貧しさで、毎日の食べものを手に入れるのに汲々としている

空腹なのにお金が無く、下宿の下の階に忍び込み、炊事場で味噌汁を盗んで飲む場面には唖然とする

その中でも読書だけは、まさに寸暇を見つけて続けており、本当に文学が大好きなのがズキズキ伝わってくる

今からちょうど120年前の、明治36年(1903年)生まれなので、私から見ると祖父祖母の時代と重なる

この時代の貧しい家庭の子どもが小学校を卒業すると、男の子は丁稚奉公、女の子は女中奉公などに出るのが普通で、小卒で社会に出るのが当たり前の時代だった

大学へ行くのが珍しくもない現在のような豊かな社会になったのは、1960年代の高度成長以降のわずか半世紀ちょっとで、日本の歴史から言ったらごくごく最近の話なのだ

芙美子は小学生のころから、親と一緒に行商をしており、今で言えば飛び込み営業のような仕事もする貧しい家庭の子どもだった

旧制中学(女の子は女学校)へ進学できるのは、富裕な家庭の子どもに限られていた

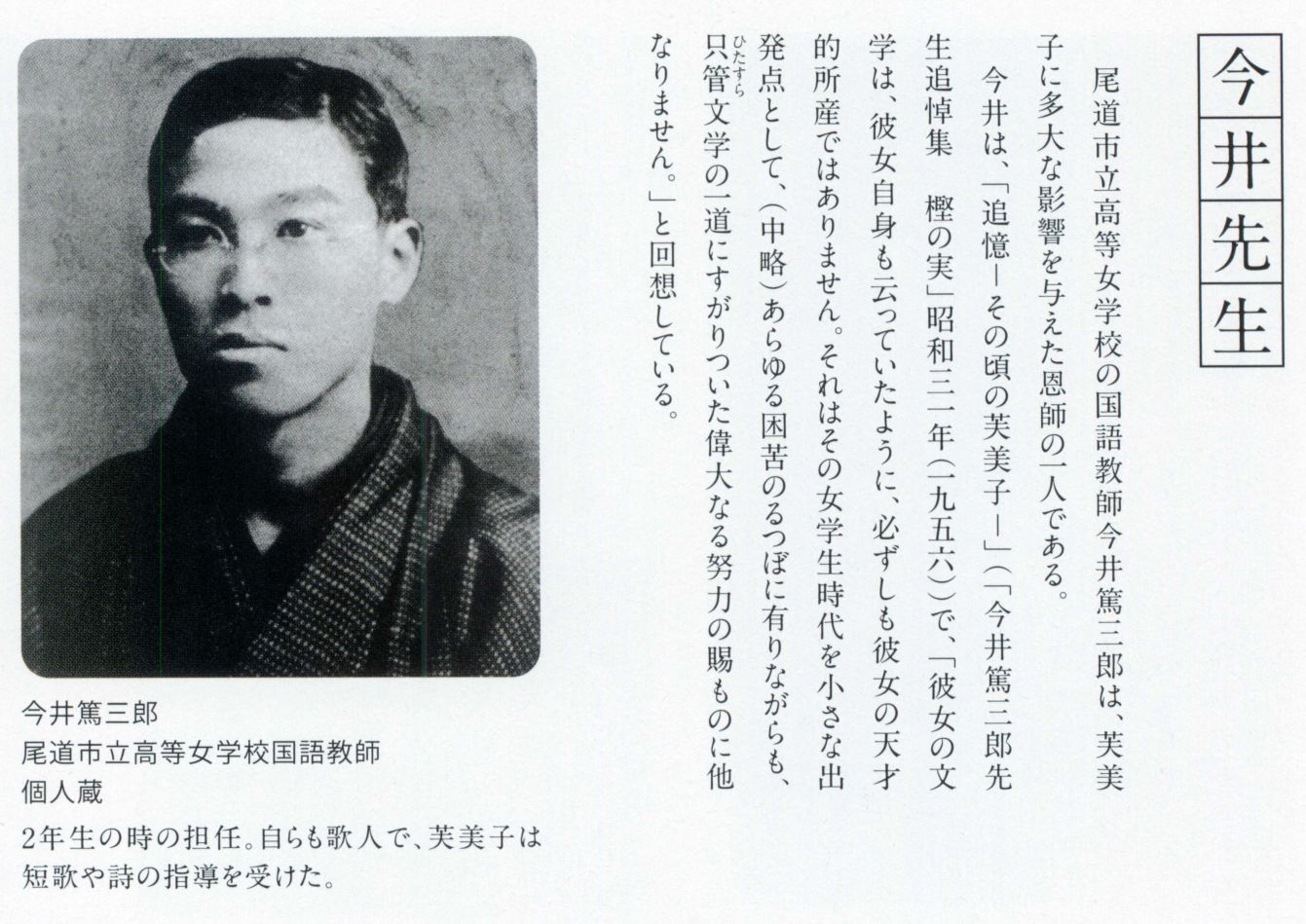

そんな時代だったが、小学校の教師が芙美子の文学的才能を発見し、そのすすめもあって女学校に進学する

親からの支援はほとんど期待できず、

「昼は女学校で、夜はバイト」

「周囲はお金持ちのお嬢さまばかり」

という十代のキツイ4年間を過したはずなのだが、その辺の苦労話が本書には少ない

もしかすると、キツイながらも結構楽しい女学校生活を送っていたのかもしれないし、芙美子にはそんな精神的たくましさ(生命力)がある

芙美子自身も、芙美子の母親も男運が悪くて、つまり非常に稼ぎの悪い男とばかりくっついて、この辺の男関係や貧困生活の苦労話が哀愁を帯びている

確かに明日をも知れぬ毎日、赤貧洗うがごとしの毎日なのだが、その割に芙美子本人は余り深く悩んだりせず、「お金が無い無い」と言いながらもあっけらかんと毎日を送っており、たくましい生命力を感じさせる

おそらく「何も無い者の強み」というのか、もうこれ以上落ちようがない境遇のもたらす不思議な安心感のようなものがあったのかもしれない

雑貨の行商のような仕事から始まって職を転々とし、カフェーの女給(今ならキャバ嬢?)もしていて、この辺の描写が森光子(→)の有名な舞台「放浪記」で詳しく演じられていたらしい

舞台を生で見ることはなかったが、舞台を記録した動画が手元にあるので、「放浪記」の映画とともに近日中に観たいと思っている

実は、私が以前に住んでいたマンションの上の方の階に森光子が住んでいて、エレベーターで時々一緒になったりしていたのだが、話しかけたりお近づきになることはなかった(少しもったいなかったかな)

もちろん大女優なのだが、すぐ近くで見ると小柄なおばあさんといった感じ

こんな人が20代のカフェーの女給の役をやるのかなと不思議に思った

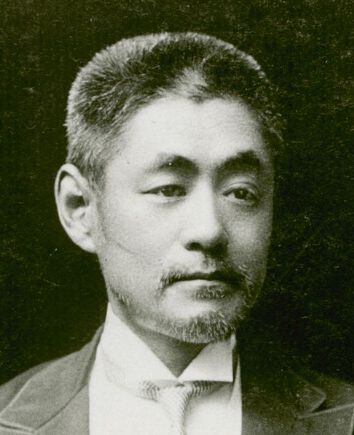

カフェーの女給をテーマにした文学と言えば永井荷風なのだが、彼はカフェーのお客となる金持ちの中年男で、芙美子はカフェーで働く貧しくて若い女という、まったく正反対の立場

荷風が足繁く通った銀座のカフェー「タイガー」の名は「放浪記」にも登場するが、荷風と芙美子が同じ店内で客と女給として同席したことは、たぶん無かったようだ

本書「放浪記」全体を読んだ印象としては、21世紀の今なら何の違和感もなく普通に生きていそうな現代的感覚の女性が、たまたま運悪く1世紀前に生まれてしまったような感じがする

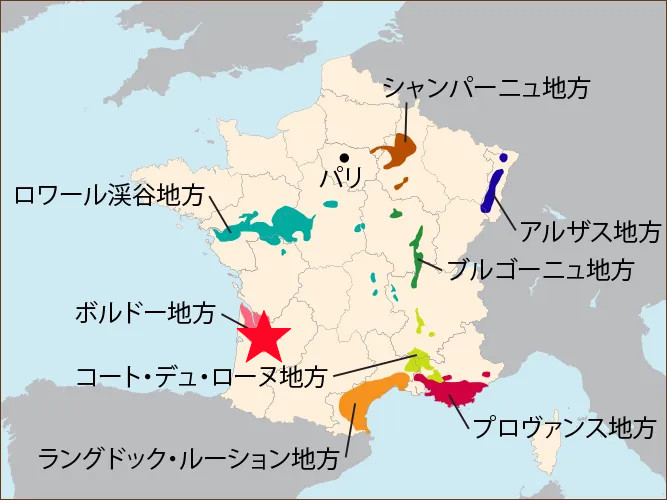

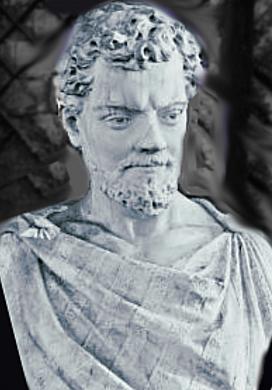

「エセー」を書いたモンテーニュは、「中世に生まれた近代人」などと言われているが、彼は貴族だったので経済的な苦労はしていない

以前に瀬戸内寂聴(→)の動画を見ていたら、

「若い頃はいろいろ苦労したけど、

だんだん時代が私に追いついてきたので、

いまは生きるのがとても楽になりました」

というようなことを言っていた

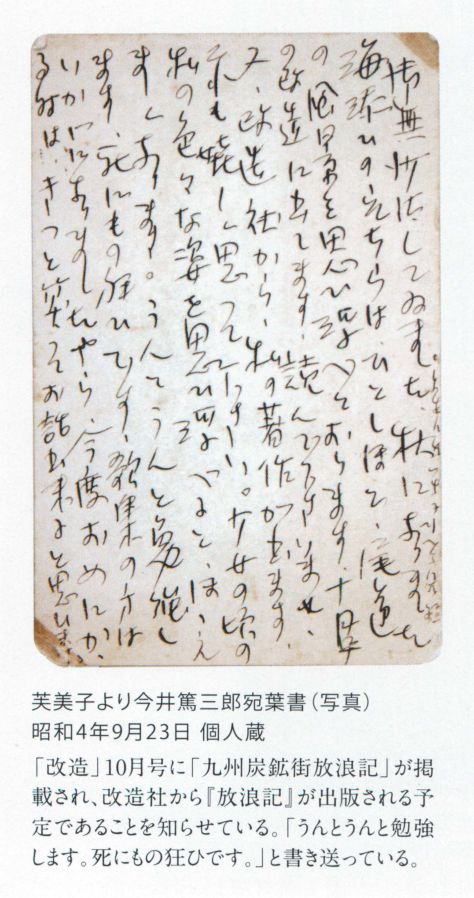

芙美子の場合、時代が彼女に追いつくことは無かったのかもしれないが、たまたま雑誌に連載した「放浪記」(第一部)が人気となって、単行本もベストセラーになった

またたくまに文壇の寵児となり、貧困を抜け出して経済的成功も手に入れた

この辺の事情は、ギッシング「ヘンリ・ライクロフトの私記」を連想させる

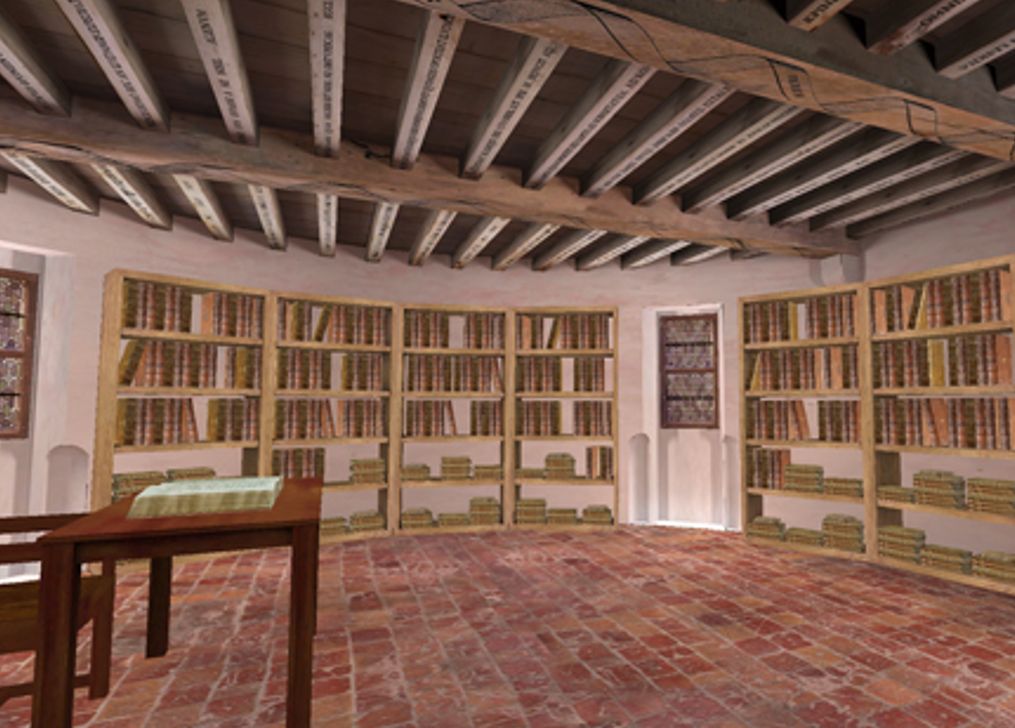

19世紀の英国の売れない作家が、お金のためにしたくもない仕事をしたり、書きたくも無い雑文を書いたりして貧しく暮らしていたが、ある日遠い親戚の遺産が転がり込み、本当に書きたい作品だけを書くという恵まれた書斎生活に移行した喜びにあふれている

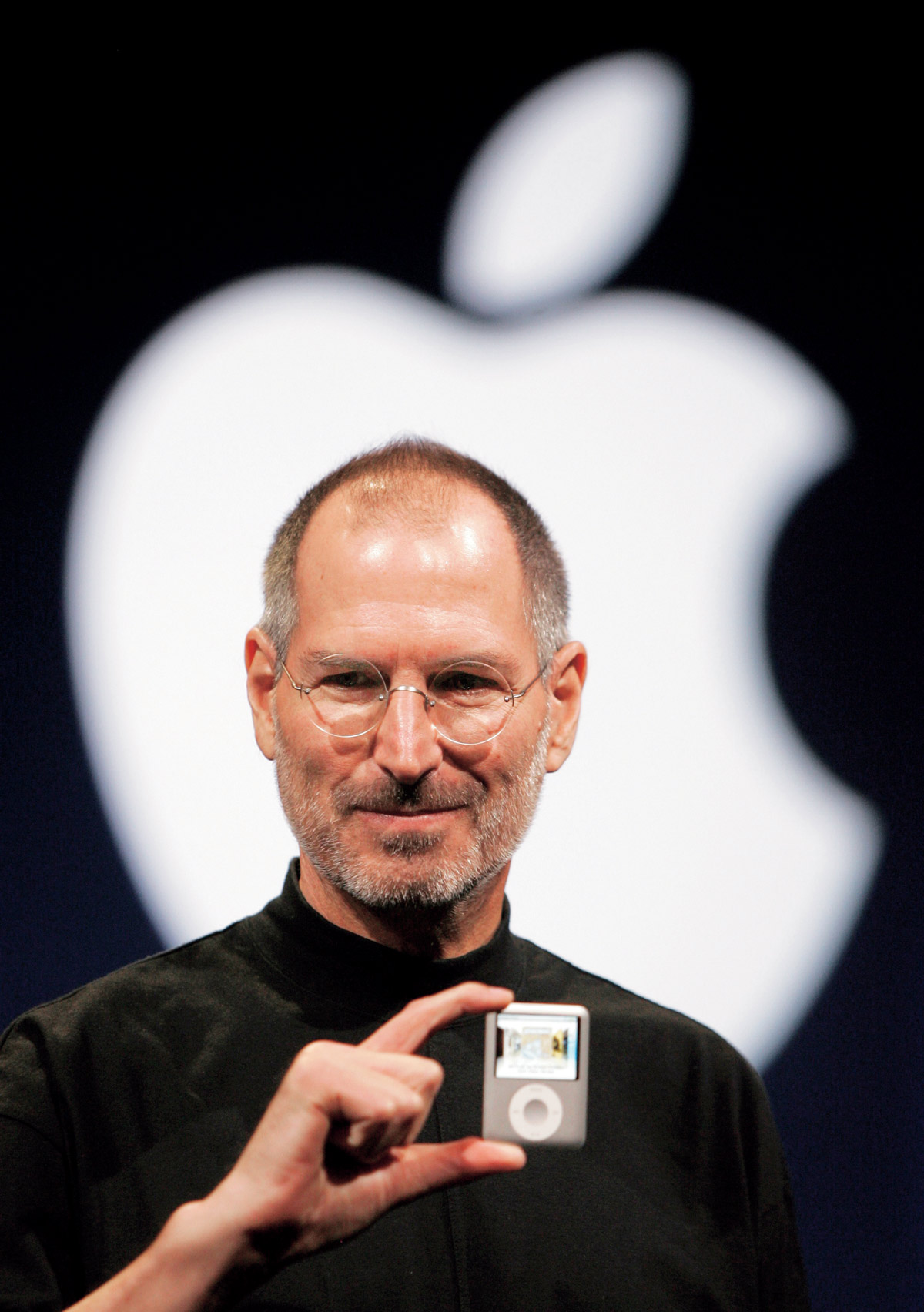

ジョブズ(→)は「適度なレベルのお金」( some money )が手に入ったら、それ以上のお金は人生にとって大切ではないと言ったが、その「適度なレベルのお金」すら無いとかなり悲惨な人生になるので、運良くそれが手に入った時の喜びは非常に大きいようだ

ただ芙美子の場合、出版社に原稿を持ち込んで断られたりした貧困時代の記憶のせいか、どんな仕事でも断ることなくガツガツ引き受けるので、同時代の同業者(作家)たちからは「仕事を奪う女」として嫌われていたそうだ

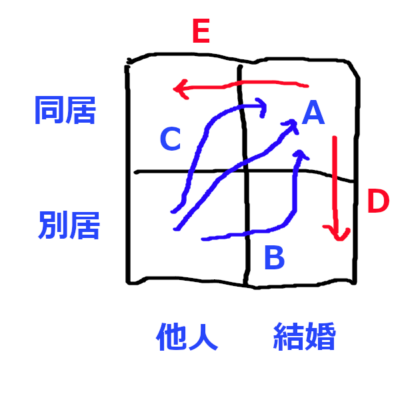

およそ人間には

遠くから見ると立派な人物なのだが、近くで付き合うとイヤな奴・・・(1)

遠くから見ると悪党だが、近くで付き合うとすごくいい人・・・(2)

の2種類がいるようだ

政治家で言えば(1)は中曽根康弘、(2)は田中角栄(→)と言われているが、どうなのだろうか

芙美子は、(2)のタイプだったのかもしれない

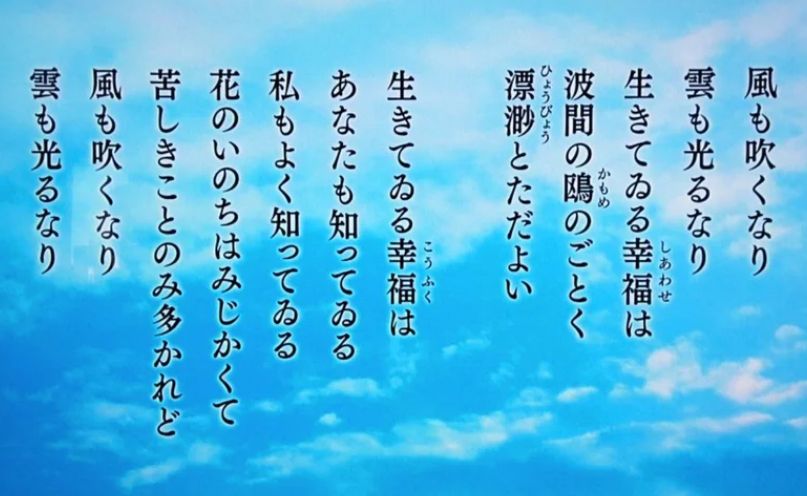

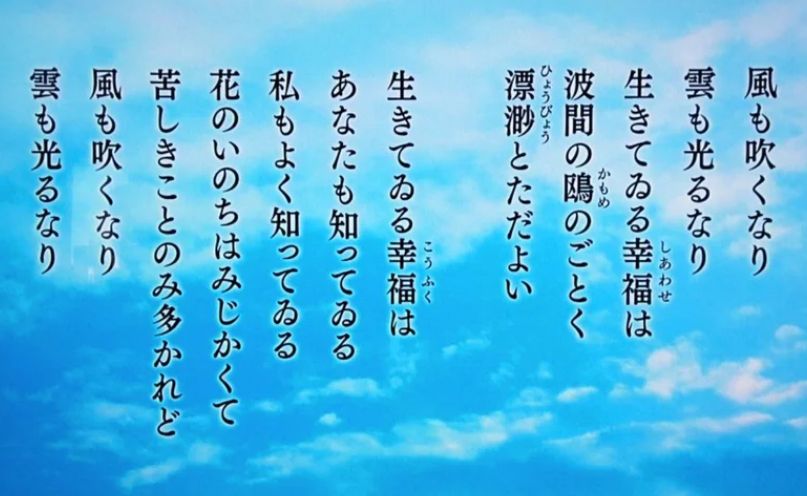

冒頭の新潮文庫の表紙に書かれた有名な言葉

「花のいのちはみじかくて

苦しきことのみ多かりき」

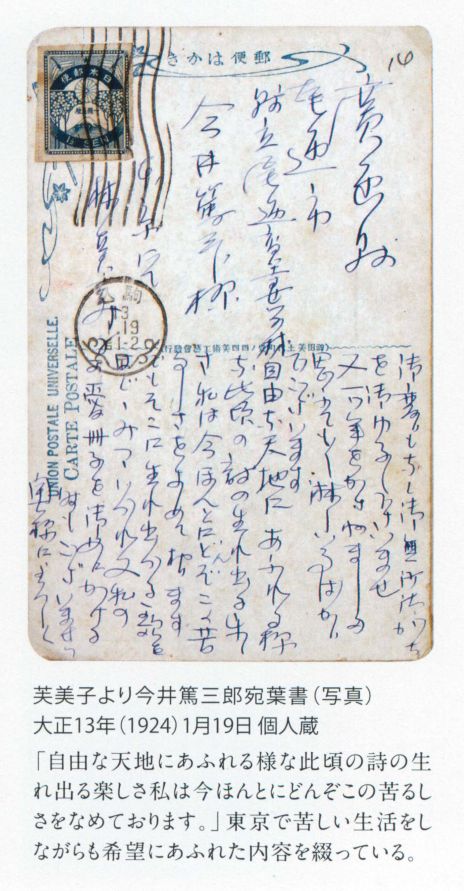

は、芙美子の貧しくて苦しい前半生を象徴しているとされているが、作家の村岡花子に送った芙美子からの手紙に書かれた下の文章こそ、彼女の生命力を象徴している

「多かりき」と「多かれど」の違いに注目してください

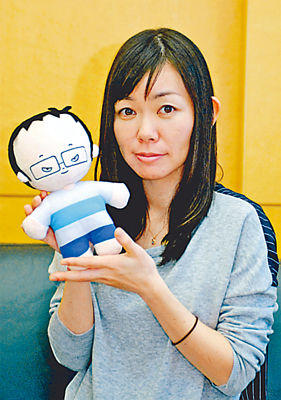

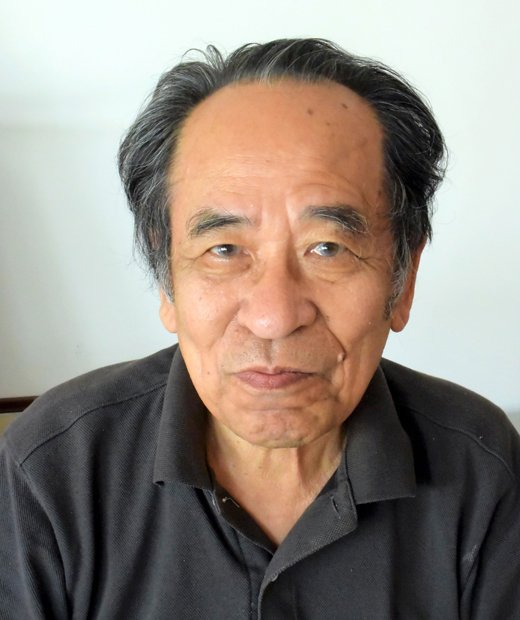

経済的な成功を手に入れた芙美子は、新宿区に豪邸を建て、画家の男(手塚緑敏、→)と幸せな家庭生活を送っていた

だが、どんな仕事でも断ることなくガツガツ引き受けることで無理をし過ぎたせいか、1951年(昭和26年)にわずか47歳であっけなく急逝(心臓麻痺)

みじか過ぎる花のいのちを散らしてしまった

仕事の無理もあるが、若い頃の貧困による劣悪な食生活で栄養が偏り、免疫力が低下していたのではないだろうか

芙美子が急死した場所は、食レポ(グルメ紀行文)を書くために訪れたうなぎ屋で、芙美子はすでに超人気作家になっていたのに、そんな新人ライターがするような雑仕事まで引き受けていた

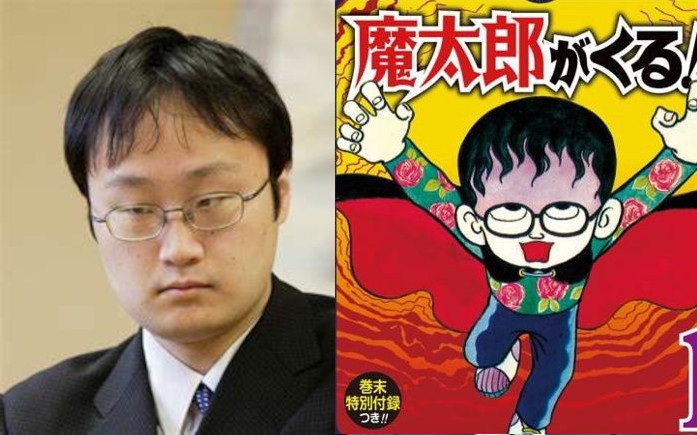

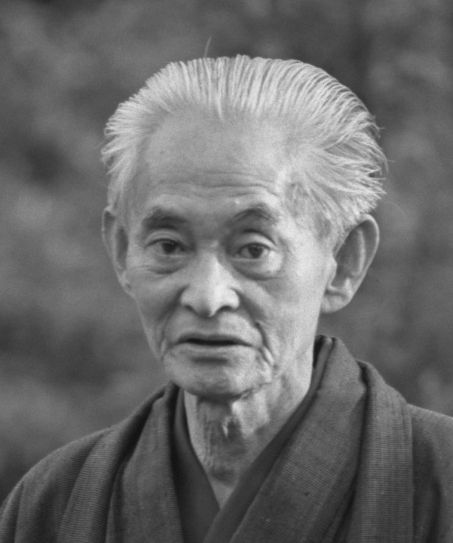

それで「仕事を奪う女」として文壇からは嫌われていて、芙美子の告別式では葬儀委員長をつとめた川端康成(→)が

故人は、文学的生命を保つため、他に対して

時にはひどいこともしたのでありますが

しかし、後二、三時間もすれば

故人は灰となってしまいます。

死は一切の罪悪を消滅させますから

どうか故人を許して貰いたいと思います

と弔辞を述べて、参列していた多くの芙美子ファンの涙を誘った

芙美子が一緒に暮らした手塚緑敏は、画家としての才能は開花せず、彼女の作家収入に依存して、今で言う「主夫」として暮らしていた

今ならそんな夫婦は珍しくないが、何しろ1世紀近くも前なので、周囲からは「髪結いの亭主」とか「甲斐性なし」「ヒモ」とか言われて白い目で見られていたかもしれない

でも手塚緑敏はそんなことを気にせず、右上の写真のように芙美子と仲良く楽しく暮らしていたようで、芙美子と同様に「たまたま運悪く1世紀前に生まれてしまった」現代的感覚の持ち主だったようだ

芙美子は1903年に生まれ、その前半生は極貧の中で生き、27歳(1930年)から「放浪記」が売れに売れて極貧から脱し、多くの仕事と実直な夫(緑敏)に囲まれて、充実した後半生(約20年間)を生きた

芙美子が建てて手塚緑敏との楽しい生活を送った豪邸は、現在は林芙美子記念館として公開されている

近日中に尋ねてみたいと思っている

(^_^;)

「林芙美子の恩師 今井先生」へ

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト