▲ミシェル・エケム・ド・モンテーニュ(Michel Eyquem de Montaigne)

昨日ジョブズの最後の言葉から死について書いたので、そのつづきを書く

大学受験のころ、英文解釈の英文に下のような文章があった

我々の多くは、100年前にはこの世に存在していなかった

我々の多くは、100年後にはこの世に存在していないだろう

ではなぜ、前半を悲しまず、後半だけを悲しむのか?

当たり前じゃないかと感じる人も多いかもしれないが、私にはなぜか心に刺さり、記憶に残って長く気になっていたが、その時は誰の文章なのか分からなかった

それから20年以上たったある日、読書をしていたら、その文章にぶつかった

16世紀ルネサンス期のフランスの哲学者モンテーニュの言葉で、彼の代表作「エセー」の中の文章だった

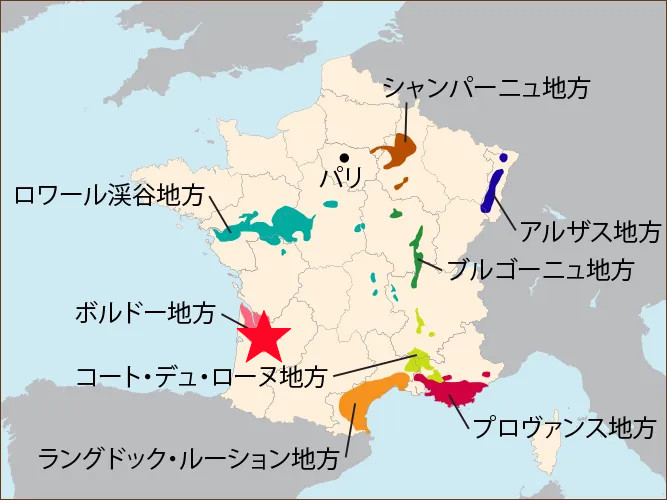

彼はワインの産地で有名なフランス南西部の中心都市ボルドーの近くの、モンテーニュ村の貴族の息子だった

彼の家が支配している村なので、彼の名前と同じ村名になっている

さほど大貴族と言うほどではなかったようだが、フランス革命より2世紀以上も前のフランス貴族の生活は、非常にぜいたくなものだった

彼がまだ幼いころ、専門の目覚まし楽団がいて、目覚めの音楽を毎朝演奏していた

目覚ましベルのような荒々しい音で目覚めると、脳の発育に良くないと親が考えたようだ

最初はごく静かな音楽から始め、彼が目覚めるまで少しずつ音量を上げ、彼が目覚めてからもしばらく演奏を続ける

まさにアンシャンレジーム期の、貴族の優雅さの極致のような生活だ

現在の超高級ホテルで、このようなサービスを提供したら面白いと思うのだが、まだ眠っている部屋に楽団が入って来るのを嫌がる人も多かろう

彼の父親(ボルドー市長を務めたこともある)は息子の教育に熱心な教育パパだったようで、家庭教師をやとって彼に当時の学問教養を広く身につけさせた

当時すでにラテン語は日常語ではなかったが、彼の父は家庭教師にフランス語の使用を禁じ、ラテン語だけで彼を教育した

当時の学問教養は、ほぼすべてラテン語で書かれていたので、そのための配慮だった

おかげで彼は、ラテン語をフランス語と同様に、母国語としてあやつれるようになった

彼は成長して裁判官になり、ボルドー高等裁判所(パルルマン)で働いた

しかし彼は裁判官の仕事に飽き(貴族は飽き易い)、37歳の時に退職して故郷のモンテーニュ村に帰り、屋敷の中に書庫を兼ねた読書室(librairie)を設けて読書生活に入った

▲モンテーニュの読書室(librairie)

天井の梁(はり)に、古典文献からとった格言名言が書かれている

彼の読書室はモンテーニュ村に現存している

一度尋ねてみたいと思っているのだが、コロナのせいで延び延びになっている

右の写真(→)は、モンテーニュの屋敷の片隅にある塔で、この3階に彼の読書室がある

彼が生きた時代は16世紀の後半で、日本で言えば戦国時代、織田信長の生きた時代と重なる

今より平均寿命が短かったとはいえ、37歳でご隠居さんのような生活に入るのは、かなり早かったはずだ

ただ、当時の貴族は生まれてから死ぬまでずっとご隠居さんみたいな生活の人もいたので、特に問題はなかったようだ

それからの彼は、モンテーニュ村の領地管理という必要最低限の雑務(ビジネス)以外は、この読書室にこもってギリシャ、ローマの古典を広く渉猟(しょうりょう)し、その合間に「エセー」という本を書いた

当時のフランスは宗教戦争のまっただ中で、カトリック勢力とプロテスタント勢力が、血で血を洗うような抗争を続けていた

時には彼の屋敷に暴徒がなだれこむような事件も発生しているが、彼は穏健な思想だったので、カトリックとプロテスタントの両派から信頼されており、のちに一時ボルドー市長をつとめて両派の調整もしている

彼はそんな両派の抗争からは距離を置いて、読書室での静かな読書と執筆の生活を続けた

まあ、働く必要のない貴族だからできた生活と言えばその通り

だが現在の平和で自由で豊かな日本で「適度なレベルのお金(some money)」があったら、誰でもその気になれば実現可能な生活かもしれない

彼はカトリック教徒だったが、「エセー」には宗教的記述が乏しく、この時代の人としては驚くほど合理精神に貫かれている

武人と文人という違いはあるが、合理精神のカタマリのような信長とモンテーニュが出会っていたら面白かったのではないかと思う(モンテーニュは信長より1歳年上)

彼はラテン語の達人だったが、「エセー」は日常語のフランス語で書いた

そのせいか広く読まれて、ちょっとしたベストセラーになった

当時のフランス国王とも親しく、国王が彼の屋敷に泊まりに来て夜遅くまで語り明かしたり、彼がパリまで遊びに行って国王と会ったりもしていた

フランス国王アンリ3世→

モンテーニュは、国王アンリ3世の「侍従」という立場だったが、常に近くにいて臣従していた訳ではない

国王のアドバイザーやコンサルタントのような立場だったと思われる

書名の「エセー」は、エッセイ(随筆)の語源となっており、もともとは「試み」や「企て」という意味

彼は自分という実験台を通して、散文形式で率直に思いつくままに、人間という存在を描写してみようと「試み」た

「エセー」は現在、日本語訳されて岩波文庫にも入っており、全6巻2224頁という大部の作品だが、体系もストーリーもなく、思いつくままのバラバラなテーマで書かれた本なので最初から通して読む必要はなく、好きな所から読み始めても楽しめる

だから夜眠る前に「エセー」を開き、適当なページから眠くなるまで読むというのを習慣にしている人も多く、私もその一人だ

冒頭に「ではなぜ、前半を悲しまず、後半だけを悲しむのか?」と書いたが、これだけを読むと唐突な感じで納得できる人は少ないと思う

だが、彼の「エセー」に読み親しんでいると、この考え方(哲学)が心に染み込んできて、死が余り怖くなくなるような気がするのだ

(^_^;)

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト