ブッダ(仏陀)は、本来は「目覚めた人」の意

言うまでも無く、仏教の創始者「お釈迦さま」であり、本名は「ゴータマ・シッダールタ」で、インドの地方豪族であったゴータマ族の王子、シッダールタさんということになっている

実在した人物であったことは、ほぼ間違いがないとされているが、生没年について正確なことは不明で、紀元前5~7世紀の人であろうと言われている

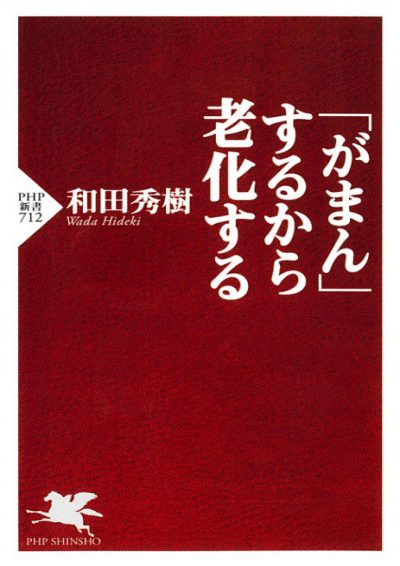

著者は、インド哲学の研究者で、お坊さんや仏教信者ではなく、あくまでもインド哲学の一つとして、バラモン教、ジャイナ教などとも比較しながら、かなり冷静に「哲学としての仏教」を扱っている

特にインド哲学の根幹である輪廻説(りんねせつ)の説明は、著者独自の見解も含まれていて、読みごたえがある

本書を読む前から感じていたことではあるが、仏教は哲学としてみると、非常に奥が深い

ブッダ本人の言葉に最も近い「スッタニパータ」などの原始仏典を見ても、認識論や存在論について、非常に高度な哲学を展開している

別にキリスト教を馬鹿にするつもりは無いが、原始仏典に比べると、聖書の哲学は子供じみている

宗教は、必ずしも哲学である必要は無いから、それはそれで構わない

ブッダは、若い頃に人間の生老病死の苦について深く悩み、将来の王になる身分を捨てて出家し、苦行や瞑想を経て、菩提樹の下で悟りを得たとされている

重要なのは、この「悟りを得た」の具体的な内容だ!

何を、どのように考えて、どのような結論に至ったのか?

どのような結論ならば、「悟りを得た」と言えるのか?

この最も重要な点で、多くの仏教書の説明は、曖昧模糊としている

それもそのはずで、多くの仏教書の著者は、お坊さんや仏教信者で、教祖であるブッダの思索について、余り具体的に突っ込んで記述することを避けているきらいがある

教祖というものは、神秘的な雰囲気を帯びていた方が、信者にとっては信仰のしがいがあるということかもしれない

お坊さんや仏教信者は、特定の宗派(浄土真宗とか日蓮宗とか)に属しているから、その宗派の教え(教学)との兼ね合いもある

余り自由奔放に原始仏教について語ると、属している宗派内での、自分の立場が悪くなる恐れもある

私は敬虔な仏教信者ではない

葬式や墓参り、あるいは旅や散歩でお寺に行くことはあるが、信仰心は平均的な日本人と余り変わらない(それ以下かもしれない)

私は敬虔な仏教信者ではないが、哲学者としてのブッダの思索(哲学)には大いに興味があるので、この点で従来の仏教書には、少々物足りないものを感じていた

かと言って、「スッタニパータ」などの原始仏典を読むと、ブッダが一般の衆生に向けて分かりやすく説明するために、非常に多くのたとえ話などが混じり、文章も冗長だ

そのために、哲学的な思索の焦点が、ややボケているようにも感じられる

そのものズバリ、ブッダは2700年くらい前に、何を考え、何を結論としたのか?

本書は、それに対する答えを、私が今までに読んだどの仏教書よりも、ストレートに説明しているように感じた

【追記】

私は敬虔な仏教信者ではないが、海外旅行などで書類に「religion(宗教)」の欄があったら「Buddhist(仏教徒)」と記入している

「Muslim(イスラム教徒)」などと書くとテロリストと疑われそうだし、「Jewish(ユダヤ教徒)」では差別されそうだ

「No religion(無宗教)」が最悪で、キリスト教徒から、悪魔を見るような目で見られかねない

「Buddhist(仏教徒)」が一番無難なのだ

(^_^;)

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト