山縣有朋らが心血を注いで制定した「軍人勅諭」が出来たのが、1882年(明治15年)

続く「教育勅語」が、1890年(明治22年)

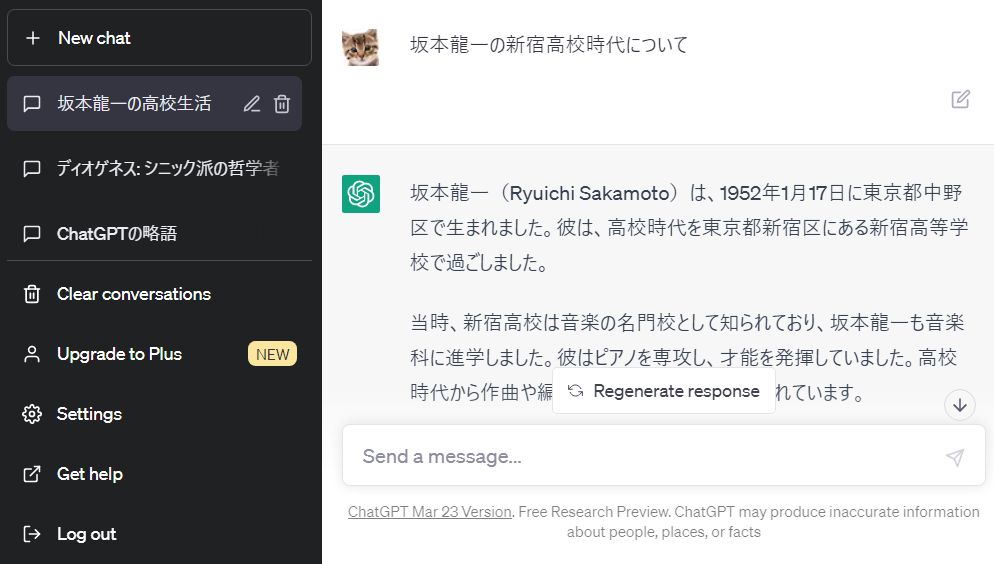

新宿高校の前身である旧制府立六中が四中に間借りして開校、1921年(大正10年)

校舎完成、府立中学で初の鉄筋コンクリート、1922年(大正11年)

その直後に関東大震災、1923年(大正12年)今日からちょうど100年前

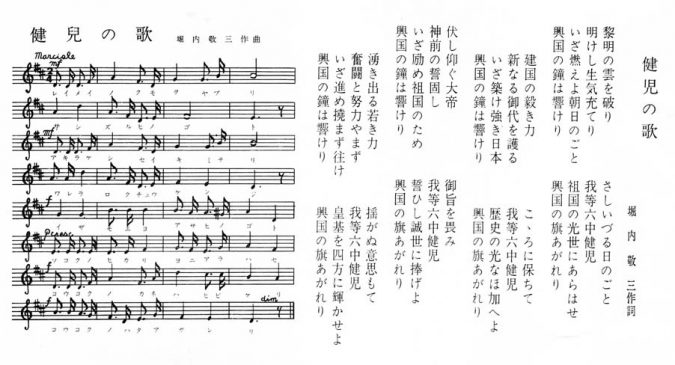

そして我らが「 六中健児の歌 」が出来たのは、1929年(昭和4年)

明治新政府の思想的バックボーンである富国強兵の皇国思想は、旧制中学の歌にまで着々と普及していった訳です

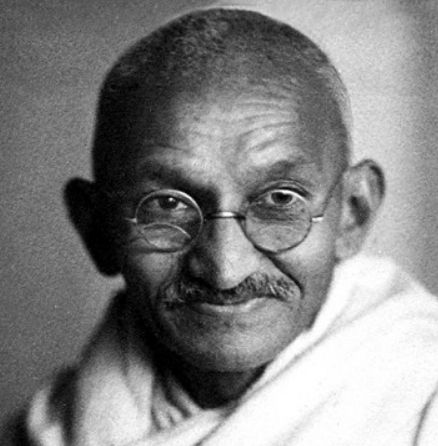

このような軍国思想を、現在の民主主義の立場から批判することは、頭の悪い中学生にでもたやすいことですが、当時の社会状況や国際情勢を理解した上で、これらに正当な評価を下すことは、簡単ではないですね

(^_^;)

▲新宿高校(六中)の初代校舎と興国の鐘▼

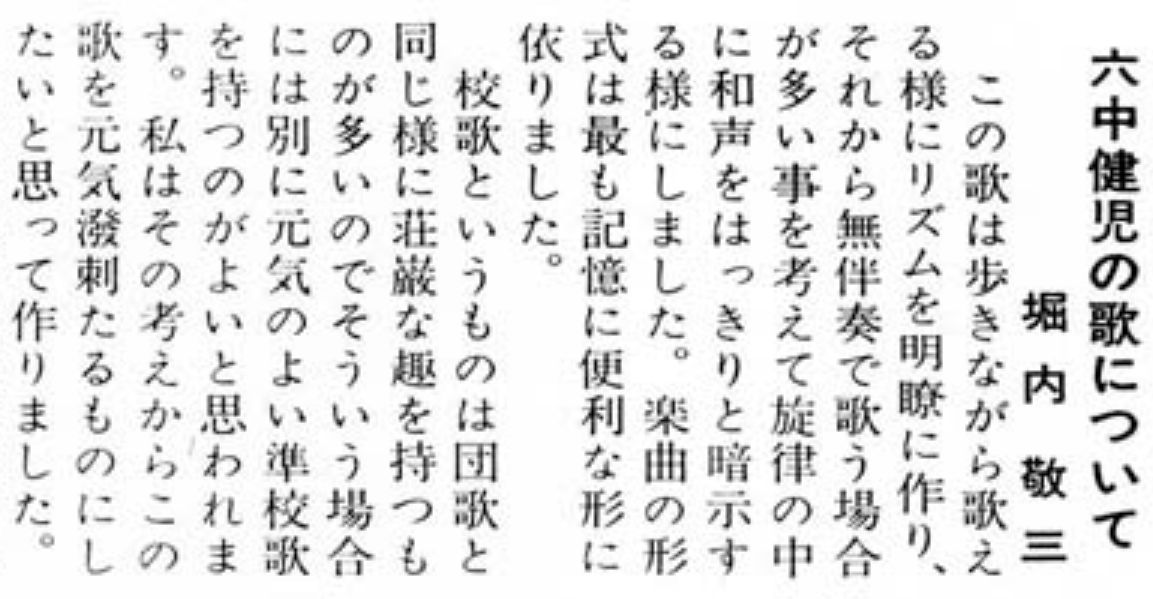

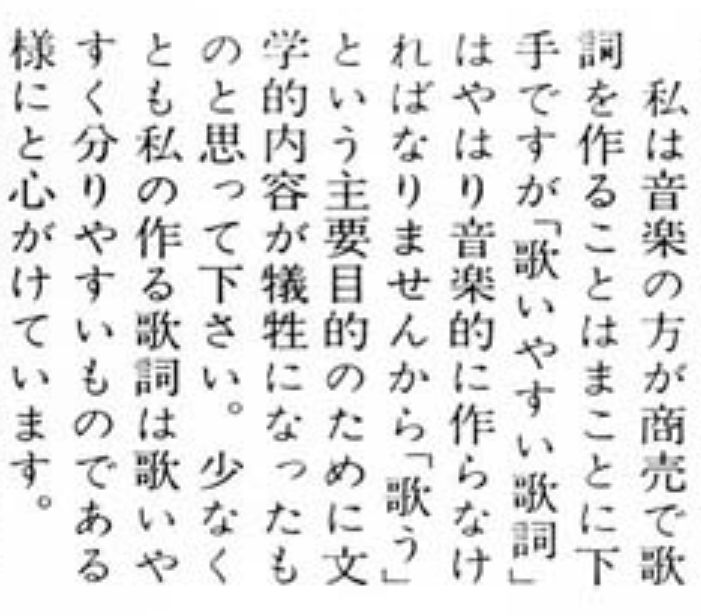

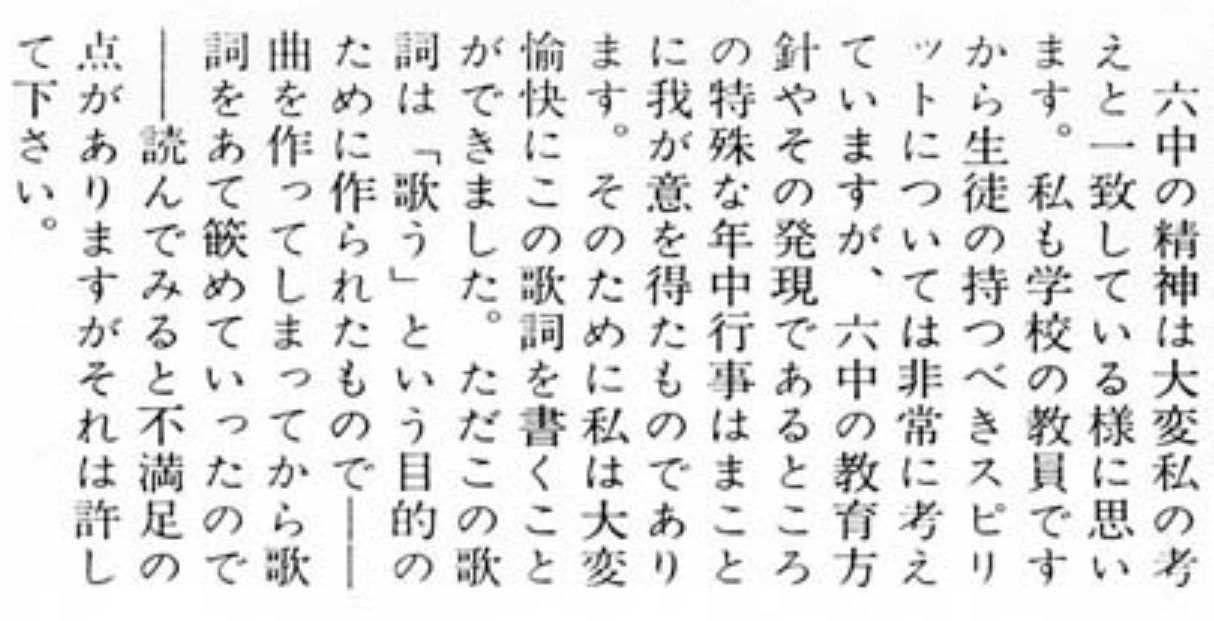

六中健児の歌

作詞作曲 堀内 敬三

黎明の雲を破り さしいづる日のごと

明けし生気充てり 我等六中健児

いざ燃えよ朝日のごと 母校の光世にあらはせ

興国の鐘は響けり 興国の旗あがれり

建国の毅き力 こころに保ちて

新たなる御代を護る 我等六中健児

いざ築け強き日本 歴史の光なほ加へよ

興国の鐘は響けり 興国の旗あがれり

伏し仰ぐ大帝 御旨を畏み

神前の誓固し 我等六中健児

いざ励め祖国のため 誓ひし誠世に捧げよ

興国の鐘は響けり 興国の旗あがれり

湧き出る若き力 揺るがぬ意思もて

奮闘と努力やまず 我等六中健児

いざ進め撓まず往け 校旗を四方に輝かせよ

興国の鐘は響けり 興国の旗あがれり

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

【参考】府立六中校歌 作詞 尾上紫舟

東西古今たぐひなき 聖き帝の神つ宮

伏して御前に誓ひてし 同じ心の千余人

みめぐみ深き御苑生に 続く校舎の窓近く

木々の翠を見やりつつ 学ぶ心の清きかな

紫にほふ武蔵野の はてに聳ゆる富士のねの

雪の光をのぞみつつ 研く心の高きかな

仰ぐも遠き建国の 君と臣との雄心を

今も楯とし剣とし 進みゆくてに敵ありやむ

事しもあらば国のため 君のみためにそそぎてむ

あつき血潮を胸にもつ 同じ心の千余人

【参考】新宿高校校歌 作詞 安藤一郎

朝は澄める大空の ひろきを仰ぐ清けさに

世界の心豊かに酌まむ 光を目ざす若き胸

ああ 千余のわれら理想に燃ゆる

代々木の森は年ごとに 緑の色もいや増して

若き命ぞまた立ち返る 希望は常に新しく

ああ 千余のわれら力に満つる

文化の流れ西東 新たに結ぶ日本の

若き世代はわれらの肩に 正義と愛の大道を

ああ 千余のわれら雄雄しく往かむ

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

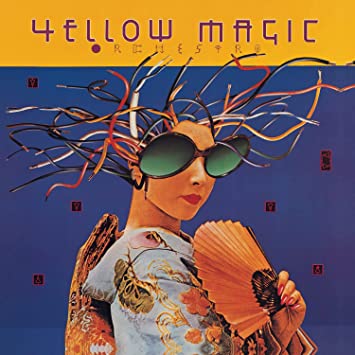

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト