▲林芙美子の書斎

▲林芙美子の書斎

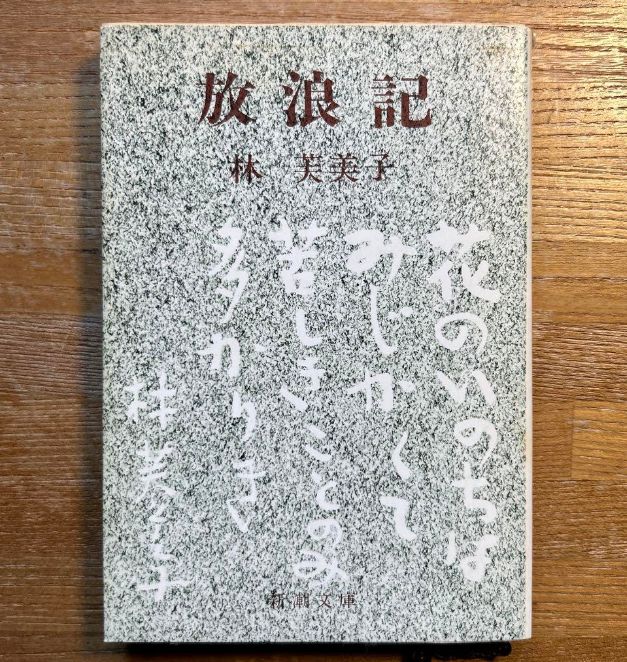

林芙美子(→)の代表作「放浪記」を読んだ

新潮文庫で576ページという、やや長い作品で、第一部、第二部、第三部に分かれている

第一部を読み始めると、話があちこち飛んで時系列が混乱しているような、ストーリー性が弱いような印象があって、はっきり言って読みにくい

これが原因で、途中で読むのを断念する人も多いらしい

話の途中に沢山の詩が入っているので、自伝的作品でありながら、詩作前後の背景解説付き詩集といった感じ

それでも何とか第一部を読み終え、一晩寝たら頭の中が少し整理されたのか、翌日に読んだ第二部以降は分かり易かったし、急に面白くなった

自伝的作品と言っても、中心は芙美子が20代の若く貧しかった時代の話

それも半端ない貧しさで、毎日の食べものを手に入れるのに汲々としている

空腹なのにお金が無く、下宿の下の階に忍び込み、炊事場で味噌汁を盗んで飲む場面には唖然とする

その中でも読書だけは、まさに寸暇を見つけて続けており、本当に文学が大好きなのがズキズキ伝わってくる

今からちょうど120年前の、明治36年(1903年)生まれなので、私から見ると祖父祖母の時代と重なる

この時代の貧しい家庭の子どもが小学校を卒業すると、男の子は丁稚奉公、女の子は女中奉公などに出るのが普通で、小卒で社会に出るのが当たり前の時代だった

大学へ行くのが珍しくもない現在のような豊かな社会になったのは、1960年代の高度成長以降のわずか半世紀ちょっとで、日本の歴史から言ったらごくごく最近の話なのだ

芙美子は小学生のころから、親と一緒に行商をしており、今で言えば飛び込み営業のような仕事もする貧しい家庭の子どもだった

旧制中学(女の子は女学校)へ進学できるのは、富裕な家庭の子どもに限られていた

そんな時代だったが、小学校の教師が芙美子の文学的才能を発見し、そのすすめもあって女学校に進学する

親からの支援はほとんど期待できず、

「昼は女学校で、夜はバイト」

「周囲はお金持ちのお嬢さまばかり」

という十代のキツイ4年間を過したはずなのだが、その辺の苦労話が本書には少ない

もしかすると、キツイながらも結構楽しい女学校生活を送っていたのかもしれないし、芙美子にはそんな精神的たくましさ(生命力)がある

芙美子自身も、芙美子の母親も男運が悪くて、つまり非常に稼ぎの悪い男とばかりくっついて、この辺の男関係や貧困生活の苦労話が哀愁を帯びている

確かに明日をも知れぬ毎日、赤貧洗うがごとしの毎日なのだが、その割に芙美子本人は余り深く悩んだりせず、「お金が無い無い」と言いながらもあっけらかんと毎日を送っており、たくましい生命力を感じさせる

おそらく「何も無い者の強み」というのか、もうこれ以上落ちようがない境遇のもたらす不思議な安心感のようなものがあったのかもしれない

雑貨の行商のような仕事から始まって職を転々とし、カフェーの女給(今ならキャバ嬢?)もしていて、この辺の描写が森光子(→)の有名な舞台「放浪記」で詳しく演じられていたらしい

舞台を生で見ることはなかったが、舞台を記録した動画が手元にあるので、「放浪記」の映画とともに近日中に観たいと思っている

実は、私が以前に住んでいたマンションの上の方の階に森光子が住んでいて、エレベーターで時々一緒になったりしていたのだが、話しかけたりお近づきになることはなかった(少しもったいなかったかな)

もちろん大女優なのだが、すぐ近くで見ると小柄なおばあさんといった感じ

こんな人が20代のカフェーの女給の役をやるのかなと不思議に思った

カフェーの女給をテーマにした文学と言えば永井荷風なのだが、彼はカフェーのお客となる金持ちの中年男で、芙美子はカフェーで働く貧しくて若い女という、まったく正反対の立場

荷風が足繁く通った銀座のカフェー「タイガー」の名は「放浪記」にも登場するが、荷風と芙美子が同じ店内で客と女給として同席したことは、たぶん無かったようだ

本書「放浪記」全体を読んだ印象としては、21世紀の今なら何の違和感もなく普通に生きていそうな現代的感覚の女性が、たまたま運悪く1世紀前に生まれてしまったような感じがする

「エセー」を書いたモンテーニュは、「中世に生まれた近代人」などと言われているが、彼は貴族だったので経済的な苦労はしていない

以前に瀬戸内寂聴(→)の動画を見ていたら、

「若い頃はいろいろ苦労したけど、

だんだん時代が私に追いついてきたので、

いまは生きるのがとても楽になりました」

というようなことを言っていた

芙美子の場合、時代が彼女に追いつくことは無かったのかもしれないが、たまたま雑誌に連載した「放浪記」(第一部)が人気となって、単行本もベストセラーになった

またたくまに文壇の寵児となり、貧困を抜け出して経済的成功も手に入れた

この辺の事情は、ギッシング「ヘンリ・ライクロフトの私記」を連想させる

19世紀の英国の売れない作家が、お金のためにしたくもない仕事をしたり、書きたくも無い雑文を書いたりして貧しく暮らしていたが、ある日遠い親戚の遺産が転がり込み、本当に書きたい作品だけを書くという恵まれた書斎生活に移行した喜びにあふれている

ジョブズ(→)は「適度なレベルのお金」( some money )が手に入ったら、それ以上のお金は人生にとって大切ではないと言ったが、その「適度なレベルのお金」すら無いとかなり悲惨な人生になるので、運良くそれが手に入った時の喜びは非常に大きいようだ

ただ芙美子の場合、出版社に原稿を持ち込んで断られたりした貧困時代の記憶のせいか、どんな仕事でも断ることなくガツガツ引き受けるので、同時代の同業者(作家)たちからは「仕事を奪う女」として嫌われていたそうだ

およそ人間には

遠くから見ると立派な人物なのだが、近くで付き合うとイヤな奴・・・(1)

遠くから見ると悪党だが、近くで付き合うとすごくいい人・・・(2)

の2種類がいるようだ

政治家で言えば(1)は中曽根康弘、(2)は田中角栄(→)と言われているが、どうなのだろうか

芙美子は、(2)のタイプだったのかもしれない

冒頭の新潮文庫の表紙に書かれた有名な言葉

「花のいのちはみじかくて

苦しきことのみ多かりき」

は、芙美子の貧しくて苦しい前半生を象徴しているとされているが、作家の村岡花子に送った芙美子からの手紙に書かれた下の文章こそ、彼女の生命力を象徴している

「多かりき」と「多かれど」の違いに注目してください

経済的な成功を手に入れた芙美子は、新宿区に豪邸を建て、画家の男(手塚緑敏、→)と幸せな家庭生活を送っていた

だが、どんな仕事でも断ることなくガツガツ引き受けることで無理をし過ぎたせいか、1951年(昭和26年)にわずか47歳であっけなく急逝(心臓麻痺)

みじか過ぎる花のいのちを散らしてしまった

仕事の無理もあるが、若い頃の貧困による劣悪な食生活で栄養が偏り、免疫力が低下していたのではないだろうか

芙美子が急死した場所は、食レポ(グルメ紀行文)を書くために訪れたうなぎ屋で、芙美子はすでに超人気作家になっていたのに、そんな新人ライターがするような雑仕事まで引き受けていた

それで「仕事を奪う女」として文壇からは嫌われていて、芙美子の告別式では葬儀委員長をつとめた川端康成(→)が

故人は、文学的生命を保つため、他に対して

時にはひどいこともしたのでありますが

しかし、後二、三時間もすれば

故人は灰となってしまいます。

死は一切の罪悪を消滅させますから

どうか故人を許して貰いたいと思います

と弔辞を述べて、参列していた多くの芙美子ファンの涙を誘った

芙美子が一緒に暮らした手塚緑敏は、画家としての才能は開花せず、彼女の作家収入に依存して、今で言う「主夫」として暮らしていた

今ならそんな夫婦は珍しくないが、何しろ1世紀近くも前なので、周囲からは「髪結いの亭主」とか「甲斐性なし」「ヒモ」とか言われて白い目で見られていたかもしれない

でも手塚緑敏はそんなことを気にせず、右上の写真のように芙美子と仲良く楽しく暮らしていたようで、芙美子と同様に「たまたま運悪く1世紀前に生まれてしまった」現代的感覚の持ち主だったようだ

芙美子は1903年に生まれ、その前半生は極貧の中で生き、27歳(1930年)から「放浪記」が売れに売れて極貧から脱し、多くの仕事と実直な夫(緑敏)に囲まれて、充実した後半生(約20年間)を生きた

芙美子が建てて手塚緑敏との楽しい生活を送った豪邸は、現在は林芙美子記念館として公開されている

近日中に尋ねてみたいと思っている

(^_^;)

▲ミシェル・エケム・ド・モンテーニュ(Michel Eyquem de Montaigne)

昨日ジョブズの最後の言葉から死について書いたので、そのつづきを書く

大学受験のころ、英文解釈の英文に下のような文章があった

我々の多くは、100年前にはこの世に存在していなかった

我々の多くは、100年後にはこの世に存在していないだろう

ではなぜ、前半を悲しまず、後半だけを悲しむのか?

当たり前じゃないかと感じる人も多いかもしれないが、私にはなぜか心に刺さり、記憶に残って長く気になっていたが、その時は誰の文章なのか分からなかった

それから20年以上たったある日、読書をしていたら、その文章にぶつかった

16世紀ルネサンス期のフランスの哲学者モンテーニュの言葉で、彼の代表作「エセー」の中の文章だった

彼はワインの産地で有名なフランス南西部の中心都市ボルドーの近くの、モンテーニュ村の貴族の息子だった

彼の家が支配している村なので、彼の名前と同じ村名になっている

さほど大貴族と言うほどではなかったようだが、フランス革命より2世紀以上も前のフランス貴族の生活は、非常にぜいたくなものだった

彼がまだ幼いころ、専門の目覚まし楽団がいて、目覚めの音楽を毎朝演奏していた

目覚ましベルのような荒々しい音で目覚めると、脳の発育に良くないと親が考えたようだ

最初はごく静かな音楽から始め、彼が目覚めるまで少しずつ音量を上げ、彼が目覚めてからもしばらく演奏を続ける

まさにアンシャンレジーム期の、貴族の優雅さの極致のような生活だ

現在の超高級ホテルで、このようなサービスを提供したら面白いと思うのだが、まだ眠っている部屋に楽団が入って来るのを嫌がる人も多かろう

彼の父親(ボルドー市長を務めたこともある)は息子の教育に熱心な教育パパだったようで、家庭教師をやとって彼に当時の学問教養を広く身につけさせた

当時すでにラテン語は日常語ではなかったが、彼の父は家庭教師にフランス語の使用を禁じ、ラテン語だけで彼を教育した

当時の学問教養は、ほぼすべてラテン語で書かれていたので、そのための配慮だった

おかげで彼は、ラテン語をフランス語と同様に、母国語としてあやつれるようになった

彼は成長して裁判官になり、ボルドー高等裁判所(パルルマン)で働いた

しかし彼は裁判官の仕事に飽き(貴族は飽き易い)、37歳の時に退職して故郷のモンテーニュ村に帰り、屋敷の中に書庫を兼ねた読書室(librairie)を設けて読書生活に入った

▲モンテーニュの読書室(librairie)

天井の梁(はり)に、古典文献からとった格言名言が書かれている

彼の読書室はモンテーニュ村に現存している

一度尋ねてみたいと思っているのだが、コロナのせいで延び延びになっている

右の写真(→)は、モンテーニュの屋敷の片隅にある塔で、この3階に彼の読書室がある

彼が生きた時代は16世紀の後半で、日本で言えば戦国時代、織田信長の生きた時代と重なる

今より平均寿命が短かったとはいえ、37歳でご隠居さんのような生活に入るのは、かなり早かったはずだ

ただ、当時の貴族は生まれてから死ぬまでずっとご隠居さんみたいな生活の人もいたので、特に問題はなかったようだ

それからの彼は、モンテーニュ村の領地管理という必要最低限の雑務(ビジネス)以外は、この読書室にこもってギリシャ、ローマの古典を広く渉猟(しょうりょう)し、その合間に「エセー」という本を書いた

当時のフランスは宗教戦争のまっただ中で、カトリック勢力とプロテスタント勢力が、血で血を洗うような抗争を続けていた

時には彼の屋敷に暴徒がなだれこむような事件も発生しているが、彼は穏健な思想だったので、カトリックとプロテスタントの両派から信頼されており、のちに一時ボルドー市長をつとめて両派の調整もしている

彼はそんな両派の抗争からは距離を置いて、読書室での静かな読書と執筆の生活を続けた

まあ、働く必要のない貴族だからできた生活と言えばその通り

だが現在の平和で自由で豊かな日本で「適度なレベルのお金(some money)」があったら、誰でもその気になれば実現可能な生活かもしれない

彼はカトリック教徒だったが、「エセー」には宗教的記述が乏しく、この時代の人としては驚くほど合理精神に貫かれている

武人と文人という違いはあるが、合理精神のカタマリのような信長とモンテーニュが出会っていたら面白かったのではないかと思う(モンテーニュは信長より1歳年上)

彼はラテン語の達人だったが、「エセー」は日常語のフランス語で書いた

そのせいか広く読まれて、ちょっとしたベストセラーになった

当時のフランス国王とも親しく、国王が彼の屋敷に泊まりに来て夜遅くまで語り明かしたり、彼がパリまで遊びに行って国王と会ったりもしていた

フランス国王アンリ3世→

モンテーニュは、国王アンリ3世の「侍従」という立場だったが、常に近くにいて臣従していた訳ではない

国王のアドバイザーやコンサルタントのような立場だったと思われる

書名の「エセー」は、エッセイ(随筆)の語源となっており、もともとは「試み」や「企て」という意味

彼は自分という実験台を通して、散文形式で率直に思いつくままに、人間という存在を描写してみようと「試み」た

「エセー」は現在、日本語訳されて岩波文庫にも入っており、全6巻2224頁という大部の作品だが、体系もストーリーもなく、思いつくままのバラバラなテーマで書かれた本なので最初から通して読む必要はなく、好きな所から読み始めても楽しめる

だから夜眠る前に「エセー」を開き、適当なページから眠くなるまで読むというのを習慣にしている人も多く、私もその一人だ

冒頭に「ではなぜ、前半を悲しまず、後半だけを悲しむのか?」と書いたが、これだけを読むと唐突な感じで納得できる人は少ないと思う

だが、彼の「エセー」に読み親しんでいると、この考え方(哲学)が心に染み込んできて、死が余り怖くなくなるような気がするのだ

(^_^;)

私は「歩くの大好き」で、あちこち歩き回っています

つい先日も小石川後楽園と旧岩崎邸庭園を歩きました

小石川後楽園は、ベスト10に入ってますね

第1位の新宿御苑は、出身高校が「御苑」(ぎょえん)に面していたので、高校時代の3年間、教室の窓から毎日「御苑」の緑を眺めていました

私のいた新宿高校では、新宿御苑を単に「御苑」と呼んでいました

新宿高校と御苑の間の塀には「謎の穴」が開いていたので、御苑には入場料があるにもかかわらず、密かに無料で自由に行き来出来ました

新宿御苑の管理事務所が、なぜこの「謎の穴」をふさがなかったのか、まさに謎です

その塀のあった場所に、明治通りの交通量を減らすための新しい道路「新宿高校バイパス」が出来たので、たぶんあの謎の穴は無くなったと思います

第2位の椿山荘は、明治の元勲だった山縣有朋(やまがたありとも、→)の本邸だったところで、小田原や京都にも別邸がありますが、どれも名園として名高い

彼は政治家や軍人であると同時に、和歌や作庭を趣味とする文化人でもありました

山縣有朋は、軍人勅諭や教育勅語を創った人で、当時のロシアの南下政策(日本侵略の可能性が大きい)への対策で、明治日本の軍事力を強化するために尽力した人です

この南下政策でロシア帝国の周辺国の多くはロシアの植民地となり、地獄の苦しみを味わいました(ウクライナもそのひとつで、今もその地獄を味わっています)

時代の必要とは言え、国民に多くの苦労を強いることになったので、彼の評判は今も昔も余り良くありません

私はいま、この山縣有朋という人物に興味が出て、伝記とか関連する歴史小説などをこれから読もうかなぁと思っています

下のランキングリスト以外にも東京には名園名庭が多く、庭歩きには事欠きません

その多くが江戸時代の大名屋敷です

当時の大名屋敷というのは、参勤交代で江戸に在住した大名やその家族の住居であると同時に、現在の大使館のような役割もあり、江戸で幕府や他藩の要人を招待して頻繁に茶会や宴会を開いていました

そのときに招待客に素晴らしい庭を見せることが大名のステータスでもあったので、江戸の各大名は大名屋敷の庭造りに莫大な手間やお金を注いだ訳です

いま世界中から観光客が日本へ押し寄せていますが、京都と並んで東京の庭園も人気の的になっています

日本庭園というのは、世界の庭園マニアの間でも非常に評価が高いようです

確かに日本庭園に比べると、西洋風の庭園は定規とコンパスで設計した子ども向けの公園といった感じで、イマイチ奥深さに欠けるような気がします

(^_^;)

* * * * * * *

第1位は「新宿御苑」。

1906年に皇室庭園として誕生した新宿御苑。ヨーロッパ式の整形式庭園と風景式庭園、そして日本庭園を組み合わせており、「風景式庭園の名作」とも言われています。1949年からは国民公園として一般にも公開されました。広々とした御苑内は“都会のオアシス”として多くの人に愛されています。

第2位は「ホテル椿山荘東京 庭園」。

レストランや結婚式場を備えている「ホテル椿山荘東京」にある庭園です。美しい景色が広がる庭園では、春は桜、初夏は蛍、秋は紅葉など四季折々の風景を楽しめます。庭園内には「弁慶橋」(→)と言われる赤い色が印象的な橋や、夏には涼しい水音を感じられる「五丈滝」などもあり、見どころ満載です。

1位 新宿御苑(4.6pt/35,087クチコミ)

〒160-0014 東京都新宿区内藤町11

2位 ホテル椿山荘東京庭園(4.6pt/429クチコミ)

〒112-0014 東京都文京区関口2丁目10-8

3位 ホテルニューオータニ 日本庭園(4.5pt/734クチコミ)

〒102-8578 東京都千代田区紀尾井町4-1

4位 成城五丁目猪股庭園(4.5pt/122クチコミ)

〒157-0066 東京都世田谷区成城5丁目12-19

5位 浜離宮恩賜庭園(4.4pt/9,490クチコミ)

〒104-0046 東京都中央区浜離宮庭園1-1

6位 皇居東御苑(4.4pt/7,008クチコミ)

〒100-8111 東京都千代田区千代田1-1

7位 明治神宮御苑(4.4pt/422クチコミ)

〒151-8557 東京都渋谷区代々木神園町1-1

8位 帰真園(4.4pt/200クチコミ)

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目16-1

9位 六義園(4.3pt/8,440クチコミ)

〒113-0021 東京都文京区本駒込6丁目16-3

10位 小石川後楽園(4.3pt/5,024クチコミ)

〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目6-6

昨日9/22はYouTube動画を観ているうちに、オールディーズや日本のフォークソング、さらに藤圭子にたどりついて、またしみじみ聴き惚れてしまいました

藤圭子は何を歌わせても超天才なんだけど、上の動画はその中でも格別に際だって、もう神がかっているとしか言いようがない

私は藤圭子のYouTube動画を、何百本も繰り返し繰り返し観ている(聴いている)が、上の動画はその中でも一番の「推し」です

見た目はふつうの主婦が近所のスーパーに買物に行くような服装で飾り気なし、寝起きのボサボサ頭みたいな感じ(まさに乱れ髪)

それが歌い始めると、歌の神が乗り移ったような憑依系(ひょういけい)の世界に入る

本人には気合いも気負いもなく淡々と歌ってるんだけど、聴いてる歌手にしきのあきらの表情に「完全に圧倒されてる感」が浮かんでる

たぶん「プロだから分かる本物のスゴさ」みたいなものを感じ取っているのかな

この歌は美空ひばりの持ち歌で、美空ひばりだって大変な歌唱力なんだけど、聞き比べると完全に食っちゃって比較にもならん感じ

歌手で現在は参議院議員の中条きよし(→)は

「ボクの持ち歌をそんなにうまく歌われたら

やってられないよ-」

と言った(プロ歌手としての敗北宣言)

歌手の村田英雄は「もうオレの歌を歌うな!」と怒ったとか(大人げない)

もう亡くなって10年、引退してから数十年で、知らない人も多いと思うけど、こんなスゴい歌唱力の人は空前絶後、今後も永久に現れないだろうなぁと思うよ

ありがたいことに、YouTubeに大量の動画がアップされてるので、いつでも藤圭子の世界にどっぷり浸かることが出来ます

自殺に至った彼女の心の闇は永久に闇のままかもしれないが、天才というのは常人には計り知れない別世界に住んでるし、けして住みよい世界ではなさそう

最近観たYouTube動画で、同じくらい「天才はスゴい!」と感じたのが下の動画(↓)です

もちろん、クイーンの持ち歌だけど、食っちゃってますねー

藤圭子は主に演歌を歌っていたけど、本人が本当に好きだったのはビートルズなどの洋楽系で、いつもアメリカに住みたいと言っていた

実際に引退してからは、精神を病みながらも、日米を行ったり来たりして暮らしていました

(T_T)

久しぶりに映画「ゴッドファーザー」の1~3をまとめて観ました

さすが映画史に輝く超名作映画だけあって、何度観てもいいもんですねぇ

特に2が絶品で、心が締め付けられるほどいい!

初代ゴッドファーザー(年配役)のマーロンブランド、二代目のアルパチーノもいいんだけど、初代(若者役)のロバートデニーロ(→)がものすごくいい

1と2が作られたのが1970年代なので、すでに半世紀が経過しているが、これを超える映画は余り出て来ていないような気もする

シシリー島(←)のコルレオーネ村で、地元のマフィアに両親や兄を虐殺された初代ゴッドファーザー(1901年、わずか9歳)が、命をねらう地元マフィアの追手を逃れて新天地アメリカへ渡る

小さなカバン一つで無一文、身寄りも無く、やや栄養失調気味で、英語もまったく話せず、まさに完全ゼロから出発

それが44年後(1945年、53歳)には、ニューヨーク5大マフィアの最大ファミリーのボスにのし上がって、孫の洗礼祝いに盛大なパーティーを催し、地元の名士や上院議員も出席する

まさにアメリカンドリームなのだが、けして大昔の話ではなく、我々の祖父祖母の生きた時代

わずか100年ほど前なのに、今と比べると生きる環境が非常に厳しい

特に社会的弱者には厳しいのだが、みんなたくましく生きている

教育や労働環境、福祉などが充実して、日米欧など先進国の生きる環境は最近100年間で格段に良くなった

だがそのぶん、人間が弱くなっているような気もします

はっきりしたデータは手元にありませんが、社会が豊かになって生きる環境が良くなるほど、自殺者は増えているような気がします

((((;゚д゚))))

歳を取ると腹が出たりして体重が増えることは、中年を過ぎた人なら痛感していることと思いますが、年齢階層別の平均体重データを見ると、50歳代以降では

年齢が上がると平均体重が減少する

という統計データがあります

これを基にして

「歳をとればヤセるのだから

急いでダイエットしなくてもいいだろう」

などと結論を出すと大間違いになります

50歳代以降では、太った人が先に死ぬので、

やせた人が生き残り、平均体重が減少する

というのが、このデータの裏に隠された真相です

平均体重のデータ収集(サンプリング)に、死んだ人が含まれないのは当然ですよね

もちろん「年齢が上がると平均体重が減少する」の原因には、「太った人が先に死ぬ」以外の要因もありますから、実際の研究はもっと複雑です

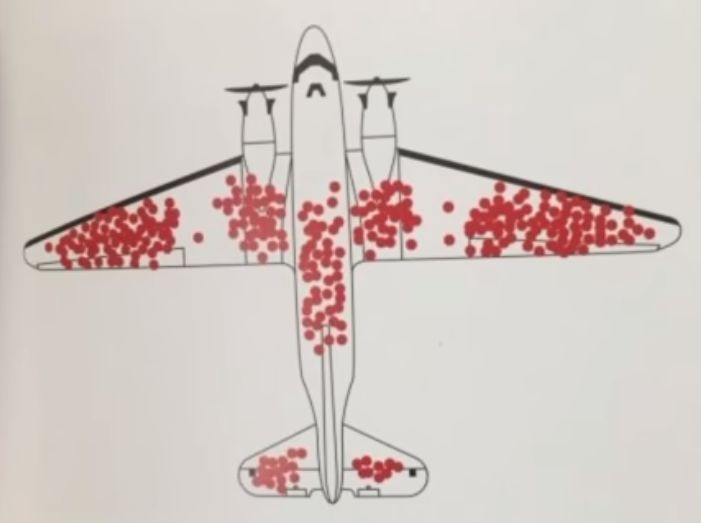

上の図は、第二次大戦で実戦に参加した爆撃機を調べて、敵(敵機や高射砲)から攻撃を受けて損傷した場所を赤い丸印で示したものです

このデータを基に

赤い丸印の多い場所の装甲を強化した

これを読んで、統計データに鋭い人なら、おかしい!と気付くはずです

「敵から攻撃を受けて損傷した場所」のデータが得られたのは、墜落せずに基地まで帰還できた爆撃機だけなのですから、上の図は「損傷を受けても墜落しなかった場所」のデータであるに過ぎません

そんな場所の装甲強化は、優先順位が低いはずです

損傷データの本来の母集団は、攻撃を受けたすべての爆撃機ですが、墜落した爆撃機のデータが得られないために、墜落しなかった機のデータだけが収集(サンプリング)された訳です

統計データを見る上で最も重要なことは、

そのデータが、どのように収集(サンプリング)されたか?

ということです

上の例のように偏り(かたより)のあるデータ・サンプリングをすると、間違った結論を導くことになりかねません

上の2つの例におけるサンプリングの偏りは、肥満者の死亡、爆撃機の墜落という意図せざる原因でした

しかし世の中には

悪意を持って意図的に統計データをイジって

間違った統計データを公表する悪党(→)

も少なくありません

その代表が、現在のチャイナチス中国共産党で、奴らは自分たちにとって

都合の良いことは100倍にして公表する

都合の悪いことは100分の1にして公表する

という超ウソつき体質で、かつての日本の大本営発表よりもはるかに悪質です

さらに悪党どもが危険なのは

自分のウソを自分で信じ、

自分のウソに酔って、間違った判断を下す

ということです

プーチン(→)がその例で、部下の上げてきた真っ赤なウソの情報を信じて、「ウクライナは1週間で降伏する」などと考え、無茶な侵攻開始を判断しました

いまチャイナチス中国共産党の習近平が、同じような判断を下そうとしています

狂気の沙汰です!

((((;゚д゚))))

コミック(マンガ)「ナニワ金融道」を再読した

累計発行部数1600万部という、日本の漫画史に残る有名な作品で、映画にもなっている

前回読んだのはバブル崩壊(1990年)直後で、まだ連載中だったので途中までだった

全19巻のうち、今日は1~15巻を読んだ

作者の青木雄二(←)は、マルクス主義者を自称するやや奇人変人、一種の天才奇才とも呼ぶべき人物なのだが、惜しくも2003年に肺がん(58歳)で亡くなっている

作者没後も後継者たちが「青木雄二プロダクション」というのをつくって「新ナニワ金融道」など続編をいっぱい出しているので、まだ未読が大量にあってしばらく楽しめそうだ

前回読んでから30年もたっているので記憶が薄れたところも多く、新しく読むような気分だったし、とにかくこの作品は元々メチャ面白い!

バブル崩壊のころは債権回収の「教科書」として、各銀行の支店などに本書が全巻そろえられていて、銀行員たちがむさぼるように読んでいたらしい

上の表紙から分かるように、大阪独特の下品さ泥臭さをこれでもかと言うほど前面に押し出した独特の画風で、人間のドロドロした欲望や情念が渦巻く修羅場をセキララに描いている

講談社のマンガ雑誌「モーニング」に1990~1996年連載で、まさに日本がバブル崩壊で揺れに揺れていた時期と重なる

突然襲ってきたバブルの破裂(と当時の人たちは思っていた)で、それまでの順風満帆の人生を根底から覆されて悲惨な地獄へ堕ちていく人たちの姿を、しかもユーモラスに描いている

それまでバブルでジャブジャブにお金を貸し出していた金融機関が、突然貸し出しを渋って債権回収に走った

お金を返せなくなった人たちも悲惨だが、返せない人から鬼や悪魔と呼ばれつつ、貸金の返済を迫る金融機関の最前線にいた金融マンたちも悲惨だった

▲債権回収とリストラの嵐で、ヤケクソになっているノンバンクの幹部

そのような金融機関の底辺に位置する街金融「帝国金融」の新人社員・灰原達之が主人公

街金融(まちきんゆう、消費者金融、サラ金)は、日本の金融カースト制度(↓)の底辺に位置し、上には都銀(メガバンク)、公庫、地銀、信金、クレジット、ノンバンクなどがあり、下には闇金融(やみきんゆう)という無法地帯もあって、本書にもたびたび登場する

考えてみると、日本がバブル崩壊した1990年からすでに33年も経過していて、当時のことを鮮明に覚えている人たちは50代以上だ

33年が過ぎても、日本バブルの後遺症はあちこちに残存しているが、日経平均がバブル崩壊後の高値を抜いたりして、ようやく後遺症から抜け出す気配が感じられ始めている

そして今、お隣の大陸では、超巨大な中国バブルの崩壊がすでに始まっている

何しろ不良債権の規模が33年前の日本バブル崩壊よりヒトケタ上(推計1000兆円~2000兆円)と予想されている

おまけに

何でも秘密主義、ワイロ主義の

暗黒独裁チャイナチス中国共産党

が経済を仕切っているから、マクロ経済統計の数字がまったくアテにならず、これから中国経済にどんな混乱が起こるのか非常に分かりにくい疑心暗鬼の状況になっている

なにしろチャイナチス中国共産党は、自分たちにとって

都合の良いことは100倍にして公表する

都合の悪いことは100分の1にして公表する

という超ウソつき体質で、かつての日本の大本営発表よりもはるかに悪質だ

とにかく、中国経済が壊滅するのは確実だが、日本を含めた世界経済も無傷では済まない

ノーベル賞経済学者クルーグマン(→)は、中国バブルの崩壊は、日本バブルの崩壊とは比較にならないほど大規模で悲惨なものになると予想している

ただし、経済学者の予想は外れることが多い

日本バブル崩壊のとき日本社会の混乱が比較的軽微で済んだのは、当初のバブル崩壊直後、金融機関が債権放棄などで不良債権処理を引き受けてバッファー(衝撃吸収材)となり、その後にゼロ金利政策などでゆっくり金融機関を救済したからだと思う

それでも30年かかったのだ

中国バブル崩壊の経済的な混乱はすでに始まっており、建築中のマンションを買ってお金をすでに払っっているのに(中国では完成前にお金を払うのが普通)、建築工事が中断してマンションが手に入らず、人生設計を台無しにされた人民が狂ったように泣き叫んでいる

そんな工事が中断して誰も住んでいないマンション群は「鬼城(きじょう、中国読みグェイチョン)」と呼ばれており、そんな廃墟(ゴーストタウン)が中国全土に山のように存在している

やがて中国バブル崩壊の経済的な大混乱が、中国の政治的混乱や社会的混乱に広がっていくのは間違いなく、これから半世紀くらいかけて、チャイナチス中国共産党の崩壊や、中国の国家分裂や内戦になる可能性もある

追い詰められたチャイナチス中国共産党が、活路を台湾進出(侵攻)に求めるかもしれない

それは世界恐慌→満州進出→真珠湾という、かつて日本がたどった道筋と重なって見える

((((;゚д゚))))

▲中国の鬼城と呼ばれる廃墟(ゴーストタウン)