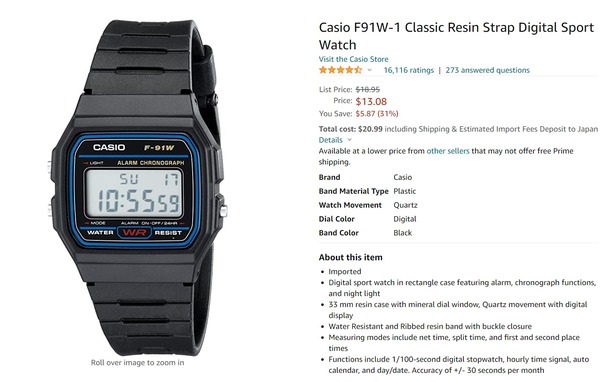

この腕時計は世界で最も売れている腕時計の一つとも言われています。

今までに累計1億個以上、世界中で年間300万個以上が売れているそうです。

『カシオ F-91W』は約1000円台で買える値段も非常に安い量産型の腕時計なのですが、その性能と信頼性は非常に高く評価されていて、数多くのセレブや腕時計愛好家からも一目置かれている存在だったりします。

腕時計の基本機能をしっかり備えていて、日付・曜日表示やLEDライト、アラーム機能、ストップウオッチ機能、そして耐水性能も備えています。

電池寿命は7年とされていますが20年以上持つ人もいるそうです。

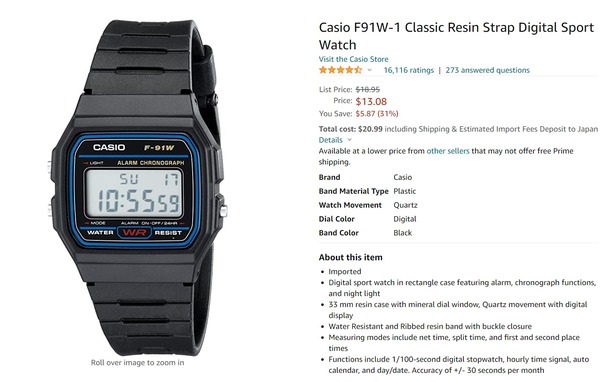

ちなみに米アマゾンではこの腕時計のレビュー数は1万6000件を超えていて、多くの人達から素晴らしい腕時計だという評価を得ているようです。ウィキペディアによると

カシオは電子計算機技術を活かして1974年からクォーツ式腕時計の市場に参入した。

デジタル腕時計の多機能性を追求し、1983年に発売した「G-SHOCK」シリーズは腕時計としては破格の耐久性を備えた製品として世界的ヒットを飛ばした一方、1980年代には並行して、廉価で薄型な実用デジタル時計を低コスト量産する技術開発をも推進し、国際的な最廉価帯の腕時計市場を席巻した。

F-91Wは、この低価格ラインで特に成功したカシオ製品の一つであり、細部の改良を受けながらも20年以上にわたり生産が続いている。

日本での2019年初頭時点での実売価格は、実店舗・通信販売とも900円から1,000円前後である。

カシオはこれまでの販売量を公表していない。

時計ジャーナリストの広田雅将は2016年に執筆したコラムで、業界関係者から聞いた、本製品が「今までに売れた数は億を越えるだろう」との推定を記述し、その普及ぶりについて

「もはや人類のインフラだ!」

と評した。

イギリスのライター、ダンカン・マースデンは2019年のネットコラムでF91Wの生産量を「年間300万個」と記述している。

デザイン・ミュージアム・ロンドン(英語版)の責任者を務める評論家スティーブン・ベイリーは、この製品のデザインについて「控えめな傑作」であると評している。

という訳で今日はそんな腕時計『カシオ F-91W』についての反応を紹介したいと思います。

米アマゾンのレビュー数は驚愕の1万6000件超え↓

https://www.amazon.com/Casio-F91W-1-Classic-Resin-Digital/dp/B000GAWSDG/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8

動画

以下海外の反応↓

・正直なんでこの腕時計がそんなに人気なのか分からない・・・

これよりも素晴らしい腕時計は沢山あるのに。

・腕時計に何を求めるかによるだろう。

高級ブランド好きでファッション性を求める人には向いてないだろうね。

でも時計としての機能と性能を求める人にはによるだろう間違いなくオススメできるよ。

・この腕時計を見た人は古臭いデジタル時計と思う人もいるだろう。でもそれが良いんだよ。

この腕時計は非常に安く買えるのに、デジタル時計としての性能と使い勝手は非常に優秀だからだ。

これは電池を何年も取り替えなくて良いし、ストップウォッチ、アラーム、カレンダー、防水性という基本スペックを全て備えているんだからね。

・むしろこのデザインが良いんだよ。

このデザインを見ると80年代や90年代の素晴らしい時代を思い出すんだ

・私はデジタル腕時計にはあまり関心も興味もなかったんだけど、ここ数年でその評価はとても上がってきてる。

カシオの腕時計はコスパを考えると非常に素晴らしいと言えるだろう。

・これストレンジャーシングスのダスティンもしてた時計だよね。

(80年代の少年達の青春と恐怖を描いたドラマ、ストレンジャーシングスより↓)

・これはもはや腕時計界のレジェンドだと思う。

・正直この腕時計は全ての男性が生涯に1度は所有するべき物だと思う。

・↑本当にそう思うよ。

この時計は一生使えるだろうからね。

・俺も持ってたなこれ。

・この腕時計は父親から買って貰った奴だわ。

・高校生の頃この腕時計をしてたよ。

これはとても頑丈だった。

・これは安い腕時計だけど決して使い捨てるような物ではない。

私はこの腕時計を自分の子供に受け継がせるつもりだ。

・日本人が何かを作る時、それは一生使えることを意味するんだよな。

・私は最近30年物のアンプを手に入れたけど、勿論それは日本製だったよ!

・この腕時計は腕時計界のトヨタだな。

・今32歳だけど2個目のカシオF-91Wを使用してるよ。

自分はオーストラリアで13歳の時からこの腕時計を使ってたんだけど、最初に使ってた奴は無くしてしまったんだよね。

・自分はカシオなら『A168』の方が好きだけどな。

(こちらも最高傑作の一つとして世界中で馬鹿売れしてます。CASIO A168WA-1 ↓)

・トルコ人だけど、これは私が子供の頃にずっと欲しいと思っていた物だった。

それが10ドル以下の値段で売ってたから買ったんだけど、正直私が買った物は本物なのか偽物なのかも分からない。

でも子供の頃から憧れていた物が手に入って本当に嬉しいよ。

ベッドの中でバックライトをつけるだけでも楽しいんだ。

・俺はこの腕時計の偽物が出回ってるなんて思ってもいなかった(笑)

(調べてみると偽物も相当数出回っているようです。)

・正直これは今まで所有した物の中で最高の腕時計だと思ってるよ。

・父親はロレックスやオメガも持ってたけど、人生の終盤に使ってたのはこのカシオの腕時計だったよ。

・これは重くて高級な腕時計にウンザリしてる人には本当にオススメだよ。

軽くて気軽に使える最高の腕時計だからね。

・これ防水性能もあるから手を洗う時にも外す必要ないのが良いんだよ。

仕事柄汚れたり濡れたりすることもあるんだけど、そういう場所でも気にせず付けていられるのが素晴らしいよね。

・私は毎日スマートウォッチを使っていたんだけど、充電がすぐ切れることにイラついてこのカシオの時計を買ったんだ。

初めてこの時計を手にした時はその小ささに驚いたよ。

体が大きい人の場合はこの腕時計はかなり小さく感じるかも知れない。

でもこの腕時計は付け心地がとても快適で、身につけていることを忘れてしまうくらい軽いんだよ。

そしてカレンダー機能が付いてるのも良いよね。

いつも、あれ今日何日だっけ?と忘れてしまうことがあるからこれがあると非常に便利だよ。

そして腕時計の設定も簡単で、24時間モードと12時間モードを簡単に切り替えることができるのも最高だ。

バックライトは片側点灯だから夜間は若干見にくいけど、この腕時計の評価は総合的にかなり素晴らしいよ。というか値段を考えると文句など言えないよね。

・腕時計というのは使ってこその物だ。

高級な腕時計を何本もコレクションしている人達もいるけど、このカシオF-91Wは使い倒すことのできる実用性に優れたモデルなんだよ。

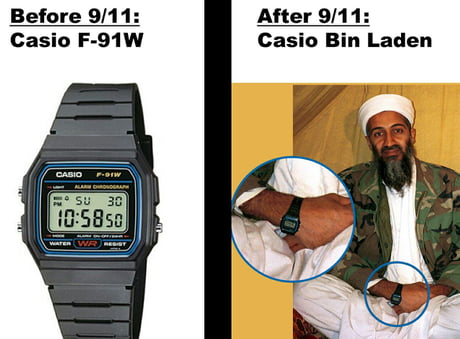

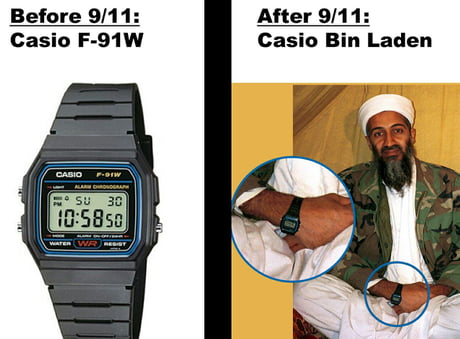

・ちなみにこの腕時計はあのオサマ・ビン・ラディンも使用してたんだよな。

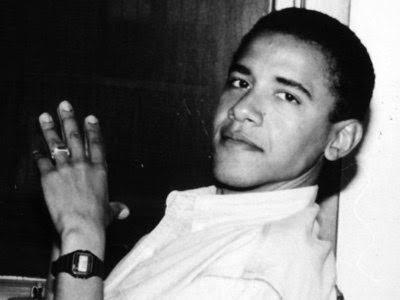

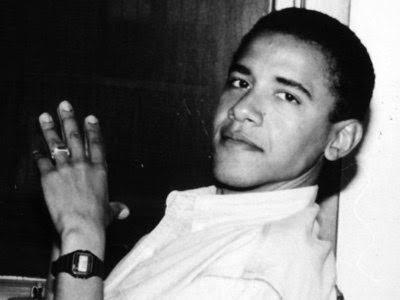

・この腕時計はオサマ・ビン・ラディンも使用してたし、オバマも使用してたよ。

・この腕時計の驚くべきことは、30年以上も前からずっと売れ続けているってことだろう。

・自分が子供の頃に流行っていた腕時計が今でも売れ続けてるって凄いことだよな。

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト