久しぶりにスポーツを観て

心の底から感動しました!

(T_T)

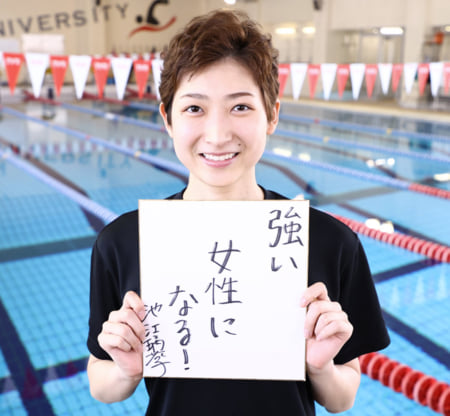

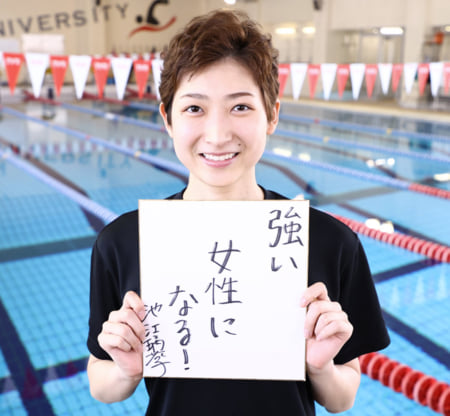

競泳の東京五輪代表選考会を兼ねた日本選手権2日目が4日、東京アクアティクスセンターであり、女子100メートルバタフライ決勝では白血病から復帰した池江璃花子(20)=ルネサンス=が57秒77で優勝。

400メートルメドレーリレーの派遣標準記録(57秒92)を突破し、リレーメンバーとしての東京五輪代表入りを決めた。

電光掲示板を確認した池江の目にみるみる涙があふれた。

「今までのつらかったことが、

あの一瞬ですごく思い出された。

ここまで戻ってこられたんだと」

闘病中の写真→

感情を整理するように時間を置いてプールサイドへ上がると、また顔を覆った。

代表を争ったライバルたちが、悔しさを脇に置いて次々と池江を祝福した。

2月末の東京都オープンでのタイムは59秒44。

バタフライは体力の消耗が激しく、池江自身も

「この種目で戦えるようになるのは先のこと」

と苦戦を覚悟していた。

3日の予選、準決勝と泳ぐたびにタイムは縮めた。

それでも五輪切符は難しいのでは、それが大方の見方だった。

予想を覆したのは天才肌の勝負眼だ。

決勝では、準決勝まで苦しんだターンを

「スタートからのドルフィンキックの数を変える」

ことで調整。

後半に向けて体力を温存する策も的中し、残り25メートル付近でトップに立ち、タイムも57秒台まで引き上げた。

「何が起こったのか。気持ちの整理がつかない」

神懸かり的なレースだった。

この2年間の歩みは苦難に満ちていた。

女子自由形とバタフライで次々と日本記録を塗り替え、東京五輪の主役と目された天才スイマーが白血病を公表したのは2019年2月。

長い闘病生活に入った池江にとって、五輪どころか、人生そのものが根底から揺らいだ。

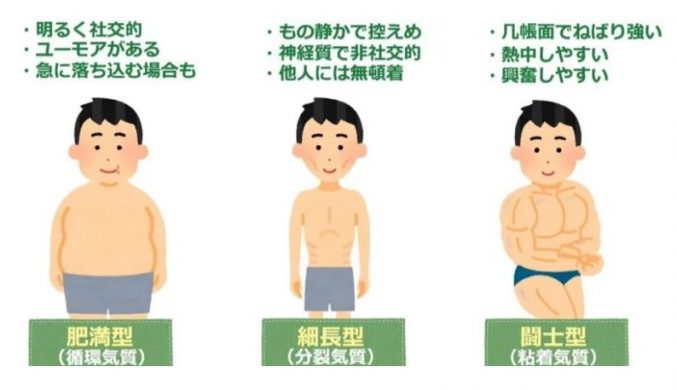

20年3月にプールに戻った時点で体重は約15キロ減。

スタート台から満足に飛び込むことができず、チームメートと練習すると、

「誰にも勝てなかった」

と池江は言う。

東京五輪は1年延期となったが、池江は

「これからが第2の競技人生。目標は2024年パリ五輪」

と明言。

「まず3食をしっかり食べること」(西崎勇コーチ)

から始めた地道な復活への歩みが、一度は諦めた東京五輪を現実にした。

16歳で出場した16年リオデジャネイロ五輪では、100メートルバタフライで5位。

2度目の五輪へ、池江は

「このタイムでは世界と戦えない。さらに高みを目指す」

と貪欲に語る。

新型コロナウイルスに揺れる東京五輪に、大病を乗り越えた20歳が目に見えない力を吹き込みそうだ。

* * * * * * * * * *

池江の所属先であるルネサンスの前社長である吉田正昭氏(64、→)=現同社顧問=も、復活への道のりを支えてきた一人だ。

中学生の頃から成長を見守ってきた吉田さんが、再び五輪の舞台へ立とうとしている池江への思いを語った。

去年の8月の復帰レースの時に、私も辰巳に行ったんです。

璃花子はプールじゃなくて、会場の外にいました。

僕が新木場駅から歩いてきたら、何人かの人影が見えて、その中に璃花子がいたんです。理由を聞くと「中が寒くって…」と。

不安とかドキドキがいっぱいで、1か所に落ち着いてとどまることができないんじゃないか、緊張しているな、と思ったものです。

白血病の一報を聞いたときは、考えられない、信じたくないという思いでした。

世界と戦えるメドが立ってきた時です。そこまでの努力、葛藤も見てきましたが、それが一瞬にして消えました。

言葉になりませんよ。生きてくれっていう思い、それだけです。

元気になればプールにも入ればいいだろうし、と。

競技に戻ってここまで上がってくることは考えられませんでした。

ルネサンスにとっても池江璃花子はシンボルチックな選手で、背負ってくれた部分があると思います。決して強い、勝つというだけではない。存在が誇りです。

入院中には会長や社員、選手までメッセージを集めて、動画にして送りました。

お見舞いに行っても、我々の前では「きつい」とか、弱音は絶対吐きませんでした。

体調が悪くて話せないという日は顔だけ見て帰りました。しっかり治療しよう、病院食もしっかりとるように、と言葉はかけていました。病院食が食べられないでいるときには、おいしいサンドイッチを探しに行ったりもしました。

退院して、去年の3月にプールにつかったときも、まだ泳げる筋力ではなかったと思います。あのときの笑顔は、子供がプールに入ったときの表情。一番うれしいことだったのでしょう。

璃花子との出会いは彼女が中学1年の頃ですが、プールを離れれば完全に現代っ子。ファッションセンスもいいし、音楽も好きですし。

でもやっぱりプールに入ったら、ひとかきで進む距離、パワーの出しどころ…練習を見ていても、モノが違います。

5年間は病気の制約がありますから、まずは体調に気をつけながら、完治を目指してほしい。

練習量がまだ全然少ない中でこれだけの成績なわけですから、どこかで過去を超える時が来ると信じています。

過去の璃花子は、日本でも例を見ないすごい選手でした。

未来の璃花子には、人間としての可能性も含めて、もっとスケールの大きな人になってほしいと願っているんです。

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト