11/25は「あの事件」から半世紀です

日本が生んだ戦後最大の文学的天才が、現実を相手にした行動では、なぜ児戯にも似た杜撰極まる方法で命を落としたのか?

今となっては藪の中だが、おそらく三島は事件の非成功を百も承知で、あえて自らの悲劇的な死への舞台装置として、あの事件を利用したのだろう

ニーチェといい、三島といい、なぜ天才は「悲劇」にかくもこだわるのだろうか?

下の文章は、宮崎正弘氏による書評です

(^_^;)

* * * * * * *

あれから五十年が閲したとは思えないほど、須臾の時間だった。

昨日の出来事のように、フト生前の三島、森田両氏と会話している(夢の中で)。

おりしも書店に行くと三島本が並びだした。

それもかなりの数である。

「定番」の人々の回想録という周期はおわって、三島事件から後に生まれた世代が、それぞれのアングルから三島由紀夫の世界に挑んでいる。

たまたま日本経済新聞にも「三島五十年」のシリーズが特集され、宮本亜門、宮台真司、吉田大八、熊野純彦など新世代が、それなりの三島を語っていて、視野狭窄、ピント外れ、マニアック、哲学的ブンガク論だったり、しかし、それぞれに光る一行がある。

第一周期は三島と直接付き合った人たちの交友録的評伝の列だった。

林房雄、石原慎太郎、佐伯彰一、奥野健男、坊城俊民、三谷信、渋沢龍彦らが続き、第二周期は客観的な評伝へと移る。

猪瀬直樹、村松剛、スコット・ストークス、ジョン・ネイサン、松本健一、そして編集担当だった川島勝、小島千加子。

異色は堂本正樹、野坂昭如、福島次郎、岩下尚史氏らの作品だった。

加えて文学的見地からは田中美代子、松本徹ら夥しい人が三島を語ったのだ。

最近では三島と直接付き合った自衛隊OBが退役後の感想をのべたものに加わって、杉山隆男、浜崎洋介氏らの出色の三島論もでてきた。

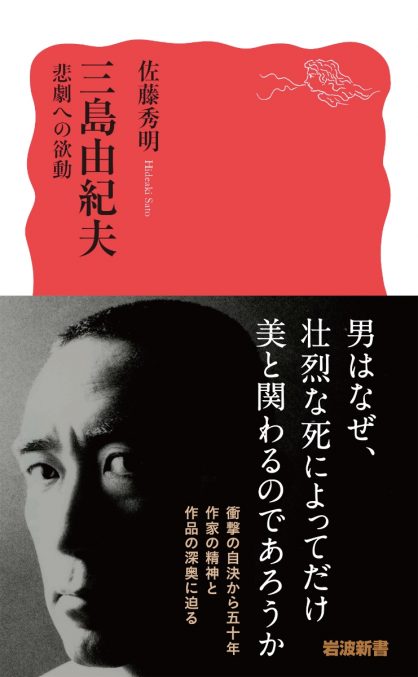

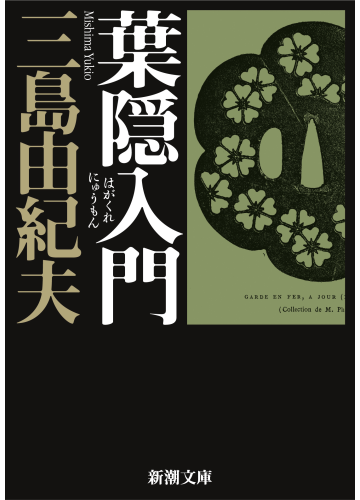

ともかく半世紀も経つと、あの驚天動地の三島事件をかくも冷静に見直し、くわえて三島文学に対して、一般的な、通俗な評伝を越えた、ある種冷徹な評価ができるのか、と本書を読み終えて、全体を貫く客観性にまず感心した。

著者の佐藤秀明氏は「前意味論的」と分析方法を断っているが、本書は相対的には意味論である。

さすがに三島文学館の館長を兼任する著者は、四谷の生家を探し当て、死後の評論のなかからも、珠玉を選ぶ一方で、間違いもただしていく。

たとえば、秋山駿は

「死後も成長し続ける作家」

と三島を評した名言を残したが、これはドストエフスキーの言葉がオリジナルだという。

三島が少年時代から憧れ続けたのは「悲劇的なもの」だった。

初期の作品群を一覧しても、美しき夭折への、名状しがたい憧憬に満ちている。

衝動的な渇仰が『花ざかりの森』にも『軽皇子と衣織姫』にも、底辺に流れ、漂う。

「前意味論的な欲動」と著者は言う。

処女作と遺作には静謐が共通する。

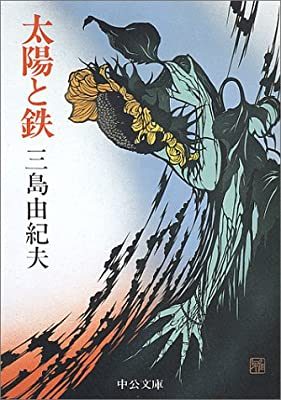

昭和四十三年の『太陽と鉄』の最終章には、「身を挺している」「悲劇的なもの」という語彙に加えて「栄光と死」を望んでいると書かれている。

村松剛は「決意を彼が公にした最初の文章だった」と『三島由紀夫の世界』で見抜いた。

しかし『悲劇的なもの』と『身を挺している』という言葉は『仮面の告白』で出てくるのだ。

佐藤は

「職業作家として出発した記念碑的な作品に書いた言葉を、二十年後に死の予感を告白する文章に織り込んだのは、意図してのことであろう」

と分析していて研究者としての慧眼が冴える。

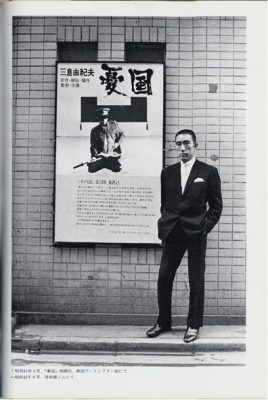

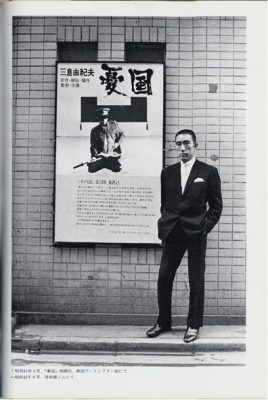

また『憂国』はまさに悲劇的イロニーに充ち満ちた短編だが、

「作品の意匠は全く異なるが、『潮騒』の幸福感に通じている」

とする。

なるほど、そういわれてみればそうかもしれない。

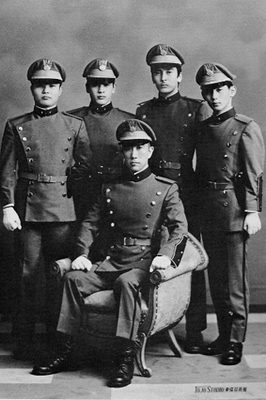

気になった箇所は三島が机上の空論的に皇居突入計画を立てたという、これは生前も耳にした風説で、当時評者(宮崎)の耳にも聞こえてきたが、佐藤氏はこの顛末を文献的に振り返り、関係者の著作も紐解いている。

真相は薮の中、計画を打ち明けられた自衛隊は冗談だろうと、その場では同調するフリをしたのだろうと評者は想像する。

げんに富士学校へひとりで入隊時に対応した幹部は、三島のクーデター計画を聴いて

「私らは役人ですから」

と冷ややかに言い放ち、以後、明確に距離を置いた。

現在の自衛隊にクーデターを望むこと自体が妄想である。

それは体験入隊を通じて、三島はいやというほどに体得していた。

まして楯の会を始末に負えぬ存在と考えていた財界の桜田武や自民党は、冷笑したフシが濃厚。

そこで三島は法螺吹きの田中清玄にも自衛隊への斡旋を頼んだとか、虚実こもごもだが、三島が「愛国者」となのる軍人OBや自衛隊幹部、財界の有力者に課した「リトマス試験紙」だったのではないのか、というのが評者の見立てである。

というのも、この皇居突入計画を聴いて以後、距離を置き始めた人が多かったからだ。

ついで三島が吹聴していたのは治安出動を契機とするクーデター計画で、仄聞していた限り、だれも本気とはとっておらず、文豪ミシマの独特のアフォリズム、いや何かの芝居なのかと誤認した。

じつは評者、このあたりの経緯を村松剛氏や編集者、そして楯の会の会員ながらも三島とは距離を置いた学生達から聴いており、その本気度と計画の杜撰さとの整合性を不安に思ったものだった。

そのあとに森田必勝が学生長になって本格的に計画立案に加わり実現性のたかい、綿密な行動計画へ移っていくのである。

佐藤氏はこう言う。

「(戯曲『わが友ヒトラー』にでてくる)レームと突撃隊は、明らかに三島と楯の会を表している。楯の会など政治の権謀術数から見れば、子供騙しの集団でしかないことを作者(三島)は知っている。しかし同時に三島は、レームの単純な盲信が『神々の特質』であることも知り、この戯曲であっさりと粛正される『三度の飯よりも兵隊ごっこが好き』なレームを、戯画化したうえで憧れている」(182p)。

冷徹な、あまりに冷徹なほどの客観性で、本書は一貫している。

「宮崎正弘の国際情勢解題」より

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

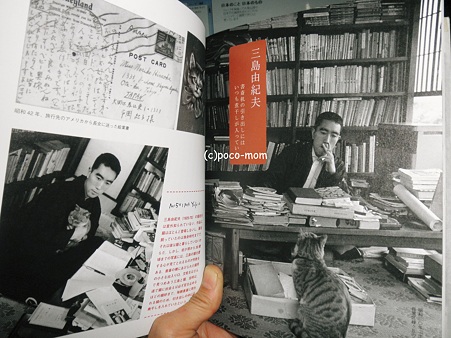

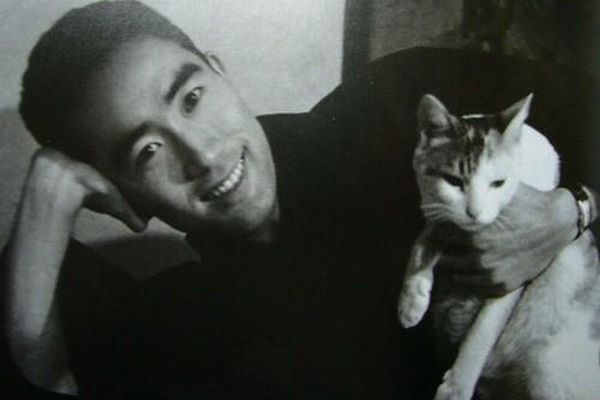

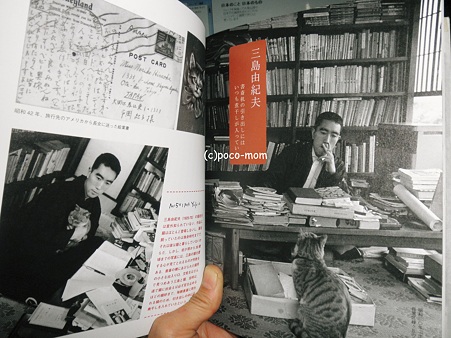

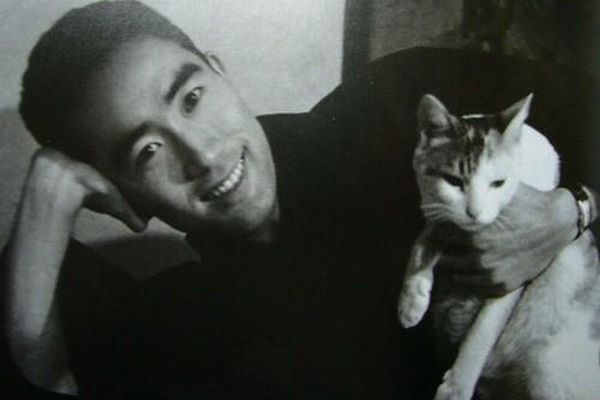

▼三島由紀夫は、ものすごい猫好きでした (^_^;)

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト