読売新聞の独裁者、渡辺恒雄氏が亡くなった

との未確認情報が、11月17日午前10時現在

流れてますね ((((;゚д゚))))

渡邉 恒雄(わたなべ つねお )

1926年〈大正15年〉5月30日 生まれ。

日本の新聞記者、実業家。

株式会社読売新聞グループ本社代表取締役主筆。

勲等は旭日大綬章。「ナベツネ」の通称で知られる。

株式会社読売新聞社社長、球団オーナー、株式会社読売ジャイアンツ取締役最高顧問、社団法人日本新聞協会会長などを歴任した。

自ら「俺は最後の独裁者だ」と語ったとされ、マスメディアにおいて「球界の独裁者」または単に「独裁者」と呼ばれていることについては、渡邉自身が認めている。

他に「メディア界のドン」「政界フィクサー」「野球界の癌」とも呼ばれている。

お盆休み前後で、どこか長閑なムードが漂う8月中旬。

ごく一部の読売関係者は極限の緊張状態にあった。

「主筆が8月16日に自宅で酒を飲んで転び、首を骨折。

すぐさま病院の集中治療室に運び込まれた」

ほかならぬ、渡辺恒雄・読売新聞グループ本社代表取締役主筆(92)の非常事態である。

関係者の受けた急報は、こう続く。

「一時はもち直して一般病棟に移されたものの、18日になって容態が急変し、

ふたたび集中治療室に入っている」

容態急変。読売上層部に激震が走ったのは言うまでもない。

4年前にも自宅で酔って転び、腕を骨折して1カ月あまり入院。

重病説が流れたことがある。

しかし、今回は骨折が枢要部なだけに、重篤のレベルはその比ではない。

年齢も年齢だ(92歳)。

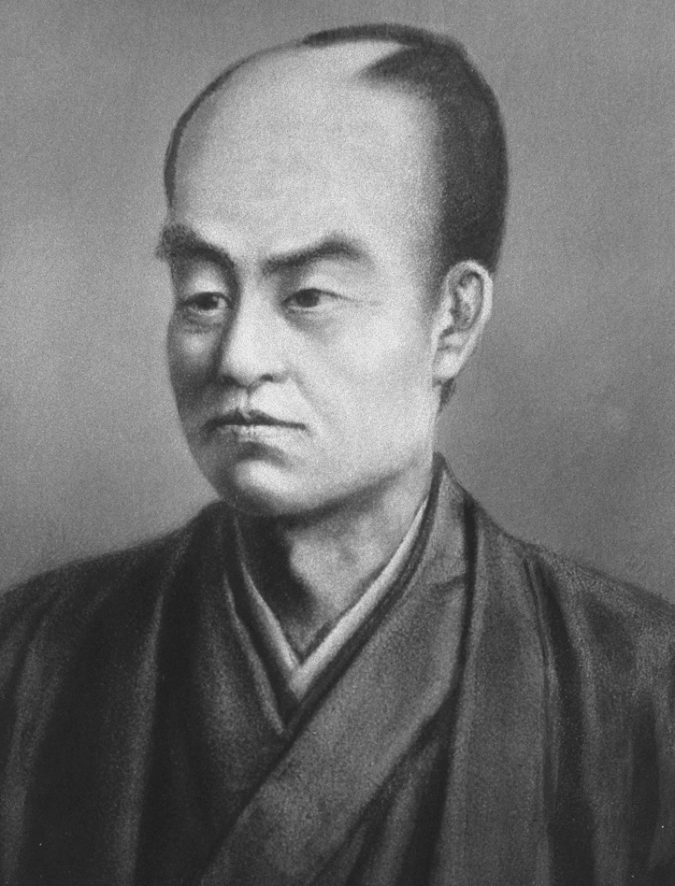

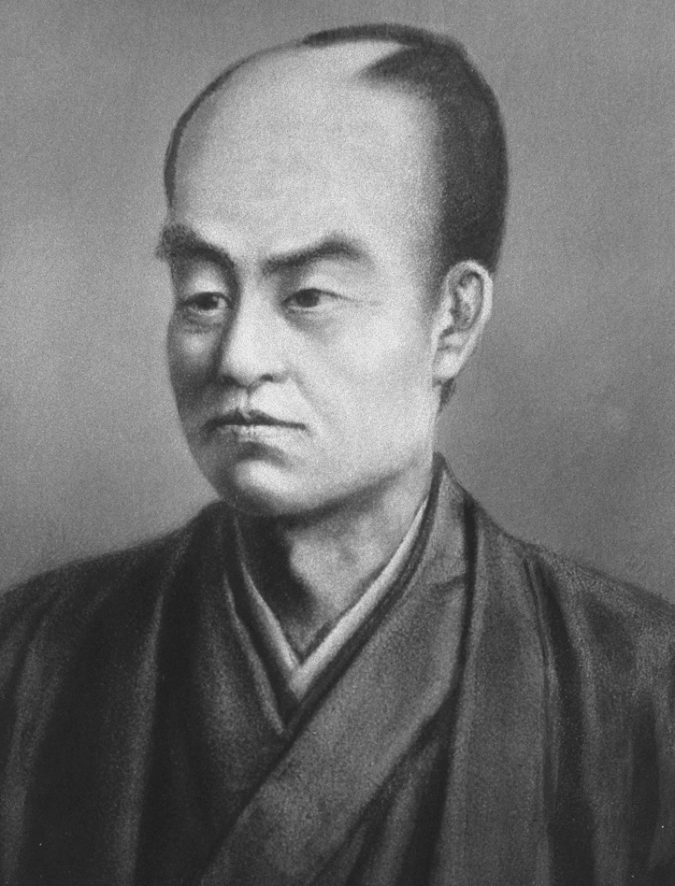

▲脳が大きい渡辺恒夫

▲脳が小さい森喜朗

▲極端に脳が大きかった大村益次郎 幕末の軍事天才

ほとんど宇宙人 (^_^;)

読売関係者が続ける。

「主筆の入院は社員に伏せられていましたが、

嗅ぎつけたメディアがあったようです。

その社は、訃報の予定稿まで準備したとも聞こえてきました」

メディア界に君臨し、政治をも動かしてきたドン。

コトの真相を読売新聞グループ本社広報部に訊ねると、主筆自らのコメントとして以下の回答を寄せた。

「自宅で転倒して頸椎の一部を骨折し、入院しています。

幸い脊髄に損傷はなく、医師からは1カ月ほどで退院できると言われています」

広報部も、

「一般病棟で治療を受けながら、業務書類に目を通すなど順調に回復しています」

と強調する。

ただ、一部とはいえ、頸椎を骨折するとどうなるのか――。

名古屋第二赤十字病院の整形外科医、飛田哲朗氏によれば、

「頸椎が折れると食事をしたり痰を切る力が衰えます。

結果的に、痰が肺に詰まる誤嚥性肺炎のリスクが急増するのです。

一般論ですが、度合いの軽重を問わず、

65歳以上で頸椎を損傷すると、1年以内に28%が亡くなる

との研究結果もあるほどです」

そして彼はいま、65歳ではなく、92歳である。

主筆の容態を、読売上層部は固唾を呑んで見守っている。

「週刊新潮」2018年8月30日秋初月増大号

ナベツネが亡くなったんじゃないか?

読売新聞グループ本社代表取締役主筆の渡邉恒雄氏の死亡説が昨晩からネット上に流れ、大きな騒ぎになっている。

今朝にはジャーナリストの田中稔氏も〈昨晩、渡辺恒雄氏が亡くなったとみられる。

読売は安倍総理の帰国まで公表したくないようでなかなか認めないが、各社、予定稿準備しているとの情報。

〉とTwitterに投稿。

その後、Yahoo!のランキングでも「渡辺恒雄」がトレンド1位となる事態に。

しかし、その一方で、新聞やテレビはいまだ一切、このことに触れていない。

どういうことなのか。全国紙の政治部記者に問い合わせてみた。

「じつは、昨日、読売本社で緊急のグループ幹部会議がおこなわれたという情報が飛び込んできた。そこから“ナベツネに何かあったのでは”という話が広がり、各社、取材に動きはじめたんです。ただ、いま現在は緊急幹部会が開かれたという話以上の情報がなく、まだ裏は取れていない。しかし、一方で健在を裏付ける具体的な情報も取れない。ナベツネも92歳ですから、なにがあってもおかしくない。それで、各社も訃報の予定稿準備や裏取り取材に走り回っているという状況です」

ナベツネをめぐっては、夏ごろから「体調不安説」が流れていた。

渡邉氏は今年8月中旬、自宅で転倒して頸椎の一部を骨折して入院。読売新聞社は当初公表していなかったが、週刊誌が取材に動いたことから、同月20日に読売新聞社が入院の事実を公表。

〈一般病棟で治療を受けながら、業務書類に目を通すなど順調に回復している〉

とした。

しかし、「週刊新潮」(新潮社)8月30日増大号(8月22日発売)は「一時はもち直して一般病棟に移されたものの、18日になって容態が急変し、ふたたび集中治療室に入っている」という関係者のコメントを掲載していた。

その後、退院したという発表もなく、表に姿を見せることもなくなっている。

ナベツネといえば、政界だけでなく巨人軍に大きな動きがあると必ず取材に応じ、コメントを出してきたが、今回、高橋由伸監督の辞任、原辰徳監督の就任に至る過程でもナベツネの肉声はまったく伝わってこなかった。

そんなところに、今回、読売グループの緊急幹部会議が開かれたという情報が入ってきたため「すわ」となったということのようだ。

さらに昨日、読売ジャイアンツの原辰徳監督が秋季キャンプ地の宮崎県から選手たちを残して「所用のため」として一足先に帰京したことから、「原監督が急に帰ってきたということは、やはりナベツネに何かあったのでは」と憶測に拍車をかけた。

「原監督の件はともかく、読売グループに重大な異変が起きているのは間違いない。ただ、それがナベツネの健康状態に関するものかは正直、わからない。一方では、長嶋茂雄・終身名誉監督にかかわることじゃないかという声もある」(週刊誌記者)

現段階では情報の真偽について判断できる状態にないが、いずれにしても、今回のメディアの慌てぶりをみて、再認識したのは、マスコミにとってのナベツネの存在の大きさだ。

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト