日本の鉄道は 本当に素晴らしいんですけど

地方の各駅停車が だんだん減ってきているのが

青春18きっぷファンとしては 少々残念です (^_^;)

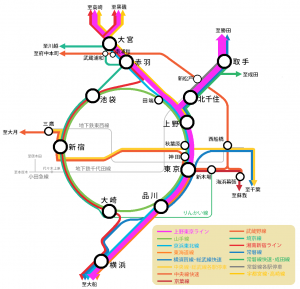

日本を定期的に訪れている筆者(英国人 Colin Joyce)は数年前、都内に「上野東京ライン」という新しいJRの路線ができたことに気がついた。

上野駅と東京駅はすでに結ばれていなかったか? そう思い、やや困惑した

なるほど、それは都心を走り抜け、5つの都県を一度も乗り換えることなく縦断できる路線であることが分かった。

複数の路線を結ぶ難しい事業を見事に成し遂げたことで、乗客の利便性は高まり、世界最先端の日本の公共交通はさらに良くなった。

南北270キロメートルにも及ぶ鉄道路線の名称に、徒歩で行き来できる都心の2つの駅名を使うのは、かなり控え目な名称に思えた。

しかし、それこそ日本人が自分たちの大きな業績を正しく評価しない、「平成」という時代の典型だった。

平成で成長した日本サッカー

同世代の日本人と違い、筆者は平成以外の日本を知らない。

1992年に英国から来た私には、バブルの記憶も、昭和への郷愁もない。

平成時代に対して日本人の多くが抱く「停滞」さらに言えば「後退の時代」という見方を理解しつつも、自分でそう感じることはなかった。

私は、自分が出会ったこの国に深く感銘を受け、特筆すべき改善する力や、遅れを巻き返す能力に目を見張っていた。

後者の例として挙げられるのはサッカーだ。

私が学生として神戸に初来日した当時、日本はサッカーの「へき地」だった。

しかし、1993年のJリーグ発足は日本を強豪国へと押し上げた。

日本代表は実力をつけ、国内リーグの人気は高い。

スタジアムは素晴らしく、サポーター層も磐石。

欧州に渡ってトップリーグでプレーできるようになった選手もいる。

関西を代表するクラブチームといえば「ガンバ大阪」。

1993年当時、そう思っていたことを覚えている。

大阪にもう1つ、さらに神戸、京都にもクラブができる余地があるなど想像もしなかった。

これはすべて一世代の間に起きたことだ。

おっと、2002年に日韓が共催したワールドカップ(W杯)の成功に言及し忘れるところだった。

複雑な直通運転の謎

日本について語り出すと、申し訳ないが鉄道の話が止まらなくなる。

運賃が高く、時刻表は当てにならず、腹立たしいほど遅れがちで、運休することもある(そして休暇シーズンには代行バスに切り替わる)英国に比べ、日本の鉄道の旅がどんなに素晴らしいか、皆に伝えたくて仕方がない。

来日当時、この国の鉄道システムはすでに十分素晴らしかった。

北は盛岡、南は博多までしか新幹線が延びていないのは当然のことと受け入れていた。

日本の大部分がカバーされていると感じたし、そこから先に行きたければ、特急列車に乗り換えるか、最初から飛行機を利用すればいいと考えていた。

都内を電車で移動するにも、JR山手線を乗り降りして私鉄のターミナル駅間を行き来するのをわずらわしいと思ったことはなかった(何しろ山手線は3分おきにやってくる恐るべき電車だ)。

しかし、そこに「上野東京ライン」が登場した。

他にも直通運転の路線が増えた。

電車に乗ったら途中で別の会社が運行する路線に変わり、その先はおそらくまた別の会社が運行している。

技術的な問題をどう解決したのかは言うまでもなく、運賃をどう分け合っているのか、どの会社が運転手に給料を払っているのか、私にはまったく見当もつかない。

1つではなかった本州と四国を結ぶ橋

1988年に開通した瀬戸大橋も偉業だと感じた。

行きは電車、帰りは大型トラックをヒッチハイクして橋を往復した。

そして英国に住む家族に、5つの島にまたがるこの驚くべき「2階建て橋」について手紙を書いた。

日本は本州と四国を結ぶ橋を完成させた──。

当時はそれで終わりだと思い込んでいた。

もう1つの連絡橋プロジェクトが進行していた事実に気づかなかったのは、そのせいだろう(後に3つ目の橋建設も始まる)。

恥ずかしいことに、神戸から四国まで、岡山を通らずバスで行けたことに驚いたのはそれから10年後のことだ。

同じく東京湾アクアライン連絡道の建設も、2003年ごろ飛行機から見るまで気づかなかった。

橋梁部がトンネルに変わって海中にもぐる部分が、なぜ水であふれないのかはいまだに謎だ。

「平成日本」は総じて安定

平成の30年間に日本が直面した深刻な問題を、軽んじるつもりはない。

自然災害、政財界のスキャンダル、増大する政府債務、終身雇用の崩壊と非正規労働者の増加、高まる自殺率、少子高齢化など枚挙にいとまがない。

いずれもこの国が解決しなくてならない重大な問題であり、日本で記者をしていた頃は、深く憂慮しながら取材をした。

しかし、平成日本に暮らした1人として、この国の社会は総じて安定しており、回復力と対応力を備えているとも感じていた。

経済危機が、ロンドンで起きた暴動のような社会の不安定化につながらなかったことをうれしく思っていた(私が物心ついてから、大きな暴動だけでも4回起きている)。

最後にもう1つ、日本で不思議だったのは外国人観光客が少ないことだった。

英国は、1990年代初めまでに年間2000万人の観光客を受け入れていた。

卓越した観光資源と交通インフラを備えた魅力的な国であるにもかかわらず、日本の実績は明らかに実力を下回っていた。

今はそれがどうなったか。私がここで話すまでもないだろう。

筆者 コリン・ジョイス(Colin Joyce)

英エセックスを拠点に活動するジャーナリスト。

オックスフォード大学卒業後、日本語を学ぶため1992年に来日。

埼玉県の高校で英語を教えた後、週刊誌ニューズウィーク日本版に4年間、英紙デイリー・テレグラフ東京支局に7年間勤務した。

15年に及ぶ日本での生活をもとにした「『ニッポン社会』入門──英国人記者の抱腹レポート」(NHK生活人新書)、「マインド・ザ・ギャップ! 日本とイギリスの<すきま>」(同)などの著書がある。

*本コラムは、ロイターに掲載され、筆者の個人的見解に基づいて書かれています。

英国人でコリンと言うと

どうしても、コリン・ウィルソンを

思い出してしまいます (^_^;)

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト