4/5の公演は延期になりました

公演日 2020年04月05日(日)13:00開場 13:15開演

会場 東京都 江東区 ティアラこうとう 大ホール

ご案内

料金 入場無料自由席

4/5の公演は延期になりました

公演日 2020年04月05日(日)13:00開場 13:15開演

会場 東京都 江東区 ティアラこうとう 大ホール

ご案内

料金 入場無料自由席

昨日、多摩ファミリーオーケストラのフレンズコンサートを鑑賞しました

毎年春の恒例ですが、今年は中国コロナのせいで開催が危ぶまれました

幸い、関係者限定とのことで、開催されることになりました

終了後、井野先生と餃子のお店で飲みました

山潤さんから動画をいただきましたので、ご鑑賞ください (^_^;)

タマリンバ ←クリックすると動画

バッハ 2声のインベンション第13番

ネッケ クシコスポトス

かたつむり倶楽部 ←クリックすると動画

ライヒャ ホルン三重奏曲 第1番 第6番

お寺などの表門に立ち、仏敵の侵入を防ぐ力強い仁王像。

睨みを利かせるべく、普段は恐ろしい形相をしていることでおなじみですが、先日行われた東京藝術大学の卒業・修了作品展で、その仁王様が胸に抱いた赤ん坊をあやしながら頬を緩めているユーモラスな立体作品が出展されました。

あまりにも心温まるギャップに、Twitterなどで「優しい表情が素敵」と話題に。

いくら泣いたって俺はおっぱい出ないんだよ (^_^;)

昭和音曲同好会も早や第4回

今回も幹事山潤さんのご尽力と

木下さんの情報提供などを得て

新宿にて盛大に挙行されました (^_^;)

▲木下さんご提供 あおい輝彦の若き日のレコード

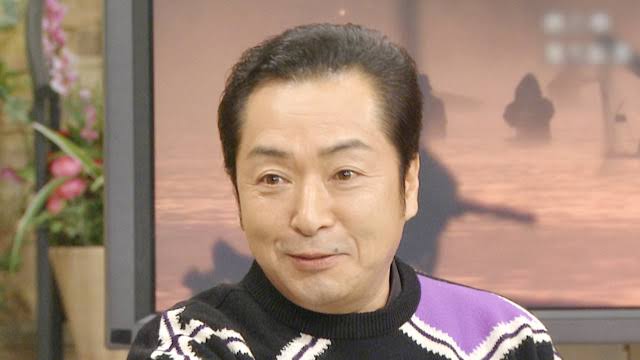

▲最近のあおい輝彦

新年恒例の「歌会始の儀」が16日、皇居・宮殿「松の間」で催された。

令和となって初めてのお題は「望」。

天皇皇后両陛下や皇族方が詠まれた歌のほか、1万5324首の応募作から選ばれた10人の入選者、天皇陛下に招かれた召人(めしうど)らの歌が古式にのっとった節回しで披露された。

代替わり後初めての開催となった今回は、中央に両陛下がお座りになり、秋篠宮ご夫妻ら皇族方が両側に着席した。

皇后さまが歌会始の儀にご出席なされるのは、療養が始まった2003年以来17年ぶり。

19年に退位された上皇ご夫妻は出席されず、歌の披講もなかった。

天皇陛下は、訪問先の学校や施設で出会った子どもたちの声が響き渡る情景を歌にし、将来が明るくあってほしいと願う気持ちを詠まれた。

皇后さまは自然災害の被災地を訪れた際に、各地で若者たちが献身的にボランティア活動を行い、人々に復興の希望と勇気を与えていることを頼もしく感じたとの思いを詠まれた。

両陛下は即位後の2019年6月、東京都内の保育園に足をお運びになり、子どもたちと交流された。

12月には台風19号の被災地を見舞うため、宮城県丸森町と福島県本宮市をご訪問。

被災者や復興に尽力した人々に励ましの言葉を掛けて回られた。

こうした活動を通じ、両陛下ともに未来を担う世代への希望を歌に込められた。

儀式は午前10時半から始まり、入選者、選者、召人、三笠宮家の寛仁親王妃信子さま、秋篠宮妃紀子さま、秋篠宮さま、皇后さま、陛下の順に披露された。

天皇皇后両陛下、皇族方、召人、選者、入選者の歌は次の通り。

天皇陛下

学舎(まなびや)に ひびかふ子らの 弾む声 さやけくあれと ひたすら望む

皇后陛下

災ひより 立ち上がらむと する人に 若きらの力 希望もたらす

秋篠宮さま

祖父宮(おほぢみや)と望みし那須の高処(たかど)より煌めく銀河に心躍らす

秋篠宮妃紀子さま

高台に移れる校舎のきざはしに子らの咲かせし向日葵(ひまはり)望む

秋篠宮家長女眞子さま

望月に月の兎が棲まふかと思ふ心を持ちつぎゆかな

秋篠宮家次女佳子さま

六年間歩きつづけし通学路三笠山(みかさやま)より望みてたどる

常陸宮妃華子さま

ご即位の儀式に望みいにしへの装ひまとひ背(せ)なを正(ただ)せり

三笠宮家寛仁親王妃信子さま

雪襞(ゆきひだ)をさやかに望む富士愛(め)でて平和な御代のはじまりにあふ

三笠宮家彬子さま

言の葉のたゆたふ湖の水際から漕ぎ出ださむと望月の舟

高円宮妃久子さま

サッカーに関はりたれば五輪への出場国をひた待ち望む

高円宮家長女承子さま

初めての展望台にはしやぐ子の父母とつなぎあふ小さな両手

▽召人(敬称略)

栗木京子

観覧車ゆふべの空をめぐりをりこれからかなふ望み灯して

▽選者(敬称略)

篠弘

書き上げし稿(かう)祈りてはファックスす望外なことを近頃はじむ

三枝昂之

丘陵に街に暮らしの歩をとめて人は仰げり望月立てり

永田和宏

なだらかな比叡の肩を照らしつつ昇る幾望(きばう)の、はた既望(きばう)の月

今野寿美

港から汽笛とどけば手にとれる望遠鏡なり蝶々夫人も

内藤明

新しき靴履きて立つ街角にわが望郷の方位をさがす

▽入選者(敬称略)

三重県 森紀子

茶刈機のエンジン音は響(ひび)かひて彼方に望む春の伊勢湾

埼玉県 若山巌

百アールの田圃アートの出来映えを眺望するに櫓を組みぬ

東京都 保立牧子

創薬の望みを託す天空の「きぼう」の軌道に国境はなき

福岡県 石井信男

息を止め望遠鏡で本物の土星の環を見た夏の校庭

福岡県 粟屋融子

ランドセルは海渡りゆくアフガンの子らの希望を抱き留むるため

長崎県 柴山与志朗

望(もち)の日は漁師の父が家にゐて家族四人で夕餉を囲む

山形県 村上秀夫

それぞれに月傾けて子どもらは墨くろぐろと「望」の字を書く

神奈川県 森教子

今よりも人々の文字うつくしき平和を望む戦時下の日記

大阪府 土田真弓

眺望はどうだ晩夏に鳴く蝉を咥へて高く高く飛ぶ鳥

新潟県 篠田朱里

助手席で進路希望を話す時母は静かにラジオを消した

3年D組の河原さんから

ライブのご案内です (^_^;)

皆さま、本年もよろしくお願いします。

お元気でしょうか。

急ではありますが、還暦で復活した学生時代のバンドのライブのご

1月10日(金)19時開場、後輩バンド「ただもの」が19時半

自分の所属バンド「Kid」の出番は20時半から。

場所は武蔵小山の「アゲイン」。20人くらいの小さなライブハウ

演るのはオリジナル曲です。

当日たまたま会場近くにいらっしゃる方でご都合つけばですが、親

特にノルマがあるわけでもないのでご心配なく。

チラシを添付しておきます。

それでは。

12月22日、東京都新宿区の都立新宿高校で「ティーボール教室」が行われた。

新宿高校はこれまでも「Shinjukuベースボールアカデミー」などの社会貢献活動を行ってきたが、今回は日本高野連の「200年構想」の「普及 子ども向けティーボール教室の開催」に準拠した、日本高野連公認のイベントだ。

当初はグラウンドでの開催を予定していたが雨の予報があったために、急遽大体育館で行われた。

田久保裕之監督は「初めてのことだから、何人が集まるか不安」と話したが、約20人の未就学児童が保護者に伴われて参加した。

田久保監督は軽妙な「お話」で、子どもたちをリラックスさせる。

命令口調ではなく「語りかける」口調だ。

まずは、ウォーミングアップとしてダッシュ、ベースランニング。

最初の段階で「ベースを回る」という経験をさせるのは、最後のティーボールゲームを理解させる上で非常に有効だ。

続いて柔らかいボールを使ってボール投げ。

自分でキャッチ、弾ませてキャッチ、そして選手のお兄さんとキャッチボール。

さらに転がるボールを「パクっ」と掴む体験も。

子供たちはボールを使う基本的な動作を身に着けた。

さらにボールを使った「的あてゲーム」「玉入れゲーム」この段階まで来ると、子どもはボールを自分から争って取りに行き、自分から進んで競技に取り組むようになる。

いよいよバッティング。まず選手が、フルスイングでボールをホームランを披露。

そして子どもたちはティーに置かれたボールを打っていく。

バッティングは、未就学児童でも個人差が出やすい。

特に女の子はティーのボールにバットが当たらないことが多い。

そこで田久保監督は段ボール箱の上にティーを置きボールを置いてバットで打たせる「箱ティー」も考案した。バットも少し太めにした。

これで、みんながボールでバットを打つ体験ができるようになった。

ティーボール教室の進行は田久保監督が行ったが、選手たちはイベントの趣旨をよく理解し、子どもがいいプレーをしたら褒めたり、ハイタッチをするなど大いに盛り上げた。

このイベントが、高校球児にとってどんな意義があるのかをよく理解していることが見て取れた。

最後は「どか点ティーボール」。

2面でゲームが行われた。

バットを使うゲームでは、子どもが打ったあとにバットを放り投げるのが危険だ。

今回は、コーンを倒し、その中にバットを入れる動作を子どもたちに教え込んだ。

攻撃側は子どもたち。守備側は子どもたちと選手。

1塁1点、2塁2点、3塁3点、本塁まで帰ってくれば4点が入る。走者は残らないスタイル。

子どもたちは歓声を上げて塁を回った。

通常、ティーボールでは、ゲームの当初は「塁の回り方がわからない」子どもが続出し、それを教えるのに少し時間がかかるが、ウォーミングアップでベースランニングを教えていたので、子どもたちはスムーズに塁を回ることができた。

小さいことのようだが、こうした工夫が、イベントの進行をさらにスムーズにする。

どちらが点が多く入ったかを競い、1時間20分でイベントは終了した。

途中で2回、給水タイムもしっかり取られた。

最後に記念撮影、そして今回は公認イベントで予算があったので、ボール、バット、コーンを使ったティーを子どもたちにプレゼントした。これも重要なポイントだ。

こうした体験は一過性のものに終わりがちだが、ボールやバットを持ち帰ることで、家でもこうした遊びに親しむことができる。

イベント後の保護者のアンケートでは「楽しかった」「子どもがこんなに楽しそうにしているのを久しぶりに見た」「お兄さん、お姉さんが優しかった」「野球ってこんなに楽しかったんだ」などのコメントが寄せられ、評判も上々だった。

こうした取り組みは「200年構想」発表以降、全国で行われているが「誰のための、何のための取り組みなのか」を選手がはっきり理解することがポイントになる。

新宿高校の取り組みは、自分たちが大好きな野球の楽しさを子どもたちにも伝えようという熱意がはっきり見て取れたのが有意義だった。

▲山潤さんが開演前の行列整理もしてました (^_^;)

(クリックすると拡大)

▲開演前のロビーコンサート

▲演奏が終了したところ

日本人に生まれて良かった!

令和の御代が

ステキな時代になりますように (^_^;)

天皇陛下が大嘗祭(だいじょうさい)の中心的儀式「大嘗宮の儀」(だいじょうきゅうのぎ)(14、15日)への参列者を招いてもてなされる饗宴(きょうえん)「大饗の儀」(だいきょうのぎ)が16日、皇居・宮殿「豊明殿(ほうめいでん)」で行われた。

安倍晋三首相や三権の長ら約290人が参加。

皇后さまと秋篠宮ご夫妻をはじめとする皇族方も臨席された。

陛下は正午ごろ、三種の神器のうち剣と璽(勾玉)をささげ持った侍従らと共に会場に入り

「大嘗宮の儀を終え、皆さんをお招きし、

大饗を催すことを誠にうれしく思います」

とあいさつをされた。

豊明殿では天皇、皇后両陛下のお席の後ろの壁に、大正・昭和・平成の大饗の儀でも飾られた「錦軟障」(にしきのぜじょう)と呼ばれる長さ約9・3メートルの墨絵を配置。

左右の壁には、大嘗宮の儀に米を納めた悠紀(ゆき)地方(栃木県)の那須連山や男体山、主基(すき)地方(京都府)の嵐山や天橋立などの四季の風景と、関連する和歌が描かれた屏風(びょうぶ)が立てられた。

饗宴中は両地方の風俗舞も演じられた。

参列者の献立は鯛のお造りと尾頭付きなど。

朱塗りの「御台盤」(おだいばん)と呼ばれる両陛下の御膳には、参列者の献立に加えて蒸しアワビなどが並んだ。

大饗の儀は18日も行われる。