自分の都合を何よりも優先する

極端に利己的な中華思想ですね

「自分ファーストの会」

でも作ればいいです

ヽ(`Д´)ノ

東京都議選の期間中に無免許運転で人身事故を起こした当て逃げ都議・木下富美子(54)が、事故後に走行を続け、被害者に止められていたことがわかりました。

警視庁は、当て逃げの可能性について調べています。

都知事・小池百合子(→)の「都民ファーストの会」に所属していた、当て逃げ都議・木下富美子。

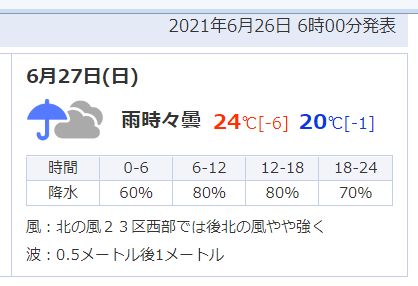

当て逃げ都議・木下富美子が、当て逃げ事故を起こしたのは、都議選の投票を2日後に控えた7/2の朝。

当て逃げ都議・木下富美子が運転する乗用車は、板橋区の交差点で右折レーンをバックし、後ろの被害者の男性のクルマに激突します。

被害者の男性と妻は、首や肩などにケガをしました。

右折の表示が出ても進まない当て逃げ都議・木下富美子の車に、男性がクラクションを鳴らしたところ、突然バックしてきたといいます。

「激突したあと、アクセルをガッツリ踏んで

勢いよく逃げて行ったんです!」

(被害者の男性)

右折しようとしていたはずの当て逃げ都議・木下富美子の車は、信号が青に変わると、そのまま直進して当て逃げしました。

慌てて追いかけた被害者の男性が、200メートル近く先で、当て逃げ都議・木下富美子の車に追いついてクルマを止めさせた。

「『なんで逃げるの?』って聞いたら、

(当て逃げ都議・木下富美子は)『逃げてない』と言い張る。

『車からちょっと降りてきてよ』って言ったら、

(当て逃げ都議・木下富美子は)降りた途端に

いきなり自分の車(の後方)を見に行ったんです」

(被害者の男性)

無免許運転で他人のクルマにぶつけておいて、まず何よりも先に自分のクルマの傷を気にするというところが、いかにも「自分ファーストの会」。

当て逃げ都議・木下富美子は当時、免許停止期間中で無免許運転だった。

しかも免停となるのは、今回でなんと4回目。

警視庁は、当て逃げ都議・木下富美子を過失運転傷害などの疑いで捜査していますが、当て逃げの可能性についても調べています。

あすの都議会臨時会には、当て逃げ都議・木下富美子に対する辞職勧告決議案が提出され、可決される見通しです。

強制力は無いので、そのまま居座り、都議報酬の数千万円を強奪する気マンマンのようです

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト