いつも何気なく聞いてたけど

こんなに色々あるんですね

(^_^;)

いつも何気なく聞いてたけど

こんなに色々あるんですね

(^_^;)

いよいよ今年も

あとわずかですねぇ

(^_^;)

エアコンが止まったら

凍死するかもね

((((;゚д゚))))

日本列島は「逆くの字」型をしていますが

日本海の湿った空気が「逆くの字」の

曲がった部分に流れ込んで大雪を降らせます

そこが新潟県の中越地方です

多い年には4メートル以上積もります

((((;゚д゚))))

▼本日午前9時の積雪マップ すでに2メートルを突破

クルマで高速を走っていると

目の前の道路の継ぎ目に

急に陥没などで段差が出来たら!

などと考えることがあります

((((;゚д゚))))

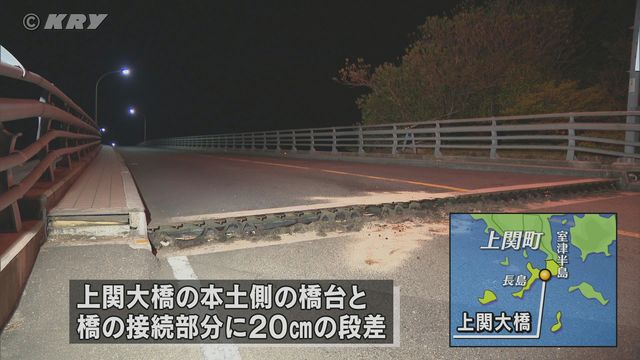

11/14の20時ごろ、山口県上関町の長島と本州側とを結ぶ唯一の陸路の上関大橋で、路面にできた段差に乗用車が衝突したと110番があった。

上関大橋は通行止めとなり、復旧の見通しは立っていない。

山口県上関町は対策本部を設け、住民が往来できるよう臨時の船を出している。

上関大橋を管理する山口県によると、本州側の道路と橋桁の連結部分で、橋桁の路面が何らかの原因で上下に20センチずれた。

上関大橋は全長約220メートルで1969年に完成。

山口県の調査では、橋脚や橋桁に船などが衝突した形跡はなかった。

上関大橋を通る水道管に影響はないという。

11/14深夜までに県は片側1車線の段差をアスファルトで舗装した。

応急的な修復で、通行が可能かどうか検討している。

柳井署によると、衝突した乗用車は前部が破損し、乗っていた男女2人が搬送されたが、軽傷とみられる。

町によると、長島には約770世帯、約1350人が住んでいる。

「近頃の旅ガイドは、グルメ本みたいで詰まらない」と言う文豪・松本清張が、自ら旅ガイドを作った

京都の名所旧跡40か所を選び、友人の歴史学者・樋口清之の協力を得ているので、歴史的な背景説明が豊富だ

清張自身も古代史に造詣が深いので、古代史への言及も多い

第二次大戦で日本の大都市のほとんどが空襲で壊滅し、現在あるのは戦後の街であるのに対して、京都には平安時代から続く永い歴史が、現在の大都市の中に生きている

観光化された、俗化された、京都人は閉鎖的で意地悪だなどという京都批判は多いが、やはり京都の魅力は捨て難い

京都には何度も旅しているので主な名所は行き尽くした気分でいたが、この本を読んで京都は奥が深く、まだまだ楽しめそうだと感じた

幸か不幸か、今はコロナで外国人観光客が激減し、どこの名所も空いているという

京都の紅葉の季節は11月中旬から12月上旬と言われているので、何となく落ち着かない

(^_^;)

解体撤去して更地となった男子棟跡地

あるお寺の住職が趣味でマンガを描いていて、彼が亡くなったとき、残された作品を息子がまとめて本にした

趣味といっても、マンガ雑誌に載ったこともあるようで、シロウトの域は脱している

ブッダの十大弟子、妙好人、親鸞の生涯などを扱っている

思想的に深い内容は無いが、素朴な画風にちょっと惹かれる

(^_^;)