とても面白い本だとのウワサは以前から聞いていたが、諸般の事情により(ルネサンスとか、他のことに興味をひかれて)、今日まで読まなかった

そして今日読んでみて、もっと早く読めば良かったと後悔した

本当の偉大な発見とは、まったく新しいものを見つけることではなく、それまで日常的に見慣れていた光景が、まったく別の様相を帯びるようになる、そのような視点の発見であるとよく言われる

ソクラテス、コペルニクス、デカルト、ニーチェ、ニュートン、ダーウィン、フロイト、マルクス、アインシュタイン、みんな新しい画期的な視点を発見した

そして本書の遺伝子に関する生物学も、目からウロコが落ちるように、世界の見え方を一変させる

その世界の中には、自分自身もその重要な一部として含まれるので、本書の題名の通り「そんなバカな!」という叫びが生じる

実際に視点を発見したのは、本書の中に登場する生物学者たちだが、著者・竹内久美子は、それらの発見を非常に分かりやすく、かつ面白く、時には挑戦的に説明して、読者をワクワクドキドキさせる

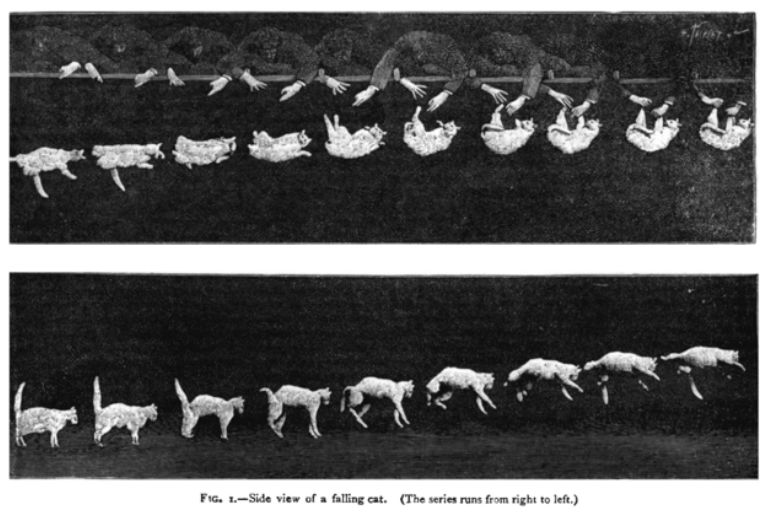

人工物と生物が根本的に異なるのは、製造の元になる型(モデル)の違いだ

人工物は基本的に、一つの型からすべての製品を製造する

車のボディは、まず金型を作り、それをプレスして量産される

金型のようなハードな型もあれば、設計図のようなソフトな型もある

ところが生物では、製品自体が次の製品を製造する際の金型の役割を果たす

伊勢神宮の式年遷宮は、生物に近い原理で建て替えられている、とも言える

車のボディだって、モデルチェンジは生物に似ている

多くの高等生物では、2種類の製品(♂と♀)の金型を組み合わせて、次の世代の製品(子)を製造する

そこに製品の間の微妙な違い(個性)が生じ、世代が進むにつれて、突然変異と自然淘汰を交えながら、摩訶不思議な変化を生じ、すでに見ている現在の世界が現れる

この摩訶不思議な変化(世代交代)のメカニズムを説明する視点が、遺伝子に関する生物学だ

その一部はすでに常識化されて、浮気男仮説(男が浮気をするのは、その方が多くの子孫を残せるから)のように、浮気男の言い訳などに利用されている

遺伝子に関する生物学のごく一部は、動植物の観察と実験によって科学的に確認されているが、残る多くは単なる仮説だ

ただその仮説群が、浮気男仮説をさらに推し進め、常識をひっくり返すほど画期的で面白いので、ワクワクドキドキしてしまう

「美人の方が自然淘汰で有利なのに、なぜ世の中は美人ばかりにならないのか?」に関する説明には、深く納得してしまった

最近、芸能界を騒がせている不倫スキャンダルも、この説明を一部裏付けてるかも

(^_^;)

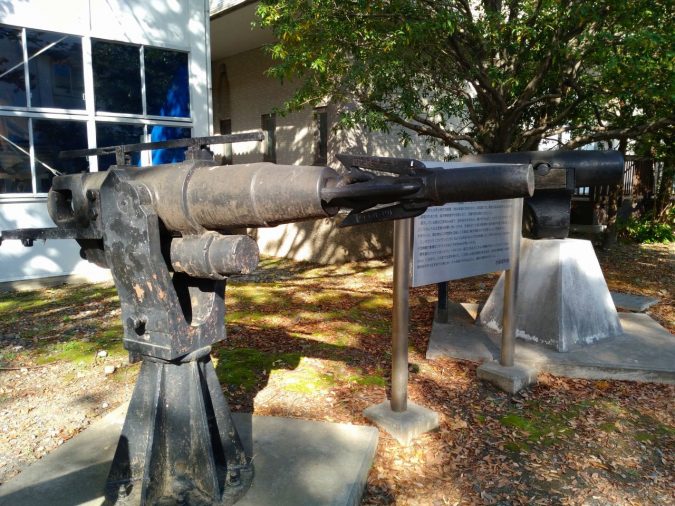

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト