3/15に書いた当ブログ記事「石川太郎先生の研究(1)」のつづきです

あの記事を読んだ徳永パパから、太郎先生は陸軍将校だったと教えていただき、海軍将校だったという私の記憶は間違っていたようでビックリしました

新宿高校時代の生物の授業中、太郎先生の雑談に軍艦や南の島の体験談が多かったので、私が勝手に海軍将校だと思い込んでいただけみたいです

また熊さんからは

「俳優の池部良が、

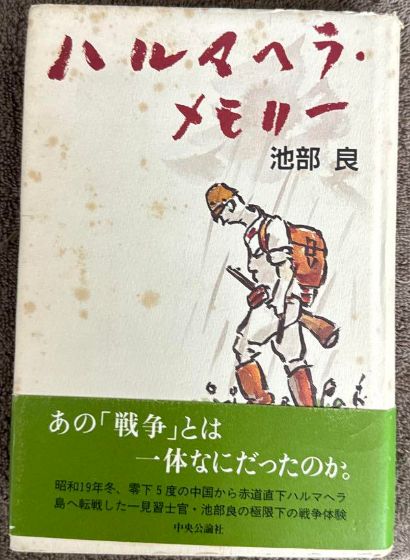

と教えていただき、さっそく池部良の著書「ハルマヘラ・メモリー」を入手して、いま読み終えました

池部良(1918-2010)は、往年の超イケメン映画スターですが、エッセイストとしても有名

そのせいか「ハルマヘラ・メモリー」は大変読みやすい文章で、372ページもある分厚い本ですが、退屈することなく今日一日で一気に読み終えました

文章は淡々としているのですが、それがかえって最前線の臨場感を高めているように感じました

以下、その読後感です

池部良が1918年生まれ、太郎先生が1917年頃の生まれというほぼ同世代で、二人の軍隊経験は驚くほど重なっているようです

どちらも軍隊や戦争にはまったく関係ない世界(映画俳優や生物学研究者)から26歳ころに徴兵され、大卒だったので予備士官学校へ進んで、見習い将校を経て将校(陸軍少尉)になります

陸軍少尉として、中国大陸の北京の近く(保定パオティン)にいて、そこから任地替え(転進)で南方のハルマヘラ島に移って終戦を迎えられたようです

ここまで軍隊経歴が似ていると、ひょっとしてお二人は、戦地(保定やハルマヘラ島)で出会っていたのかもしれませんね

今日、池部良の「ハルマヘラ・メモリー」を読みながら、太郎先生の若き日の戦争体験談を読んでいるような気持ちになりました

極寒の保定から熱帯のハルマヘラ島への移動は、狭い船内にぎゅうぎゅう詰めの輸送船団に乗って行くのですが、途中にはアメリカの潜水艦がウヨウヨしている海域を通ります

日米間の太平洋戦争は、最終的には原爆投下で決着がついた訳ですが、その前にレーダー技術で決定的な差がついていたようです

米軍が数百キロも先の日本軍艦の位置を正確に把握していたのに対して、日本軍は双眼鏡によって目に見える範囲しか分からない

偵察機もあったでしょうが、これは「点の探索」で、広い太平洋をカバーすることなど不可能

現代戦では、科学技術力のわずかな差が、国家や民族の運命を決します(2番じゃダメなんです)

その結果、多くの輸送船が米軍魚雷の餌食となって沈没し、一日に2000人もの将兵が海の藻屑となる話なども出て来ます

池部良の乗った輸送船も魚雷を受けて沈没しますが、海に投げ出された池部良は10時間以上も海面を漂いながら、日本海軍の駆逐艦に救助されて九死に一生を得ます

その駆逐艦に乗って、次の任地であるハルマヘラ島の守備任務につきます

太郎先生の雑談には、輸送船沈没の話は無かったような気がするから、太郎先生の乗った輸送船は、無事にハルマヘラ島へたどり着いたのかな?

米軍の作戦は、太平洋上の一つの島を占領したら、そこに飛行場を建設して次の島を狙う、というような着実な「島づたい戦略」で、この侵攻コース上の島にいた日本軍守備隊は、ほぼすべて全滅しています

池部良のいた(たぶん太郎先生もいた)ハルマヘラ島は、この米軍侵攻コースからわずかに外れていたので、激しい攻撃(艦砲射撃、航空機による爆撃や機銃掃射)を受けますが、かろうじて全滅は免れます

楽園のような南の島でのんびりしていると、その数秒後には耳をつんざくような爆裂音や射撃音が鳴り響き、一気に地獄の戦場と化する場面の描写は、なかなかの臨場感があります

そして戦況悪化の暗いムードが支配する中で、ある日突然、玉音放送が流れて戦争が終わります

その終戦の描写も実に淡々としていて、著者のある種の諦念のようなものを感じさせる

池部良は(たぶん太郎先生も)昭和18~19年という敗色濃いころに徴兵されて、大卒だったので予備士官学校へ進んで、わずかな軍事教育や訓練を経て見習い士官から将校(陸軍少尉)になります

旧日本軍の階級制度は、大きく3段階に分かれていました

国や時代によって各階級の呼び名は違っていますが、どこの国の軍隊組織でもこの3段階の構造は似たようなもので、原則として指揮命令権限を持つのが将校です

兵士(兵卒):二等兵~兵長

下士官:伍長、軍曹、曹長

准尉(見習い士官)

将校(士官):少尉~大将

戦争末期になると軍人不足を補うために、軍隊経験が皆無の大卒(当時の大卒は少数派)も、学徒動員などで徴兵されました

その中には池部良や太郎先生のように、軍隊入隊後に予備士官学校に入り、見習い士官(准尉)を経て「にわか仕立ての将校」(最初は少尉)になる人たちもいました

この予備士官学校での成績や適性に難があると、将校ではなく下士官にされたそうです

一方、軍隊(陸軍)には、もともと市谷にあった陸軍士官学校出身の「本格的な将校」(職業軍人)がいて、上記の「にわか将校」を素人扱いして馬鹿にします

この「本格将校」(職業軍人)には、陸軍幼年学校などを経て、子どものころから軍人になることを目指してきた「軍人一筋」の人たちが多かった

この人たちから見れば、つい2~3年前まで映画俳優や生物学研究者などしていた連中が、陸軍将校として自分たちと同一視されることに耐えられなかったようです

この「本格将校」による「にわか将校」いじめは、かなり露骨に行われていたようで、本書の中でもたびたび描写されています

さらに戦争末期には、一般国民の30代40代といった、それまで年齢的に徴兵されなかった高年齢の男も、兵士不足を補うために徴兵されます

企業の管理職や、中小企業の社長をしていたような社会的地位のある男たちも、有無を言わさず徴兵され、二等兵として軍隊の最底辺のみじめな存在となって戦場へ送られるといった「悲劇」も少なからず生じました

また軍隊には長年いるが、士官学校などの学歴が無いために将校になれない、といったベテラン兵士や下士官も大勢います

すると当然ですが、まだ20代後半の経験不足な「にわか将校」が、自分より年上の、時には父親ほどの年齢の人生経験豊富な兵士(兵卒)や下士官を何十人も統率して指揮命令することになります

今でも年功序列を否定して能力主義を標榜する企業では、年上の部下との接し方に悩む若い上司がいますが、それと似たような現象が旧日本軍の内部でも生じていました

「年上の兵士」たちから見れば、自分たちの方が戦場経験も人生経験もははるかに豊富ですから、経験の乏しい学歴だけの「にわか将校」に対して、素直な気持ちになれないのも理解できます

上にいる「本格将校」(職業軍人)たちからは素人扱いで馬鹿にされ、軍隊の階級的には下にいるはずの「年上の兵士」たちからは、面従腹背の陰湿な抵抗に遭うという板挟み状態

しかも戦況は悪化の一途で、日本が戦争に勝つ見通しはまったく持てない

そんな絶望的状況でのメンタルを、太郎先生が87歳の時に出席した新宿高校同期会のスピーチで

「・・・人生振り返ってみると孤独だった

軍隊でも孤独だった」

と表現したのではないかと推察します

本書の中にも、著者(池部良)の戦場での孤独感が滲み出ています

軍隊組織内で置かれた立場から来る肉体的な厳しさや惨めさでは、将校より兵士の方がツラかったと思います

ただ、兵士にはすぐ近くに同じ立場の兵士が大勢いる

一方、新米の将校はたいてい小隊(10~30人くらいの兵士)を率いる訳ですから、同じ立場の人間(小隊長)には隣の小隊へ行かないと会えないので、小隊の中では常に孤独です

人の上に立つということは、孤独を引き受けることです

今では私もこんな悟ったようなことを書いてますが、これも歳のなせるわざで、20代の太郎先生にはキツかっただろうなぁと思います

戦前の日本の軍隊を描いた映画やドラマなどでは、やたらと激怒して部下を殴ったりする凶暴な軍人がよく登場します

すべての軍人がそうだった訳ではなく、池部良「ハルマヘラ・メモリー」の中には、まともな心を持った優しい軍人も少なからず登場しますし、池部良もその一人

しかしその一方で、軍隊映画そのままの凶暴な軍人がいたことも事実

部下(兵士)に厳しくすることは、軍隊組織の規律維持や精神のゆるみを防止する上で、ある水準までは合理化されますが、その水準を超えて残忍さを出す者も出てくる

今でも警察や検察の取り調べなどで社会問題化しますが、人間が組織や権力を背負って無力な個人に対応したとき、少なからぬ人間は、その深層心理に潜む残忍さを剥き出しにします

人権意識の希薄な途上国や共産独裁国では、ごくありふれた風景です

企業の上司による部下へのいじめ(パワハラ)も、似たような精神構造でしょう

だれの心の中にも、この残忍さは潜んでいます

敗戦の玉音放送が流れて数か月後に、生き残った将兵を日本へ送り返す船(復員船)の中で兵士たちが暴動を起こし、戦争中に部下に凶暴だった上官を海に放り込むといった復讐事件も起きていたようです

敗戦による武装解除で軍隊という枠組みが消滅した訳ですから、当然に起こり得る上下逆転現象で、ギロチンこそ使いませんが、フランス革命のあとの旧貴族の運命と似ています

池部良「ハルマヘラ・メモリー」は、1997年の出版で、池部良79歳の作品

79歳とは思えぬ生き生きとした詳細な描写は、池部良が晩年まで旺盛な知的活動をしていたことを感じさせます

ただし一部には著者の記憶の変化などのせいか、必ずしもすべて事実通りではなく、あるいは本を面白くするための脚色(フィクション)かと思われる部分もある

また中には、残酷すぎて本に書けないこともあったのではないか?と思われるところもある

たぶん太郎先生の雑談でも、残酷すぎて高校生には聴かせられないことがあったのではないか?と推察いたします

(;´Д`) ウウウ

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト