右目は抗争で失ったそうです

この業界では 名誉の勲章

なのでしょうか? ((((;゚д゚))))

18日朝に出所した指定暴力団山口組のナンバー2、高山清司若頭(72)が入った名古屋市内の組事務所には、重箱などが次々と運び込まれた。

山口組の篠田建市(通称・司忍)組長(77)らと出所祝いをしているとみられる。

高山若頭は同日午前6時前、府中刑務所(東京都府中市)を出た後、JR品川駅から新幹線に乗り、午前9時前に名古屋駅で下車。

迎えのワゴン車で同10時15分ごろ、名古屋市内にある出身団体・山口組弘道会の傘下組織事務所に入った。

約15分後には、篠田組長を乗せた車も事務所に到着。

その後、組関係者とみられる男性らが、風呂敷に包まれた重箱などを運び込んでいた。

名古屋市南部の住宅街にある事務所前には雨の中、約40人の報道陣が集まり、警察官も30人ほどが警戒にあたっている。

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

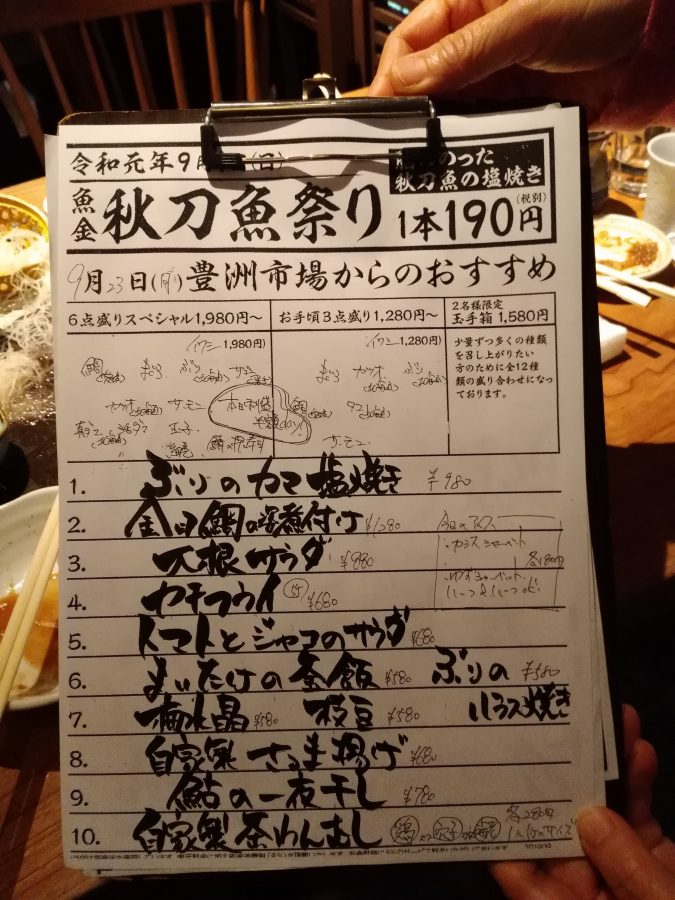

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト