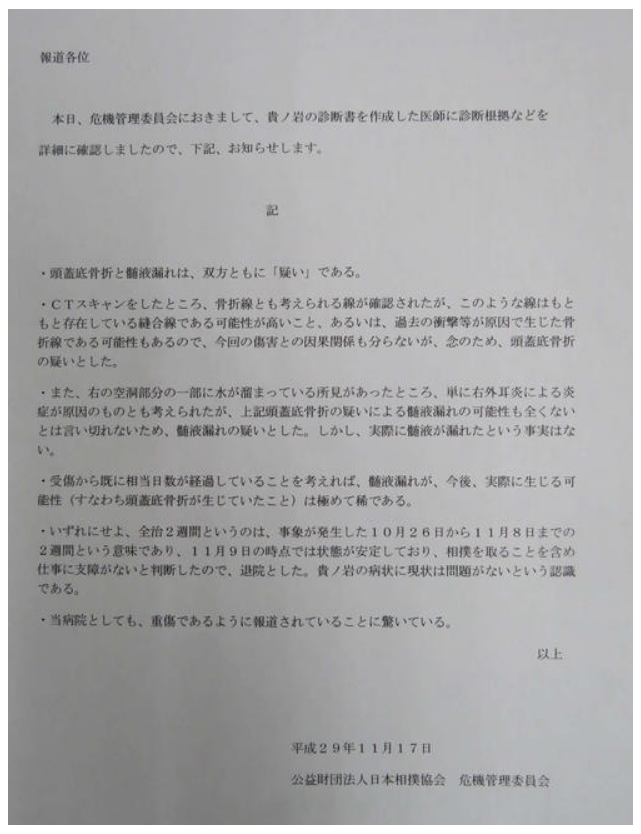

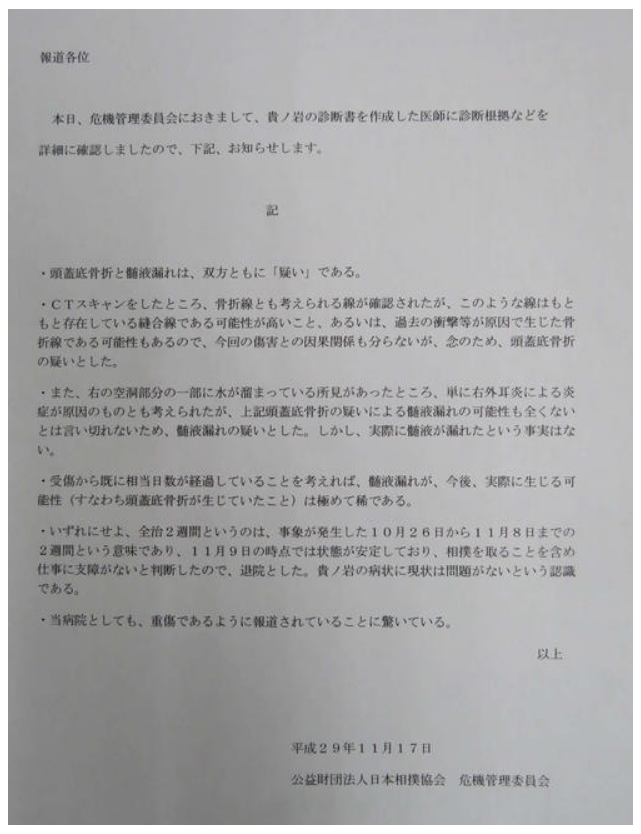

横綱日馬富士(33=伊勢ケ浜)が、同じモンゴル出身で平幕の貴ノ岩(27=貴乃花)に起こした暴行問題で、日本相撲協会の危機管理委員会の調査で、頭部などを負傷した貴ノ岩の診断内容が重傷ではないことを17日、診断した医師が明かした。

「重傷であるように報道されていることに驚いている」とのコメントも出した。

診断書を作成した医師が思わぬ重傷報道に、くぎを刺した格好だ。

九州場所6日目の打ち出し後、日本相撲協会の春日野広報部長(元関脇栃乃和歌)が1枚のリリースを報道陣に配布した上で説明した。

九州場所2日目の13日に公表された、貴ノ岩の診断書について危機管理委員会がこの日までに、診断書を作成した医師に診断根拠などを確認。

まず、診断書の病名4にある「右中頭蓋底骨折、髄液漏の疑い」の解釈の違いを指摘。

頭蓋底骨折が確定診断のように受け止められたが「疑い」は「頭蓋底骨折」と「髄液漏」の双方にかかるという。

また疑いと診断した、その頭蓋骨骨折は過去に生じた可能性もあり、今回の傷害との因果関係が分からないため「念のため」に出した診断だった。

髄液漏れについても、実際に漏れた事実はなく今後、生じる可能性は極めてまれという。

診断書にあるように受傷は10月26日で、同病院には今月5日から9日まで入院。

「全治2週間程度」「その間に状態が安定すれば仕事復帰可能」としている。

その点についても今回の調査で病院側は、2週間という期間は受傷時からのもの(8日まで)で、相撲を取ることを含め仕事に支障がないと判断し9日には退院したという。

リリースの最後は「重傷であるように報道されていることに驚いている」の言葉で締めくくられている。

現状で貴ノ岩は相撲を取れるとも解釈でき、場所中も2日目までは朝の稽古場に姿を見せていたという証言もある。

全休すれば十両に陥落するが、頭と頭がぶつかり合う相撲で大事を取っての休場判断、となれば口を差し挟むものでもない。

貴乃花親方(元横綱)は2日目に「診断書に書いてある通り。あのままで、それ以上はない」と話し、多くは語らなかった。

いずれにせよ提出された診断書を再度、詳細確認すること自体が暴行問題の大きさを物語っている。

そして診断書公表遅れを含め、貴ノ岩の師匠である貴乃花親方の一刻も早い説明が待たれるところだ。

親方衆のドロドロの人間関係は どこの組織でもあることですが

「頭蓋骨骨折で、全治2週間」 これに違和感がありました

なにごともまず 事実確認が大切ですね 報道機関さん! (^_^;)

俳優・

俳優・

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト