第1回 新しい響きと作曲技法の誕生…シェーンベルク,ヴェーベルン,ベルク

第1回 新しい響きと作曲技法の誕生…シェーンベルク,ヴェーベルン,ベルク

第2回 ヨーロッパ周辺国と新世界の音楽…ストラヴィンスキー,バルトーク

第3回 第2次世界大戦後の前衛音楽…ブーレーズ,ケージ,クセナキス

講師は、新宿高校出身の坂本龍一

小沼純一(早大文学学術院教授)

浅田彰(京都造形美大教授)

岡田暁生(京大人文科学研究所教授)

ディレクター 前田聖志,石原淳平(第2回のみ共同)

第1回 新しい響きと作曲技法の誕生…シェーンベルク,ヴェーベルン,ベルク

第1回 新しい響きと作曲技法の誕生…シェーンベルク,ヴェーベルン,ベルク

第2回 ヨーロッパ周辺国と新世界の音楽…ストラヴィンスキー,バルトーク

第3回 第2次世界大戦後の前衛音楽…ブーレーズ,ケージ,クセナキス

講師は、新宿高校出身の坂本龍一

小沼純一(早大文学学術院教授)

浅田彰(京都造形美大教授)

岡田暁生(京大人文科学研究所教授)

ディレクター 前田聖志,石原淳平(第2回のみ共同)

長野県松本市で開催中の音楽祭「セイジ・オザワ松本フェスティバル(OMF)」で、腰の骨を折るけがで一部公演を降板していた総監督の小沢征爾さん(79)が8月26日、会場の一つのキッセイ文化ホール(同市)を訪れ、公演関係者や報道陣に元気な姿を見せた。

80歳の誕生日の9月1日に行われるバースデーコンサートなどで指揮をする予定だ。

この日、昼前に車でホールに到着した小沢さんは、一人で車を降りて楽屋口まで歩き、同市の菅谷昭市長らの出迎えを受けた。

報道陣の取材に「降板で皆さんに迷惑を掛けてしまい申し訳ない」とわびた。

現在の体調については、「骨折した時はだめだと思ったが、今は歩けるようになった。10分も歩くと痛みが出てくるが、大丈夫」と話した。

上の写真は、音楽祭の会場付近で市民が振る舞ったそばをほおばる小沢さん(26日、長野県松本市で)

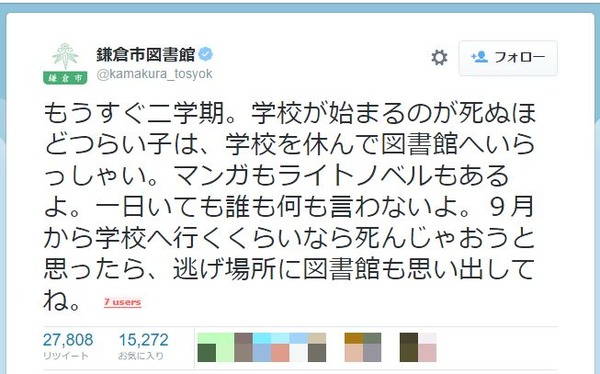

もうすぐ夏休みも終わりますね。

学校が始まるというのはかなり苦痛ではございますが、毎日部活や塾に通っている意識が高い学生にとって、タスクがひとつ増 えるだけなので別に大したことはないのかもしれません。

とはいえ、嫌なものは嫌なのであまり受け入れられないものです。

そういう時は図書館に行けば良いと いう提案が話題となっております。

しかも図書館公式なのです。

なんともうすぐ二学期だが、学校を休んで図書館に行こうと提言しているわけだ。

もちろんそんなことがあっては学校側からしても保護者がわからしてもあまり 受け入れられないものです。

しかし学生側からは「素晴らしい対応だ」「その手があったか」などと大変好評のようだ。

まあとはいえ本気になって図書館でラノ ベを楽しんでしまうという手段を取り入れてしまえばある意味漫画喫茶に入り浸るようなものなので好ましくはないわけですが、そのうち常套手段となるので しょうか。

しかし鎌倉図書館公式がそのようにつぶやくとは意外です。

図書館にラノベがあるという事実も意外です。

―ネットの反応

・ 図書館大好きです

・ すてきやん

・ 涙が出るよ

・ お昼ご飯は売ってますか?

・ 素晴らしい対応!(´▽`)

・ 素敵な図書館ですね。一度機会があったら伺わせていただきます。

・ こころがほっこりする

・ 涙出た

・ 死ぬほど嫌いなのわかるよ

・ お願い死なないで

・ 死ぬほどつらいかどうかは死んでみないとわからないんじゃないかなぁ・・・

・ つらくなったら逃げちゃおう

・ 物凄い優しい言葉。昔の私にも言って貰いたかった・・・

・ 一日中いても補導されないんだ

・ 泣けました…

大切なことは すべて図書館で学んだ!

とゆーのは とてもイケテルかも~ (^_^;)

一家に一冊必携の「家庭の医学」がスマホアプリになりました。しかも無料!

<例えばこんなときにオススメ>

・気になる首や肩の痛み。どんな病気が考えられるのかしら?

・流行し始めたインフルエンザ。予防法は?

・子供が急に発熱。どんな対処をしてあげればよいの?

・最近よくできる顔の吹き出物。よい対処方法はないの?

何か健康で気になることがあったら

さっと調べて対策しましょう (^_^;)

いつもコピペの多い当HPですが、たまには自分の文章を書きますね (^_^;)

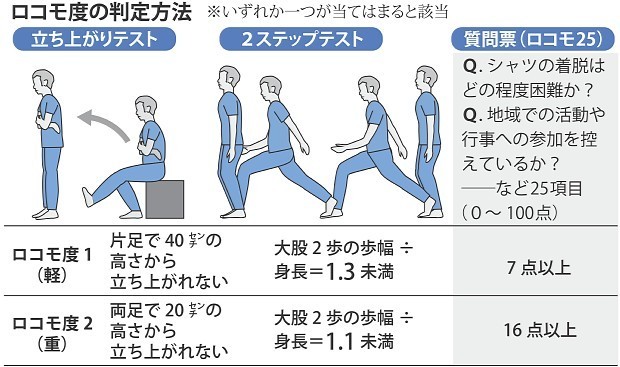

加齢などで立ったり歩いたりする機能が低下する「ロコモティブシンドローム」(運動器症候群)の判定基準を日本整形外科学会が初めて定め、15日公表した。

2種類の運動テストと質問票から「ロコモ度」を2段階で判定する。

運動器の障害は要介護になる最大の要因とされ、学会は「生活習慣の見直しなど予防のきっかけにしてほしい」と呼び掛けている。

ロコモは進行すると介護が必要になるリスクが高まる。

学会は骨や筋肉、関節などの運動器の衰え始めを「ロコモ度1」、衰えが進んで自分で身の回り のことができない恐れが高い状態を「ロコモ度2」と定義。

台から片足や両足で立ち上がる脚力のテスト▽大股で歩いた時の歩幅▽困難な日常動作などを尋ねる 25の質問(各項目0〜4点で最高100点)−−で、それぞれ判定基準を示した。

ロコモ度1に該当する人は運動習慣や食生活の改善などの予防策を始める必要があり、ロコモ度2で足腰に痛みがある人には、専門医の受診を勧めるという。

学会によると、国内にロコモ度1は約4700万人、2は約1400万人いると推計される。

基準作りに携わった大江隆史・NTT東日本関東病院整形外科主任医長は「現代社会は便利になり、移動機能の衰えに気付きにくい。若いうちから予防が必要だ」と話している。

いつまでも元気で あちこち歩きまわりたい (^_^;)

いつまでも元気で あちこち歩きまわりたい (^_^;)

3月15日(日)、13:30より、都立新宿高校旧教職員の集い「新宿会」が新宿ライオン会館を会場に開かれました。

旧教職員全体(事務職含む)に呼びかけての集まりは今回が初めての試み。

昨年から、旧教員の菅 豊先生(社会科)を中心に準備を重ね、開催に至りました。

当日は遠く盛岡市や糸魚川市から馳せ参じた方を含め、53名の参加者があり、想い出話が絶えることなく続きました。

勿論、中には着任時期が異なるため、今 回が初対面という方も多くいるのですが、そこは「新宿高校」という共通の想い出がある仲、同時期に勤務していたのではと錯覚するほど話は弾んでいきまし た。

時間は3時間を予定してあったのですが、心配したのは一人ずつの近況報告、もし、一人が5分話されると、4時間を超えてしまう。

しかし、そこは決まった時間内で授業を進められている先生方のこと、進行状況を見ながら話を進めていただき、約2時間で終了。

感心しました。

同窓会からは「100周年主要記念事業の概要紹介と募金活動への協力要請」「100周年記念誌への寄稿」「新宿高校キャリアガイダンスの講師および進路指導室だより(仮称)への寄稿者の推薦」について、場をお借りしてお願いしました。

さて、最後は「六中健児の歌」の合唱で締めくくり。

この辺りは同窓会と変わりはないですね。

旧教職員の方々も、卒業生と同様な想いを新宿高校に対して抱いていることを痛感した次第です(卒業生で旧教員6名参加)。

牛丼チェーンの「すき家」を運営するゼンショーホールディングスは、2010年度の連結決算で日本マクドナルドホールディングスを抜く売上高3700億円余りを達成し、外食産業のトップに立った。10年間で20倍以上の急成長だ。

牛丼チェーンの「すき家」を運営するゼンショーホールディングスは、2010年度の連結決算で日本マクドナルドホールディングスを抜く売上高3700億円余りを達成し、外食産業のトップに立った。10年間で20倍以上の急成長だ。

そのオーナー社長、小川賢太郎氏(66)は、「革命家」と呼ばれるほど異色の経歴で知られる。

1948年生まれの団塊世代で、1968年に都立新宿高校から東大に入学して全共闘運動に身を投じるが、安田講堂の“落城”で敗北を味わう。

その ときの身の振り方が他の学生と決定的に違った。

多くの学生が教室に戻り、就職したのに対し、大学を中退し、今度は港湾労働者を組織化すべく、荷役会社へと 潜り込んだ。

だが、そこでも挫折と幻滅を味わい、逆に資本主義の優位性を痛感する。

今度は、「資本主義体制の下で世界の飢餓と貧困を撲滅する」という大目標を立て、急成長中だった吉野家に入社した。1978年のことだ。これが今に至る道の始まりだ。

小川氏が入社した2年後(1980年)、吉野家は経営危機が表面化した。

小川氏は孤軍奮闘して自主再建を目指したが、会社は会社更生法の適用を申請。

「米、牛肉、醤油というシンプルな組み合わせの牛丼は必ずハンバーガー並みにポピュラーになる」と確信していた小川氏は3人の部下を引き連れて独立し、ゼンショーを設立した。1982年のことだ。

社名の「ゼンショー」は「全勝」という意味

そこには、敗北の連続だった小川氏の「これからは全戦全勝だ」との思いが込められている。

独立した小川氏は軍隊のような「鉄の規律」を導入した。

それを物語るのが、企業理念に加え、社員や店舗スタッフの動き方までこと細かく記した「ゼンショーグループ憲章」だ。

たとえば、カウンター席の客には、注文から原則10秒で牛丼を出す。

外食産業に詳しい経営コンサルタントによれば、これは「業界最速」だ。

「営業報告から掃除に至るまでやるべきことのタイムテーブルも秒刻み。時間管理の厳しさは本社の管理部門でも同様で、商談は30分以内、歩く時は1秒に2歩以上が求められる。外食産業の多くでマニュアル化が進んでいるが、ゼンショーは突出している」

ちなみに、社員には筋力トレーニングや朝礼時のスクワットが義務付けられていたこともある。

※週刊ポスト2014年4月25日号

「ブラック企業」というイメージから

いかにして脱却するか (^_^;)

日本酒蔵、ワイナリー、ブルワリーなど、北海道各地にある酒蔵巡りを楽しめるスタンプラリー帳「パ酒ポート」。

酒造メーカーの利害を超え、北海道の お酒を通じて地域を活性化し社会に貢献したいという思いが結実したプロジェクトが成功した裏には、道内のお酒業界全体を底上げしたいという参画企業の情熱 がありました。

北海道酒造組合の副会長を務める田中酒造社長の田中一良さんに「パ酒ポート」にかけた地域活性化の思いを、そしてプロジェクト実現のために奔走し、参画企業を『チーム北海道』としてまとめ上げたJTB北海道法人営業部の田村千裕にプロジェクトの舞台裏を聞きました。

いなおたの皆さん ぜひ1冊 (^_^;)

ビジネスマンであれば、各地域の特性に合わせて付き合い方を変えることが、仕事を成功させるカギとなる。

ビジネスマンであれば、各地域の特性に合わせて付き合い方を変えることが、仕事を成功させるカギとなる。

特に、出張や転勤に際して知っておかなければならないのは、その土地土地で言ってはならないNGワードの数々。

地方に転勤・出張する営業マン 必読デス (^_^;)