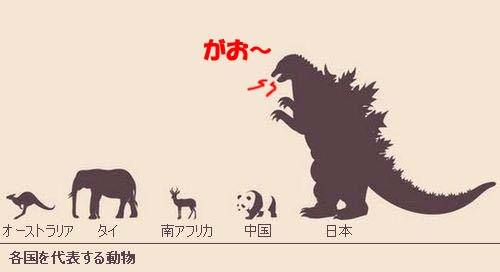

上の写真は、あさま山荘を包囲し

カップヌードルを食べている

機動隊の隊員さんたちです

ちょうど半世紀前です

((((;゚д゚))))

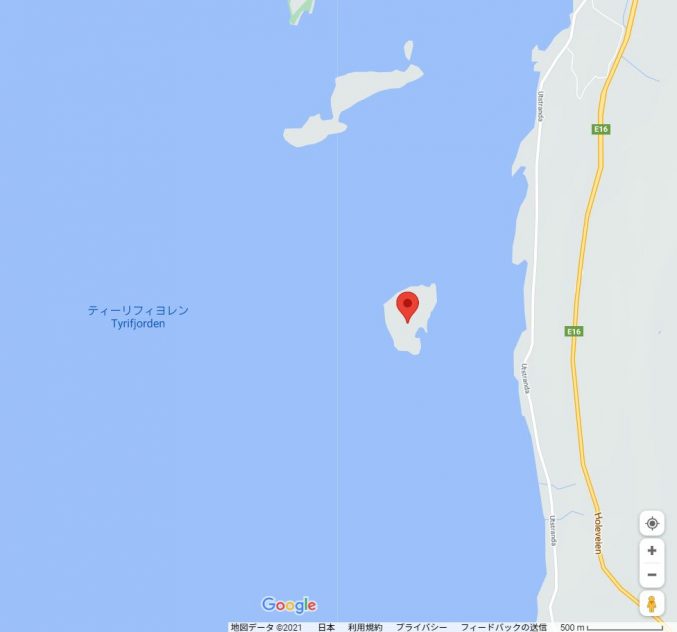

あさま山荘事件は、半世紀前の1972年(昭和47年)2月19日~28日、軽井沢にある河合楽器製作所の保養所「浅間山荘」において、連合赤軍が人質をとって立てこもった事件である。

2月19日、極左組織「連合赤軍」の5人が、山荘管理人の妻を人質にして、浅間山荘に立てこもった。

浅間山荘を包囲した警視庁機動隊及び長野県警察機動隊が人質救出作戦を行うも難航し、死者3名(機動隊員2名、民間人1名)、重軽傷者27名(機動隊員26名、報道関係者1名)を出した。

* * * * * * *

10日目の2月28日に部隊が強行突入し、人質を無事救出、連合赤軍の5名は全員逮捕された。

人質は219時間(約9日間)監禁されており、警察が包囲する中での人質事件としては日本最長記録である。

酷寒の環境における警察と犯人との攻防、血まみれで搬送される隊員、鉄球での山荘破壊などの衝撃的な経過がテレビで生中継され、日本中の注目を集めた。

2月28日の最高視聴率は89.7%に達した。

同日のNHKの報道特別番組は、平均50.8%の視聴率を記録した。

現在でも、報道特別番組の視聴率日本記録である。

* * * * * * *

事件現場は、平均気温がマイナス15度前後で、機動隊員たちの弁当は凍ってしまった。

やむなく、当時販売が開始されたばかりの日清食品のカップヌードルが機動隊員に配給された。

手軽に調達・調理ができた上に、寒い中長期間の勤務に耐える隊員たちに温かい食事を提供できたため、機動隊員の士気の維持向上に貢献したといわれている。

このカップヌードル(←)を食べる機動隊員の姿が、テレビの生放送で幾度も大写しで報じられ、平均視聴率50%を超える注目度もあって、同商品の知名度を一挙に高めた。

直後から他県警や報道陣からの注文が相次ぎ、それが更に大きく報道されたことで、カップヌードルの売上は爆発的に伸びて、一躍ヒット商品となった。

* * * * * * *

▼警視庁幹部が慰霊碑に献花

▼犯人の一人は、服役後、小学校の教師になっていた!

▼映画にもなりました(予告編)

▼映画2時間まるまる全部

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト