▲高輪築堤(たかなわちくてい)

石に白い札のようなものが貼ってあるのは

正確に移築するために、石に番号をふっているのか

鉄道は軍事物資の輸送に重要な役割を果たすのに

明治の初めには、軍が鉄道建設の邪魔をしていた!

なんだか牧歌的な時代精神を感じます

(^_^;)

1872(明治5)年の鉄道創建時に東京湾の浅瀬に築かれ、現在のJR高輪ゲートウェイ駅(東京都港区)西側で見つかった「高輪築堤」が、来春にも佐賀市の佐賀城公園で部分的に復元される。

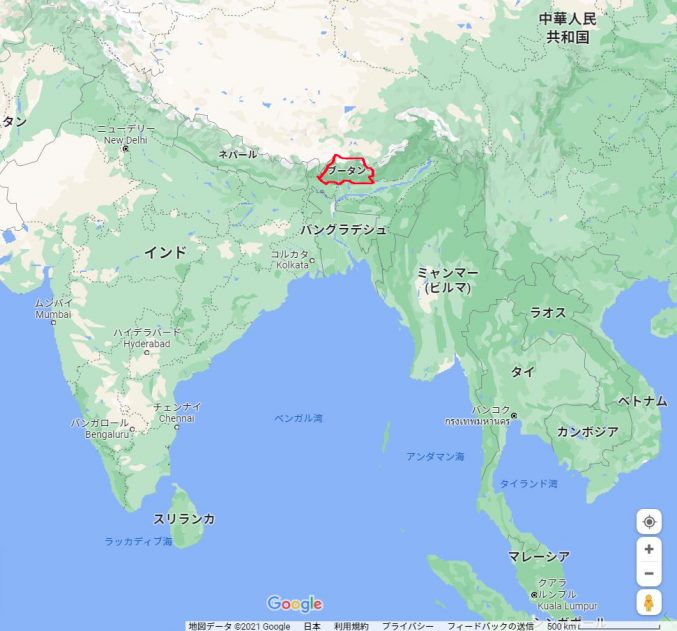

築堤建設を決めた旧佐賀藩出身の大隈重信(→)の没後100年の記念事業として、佐賀県が乗り出した。

築堤の石約400個を東京から西に900キロ離れた大隈ゆかりの佐賀市に運び、鉄道開業150周年も併せて祝う。

高輪築堤は、新橋~横浜間の鉄道開業に合わせて、現・田町駅付近から品川駅付近まで約2700mにわたり建設された。

佐賀城本丸歴史館(佐賀市)などによると、当時の兵部省(後の陸軍省と海軍省)の反対で付近の陸地に鉄道線路を通すことが出来ず、鉄道建設の責任者だった大隈重信らの判断で、海上建設に踏み切ったという。

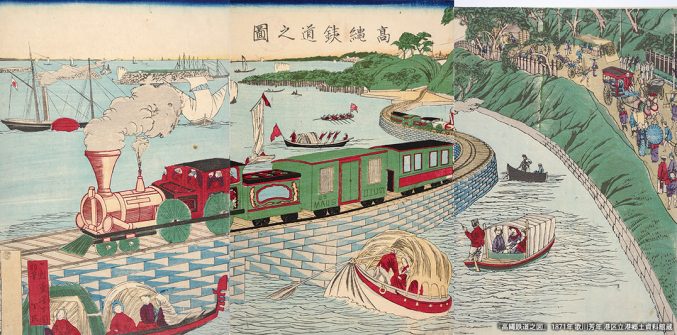

当時は品川駅も海岸にあり、海岸から築堤を見て

「海の上を走る陸蒸気」

として観光名所にもなった。

▲東京八ツ山下海岸蒸気車鉄道之図 明治4年(1871)頃

実は明治4年、まだ鉄道は出来ておらず

これらの絵は、海外の資料をもとに想像で描いたらしい

そのせいか、変な形をしている (^_^;)

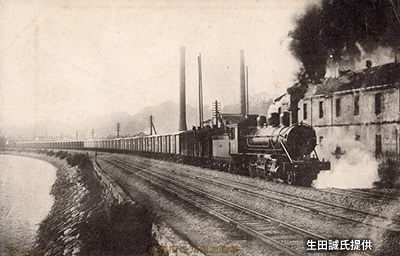

▲現在の田町付近を新橋方面へ走る貨物列車

1906(明治39)年頃、、左下は海

その後築堤は、付近の埋め立てで姿を消したが、JR東日本による品川駅周辺の大規模再開発に伴い、約800mが最近出土した。

このうち、国史跡に指定された120m分は保存されるものの、ほかは記録後に解体される。

そこで

「築堤の石垣から外された石の有効活用を」

と佐賀県が移築に名乗りを上げた。

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト